| |

|

| 阅读网 -> 影视娱乐 -> 《左传》开篇为什么是“郑伯克段于鄢”这种骨肉之间相互戕害之事?能将开篇看成作者最想传达给读者的思想? -> 正文阅读 |

|

|

[影视娱乐]《左传》开篇为什么是“郑伯克段于鄢”这种骨肉之间相互戕害之事?能将开篇看成作者最想传达给读者的思想? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

《左传》的开篇为什么是“郑伯克段于鄢”这种骨肉之间相互戕害的故事? 《唐诗三百首》的开篇为什么是张九龄《感遇》这种愤懑之作? 能否将开篇之作看作是作者… |

|

提问很敏锐,骨肉相残,正是《春秋》开篇就要点出来的。 周人,之所以能够战胜人口、文化都远超自己的商人,且战胜之后,又统治了比商人更大的地域,说到底,是因为周人摒弃了商人残忍的征服理念,代之以相对柔和的共存逻辑,因此得到了更多中间力量的支持。这是中国历史上的一次重大变革,刻在了你我的性格之中。 为了巩固这种新的世界观,周公设计了一整套制度,其核心有三,即分封、宗法、礼乐。 通过分封,把数量稀少(不超过二十万)的周人分成一个个开拓者团队(平均每个只几千周人),派遣到已知世界的各个隘口、矿区、河间地、河谷地等等关键位置,建造据点,进而扩张为城市、城市群。这些封地的继承者无脑选择嫡长子,并将其他儿子分封出去,以实现持续扩张。而礼乐,就是什么人,就用什么礼,听什么乐,让人的地位有了一种外化表现,用以稳固由分封和宗法织成的天子——诸侯——卿大夫的庞大网络。 说到这里,答案其实已经很明显了。 血缘,是这种制度最最核心的逻辑,周模式的存续,依靠的是贵族们在血缘伦理中的各司其职。说得具体一点,父母爱子女,子女爱父母,非继承人辅佐继承人,兄弟子侄之国互相支持,大家团结一致,共同对抗蛮荒的大自然,和未开化的外族。 而郑伯克段于鄢告诉我们的是,周人的这种模式,在走向崩溃。 母亲不像个母亲, 因为孩子的分娩事故,就憎恨这个孩子。他是第一个孩子,更是这一国的法定继承人,更何况分娩事故难道是这个孩子的错吗?何苦非要抛弃他? 弟弟不像个弟弟, 明明是个次子,凭什么挑战哥哥的位置,挑战周公留下的规则?就凭母亲溺爱?如果每个国家的次子都去抢哥哥的位置,天下靠什么维系呢? 哥哥不像个哥哥,儿子不像个儿子, 明知弟弟有祸心,却故意引诱他犯错,走向僭越,走向灭亡。没有得到母亲的爱,就忘记身为国君的表率作用,还发誓不到黄泉永不相见,郑国不再需要亲情了吗? 也许你会认为,郑庄公毕竟是被迫的。 他被母亲和弟弟迫害,却最终运用自己的聪明才智,成了春秋的第一个小霸,难道不值得肯定吗? 郑国崛起的根本原因,在于其与东周流亡政府的血缘最近,而非几代郑国国君的英明神武。郑庄公转过身来,就开始向东周王室发动进攻,甚至射王中肩,恰恰证明了,他和他的弟弟共叔段没有本质区别,他正是一个僭越者。 郑庄公的成功,利用的正是秩序的崩溃。 我们并不完全确定,《春秋》的编者是否就是孔子,但是,其思想与孔子是暗合的。说到底,《春秋》就是一部崩溃史,它所展示的,是一种行之有效三百年的社会制度,如何从局部开裂,走向全盘崩溃。从家族内部最近的血缘开始,父母不爱子女,兄弟互相仇视,进而使得外人有机可乘,最终走向最大范围的以下克上。 所谓礼崩乐坏,就是人人都僭越。 ------ |

|

这个算是点题了。 郑伯克段这个故事,表面上讲的是郑庄公纵容他弟弟共叔段,故意养虎为患,然后借机铲除。 实际上映射的却是鲁隐公被弑这个事件。 鲁隐公和郑庄公互为对照,鲁隐公也有一个弟弟。这个弟弟是王君的夫人所生,而隐公只是侍妾所生,论继承权,本该由他的弟弟继承王君之位。 但是由于他的弟弟年幼,所以鲁隐公在宗族的支持下,行使摄政之位。 尽管如此,鲁隐公自始至终恪守了为兄,为臣的本分。即使公子羽撺掇鲁隐公杀死她的弟弟,也就是鲁惠公。(经评论提醒不是鲁惠公,是鲁桓公。鲁惠公是隐公桓公的爸爸) 但是鲁隐公并没有这么做,反而坚持要还政于鲁惠公。最终鲁隐公的下场是什么? 下场是被鲁惠公和公子羽联手暗杀。 这其实就是点明了这个时代的荒谬。在这个时代中,兄弟勾心斗角,骨肉相残是一种常态。彼此之间,往往是我不弄死你,就是你弄死我。 比如说我,刚读左传的时候,觉得鲁隐公这人挺好的,一辈子子没做过什么错事,也不贪财,也不好色,唯一的爱好也就是喜欢钓鱼,还被人哔哔了好几句。 一开始我觉得鲁隐公应当是故事的主角,却不想看到鲁隐公最后死于非命的时候。我其实感觉挺黑色幽默的。结局充满了转折与荒诞。 但是想了想,这种荒诞也在情理之中。 郑伯克段,犹如戏剧冲突的枪一般。 当戏剧第一幕中出现了枪,那最终一幕必然是以枪响而告终 ————— 这里补充一下,为啥说有种欧亨利式的荒诞感呢。 春秋本质上来讲,是一部第一人称流水账,而这第一人称的主角就是鲁国时任的国君。所以隐公时期,春秋所记载的都是鲁隐公自己知道或者经历过的事件,甚至某种程度来讲,春秋的视角就是鲁隐公的视角。 在鲁隐公时期,除了郑伯克段,还有个比较有意思的是,宋穆公把国君之位还给他弟弟宋殇公,为了防止宋殇公即位后局势不稳定,甚至还把自己的亲生儿子逐出了宋国,可谓是仁至义尽。但是呢,即使如此,宋殇公在即位后,还是想着要把宋穆公的儿子(日后的宋庄公)杀了,以绝后患。 宋穆公和鲁隐公很像,都是侍妾所生,都没有继承人资,都是因为弟弟年幼,继任国君或者摄政之位,都是想着还政给弟弟。 宋穆公的下场比鲁隐公好,因为宋穆公是快死的时候,把君位还给了他弟弟。 而鲁隐公是活着的时候,就想着还政给他的弟弟。 我估计鲁隐公活着的时候,看到宋国内乱的局面,应该心里还会嘲笑一下宋穆公恋权,嘲笑宋庄公跟宋殇公这对堂兄弟,就为了为了争夺个国君之位,一点脸都不要了,我家的弟弟就乖多了。 却不想,直到最后,鲁隐公终于发现,原来小丑竟然是自己。 |

|

“始隐”是春秋学的第一大问题,这个问题的答案除非起孔子于地下,不然绝对没有什么正确答案。 “郑伯克段于鄢”本身正好是在隐公元年发生的事情,如果早一年或晚一年发生,可能就没有这件事了。 但郑庄公其人作为“春秋”的开篇的象征人物却是恰如其分的。1、“克段”过程中有违孝悌之道,对于儒家来说是礼崩乐坏的前兆,儒家对郑庄公的评价一直不高。2、从周郑交质开始,郑庄公是最先挑战王室权威的诸侯,周王室的天下秩序开始倾塌,开始了“礼乐征伐自诸侯出”的春秋秩序。 还有一个神奇的地方:鲁隐公的结局恰恰是“郑伯克段”的互文… 所以,鲁隐公和他的时代正是整个春秋“礼崩乐坏”的开始。 |

|

依次回答。 1.《左传》开篇为什么是《郑伯克段于鄢》? 前一个回答已经比较完善了,主要原因是《左传》是以《春秋》为本,而《春秋》开篇是这件事情。 因此,鲁国十二公的次序隐、桓、庄、闵、僖、文、宣、成、襄、昭、定、哀便是《左传》的记述顺序,所以左传是一部编年体史书。 再详细说一下这篇文章。 首先,这篇文章并非仅仅是骨肉相残这么简单,或者说,整篇文章都在讽刺。 故事大家都知道,就不多说了。 郑伯克段于鄢_百度百科 再让我们看一下《左传》怎么评价: 书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;如二君,故曰“克”;称郑伯,讥失教也;谓之郑志。不言出奔,难之也。 总结就是兄不兄,弟不弟,君不君,臣不臣。 再加一句没有的,母亲不为母亲。 写这件事,就是告诉人们需要遵守礼义。 2.《唐诗三百首》的开篇为什么是张九龄《感遇》这种愤懑之作? 建议你看一下这个回答: 古诗、绝句、乐府、律诗有何区别联系?唐诗三百首的顺序为何如此? 最基本的问题这个回答已经有说了。 3.能否将开篇之作看作是作者最想传达给读者的思想? 我的回答是,视情况而定。 如编年体史书,《左传》是按照时间顺序记述的。 感谢评论区朋友指出,《史记》不是编年体,而是纪传体。我想表达的是,《史记》写的是人物,但篇目顺序也是按照时间排列的。 以人物为纲,时间顺序 你要说代表作者倾向……《史记》开篇可是《五帝本纪》,而真正表达司马迁(作者)自己意见的其实在最后的《太史公自序》之中。当然,每篇其实都有司马迁自己的评论。 在我看来,后人挑选的篇目编撰成书,如提到的《唐诗三百首》倒在一定程度上体现了编者的喜好,但编者的喜好也基本是符合主流审美的。 再者,史书主要以记述历史为主,维护正统是一贯的目标。 不过在《史记》之中,司马迁说了很多不是那么正统的东西,以及还有点私心,比如把不是那么厉害的李广夸到了天上(存疑,比如有些人认为李将军就是很厉害),更是妥妥地表现了对卫青霍去病的厌恶…… 因此不能说开篇是最想传达给读者的思想,严格说来,作者的思想贯穿全书,只不过有的时候你以为他仅仅在讲述事实而已。 开篇之作什么时候是作者最想传达给读者的思想? 很多情况下,是序。 所以多说一句,看《史记》,如果不了解重要篇目,先看《太史公自序》。 好的……终于回答了一道专业相关,痛哭流涕。 -------------------------------------------------更新-------------------------------------------------------------------------- 前一个回答说的《左传》是鲁国史是错的,明显第一篇就讲到了郑国的事情。 |

|

小红书有人提问: 说的是一家河南农村爹妈,两个儿子。 小儿子在小红书提问,说自己学历一般,工作几乎没有。进郑州以后哄了个小姑娘,小姑娘家庭学历都很好,谈婚论嫁时女方要求男方在郑州有一个百米左右的全款房。 可是家里条件有限,小儿子急于完婚。于是这个爹妈竟然背着大儿子,卖了自家住房,并把自家家底都卖了,就为了给这小儿子买个郑州房子结婚。 大儿子相当优秀,在郑州医科大学博士毕业,目前在找工作。 小儿子上小红书求救,如何能瞒住他的哥哥? 可以想象评论区的爆炸程度。当时给我笑懵逼了,不愧是《郑伯克段于鄢》发生地啊,这光辉传统。 《左传》开篇选了一个最精彩,最带劲的历史段落。不但剧情精彩,而且文采飞扬。 作者将政治,家庭,人性三者完美的融合在了一个故事中。 写出了那种“春秋无义战”的氛围。亲妈不爱孩子,哥哥算计弟弟。这是一个没有爱,只有隐忍,权谋,政治搏杀的世界。 |

|

因为郑伯是春秋礼崩乐坏的标志性人物,他击败周王朝天子之师,并且没有受到实际的惩罚,造成了诸侯事实上独立于周天子系统。 |

|

许多人看到了“郑伯克段”是春秋的开始,却没有注意到它也是西周政治权力斗争的结束。 而这场权力斗争,也是涉及到周王室正统的权力斗争。 甚至,“郑伯克段”这件事都可视为是周王室权力斗争的余波。 周幽王八年(公元前774年),褒姒的儿子伯服(或伯盘)正式被立为太子,郑桓公(郑庄公的爷爷)被册命为司徒。 周幽王立褒姒为后,驱逐太子宜臼,本质是为了消除申国在周王室的影响。 从周孝王时期开始,申国便利用西戎对周王室的威胁,不断胁迫周天子达到自己的目的,比如不让周孝王废黜外孙作为大骆的继承人。 周宣王时期,因为需要面对西戎的威胁,周王室不得不拉拢申国,选择了政治联姻,让太子涅迎娶了申侯的女儿。 太子涅继位为周幽王,而他作为有志气的年轻人想要消除申国的影响,特别是与申国的联姻在他看来是十分憋屈的,来自申国的王后以及太子宜臼必然成为了针对目标。 |

|

|

周幽王想要针对申国,便要积累足够多的力量。虢人灭焦,其头领虢石父晋升其为“卿士”,郑桓公作为“周厉王少子而宣王庶弟”成为拉拢王室的力量,褒姒则是通过联姻的方式拉拢另外姒姓力量,这便形成了新的权力结构。 废掉太子宜臼却让太子逃到申国,其实也可以看作是周幽王为了攻打申国留下的借口,然而,周幽王高估了自己实力和申国的下限。 申国为了对抗周王室的力量,联合了西戎,或者说申国原本就和西戎有合作,这一次只是将合作暴露了出来,联合军队攻破了镐京,杀死了周幽王和郑桓公。 周幽王死后,申侯拥立太子宜臼为天子,是为周平王;虢石父则拥立余臣为天子,史称周携王,形成了两王并立的局面。 然而,郑桓公的儿子郑武公继承了郑国封地之后,并未选择投靠虢石父,而是选择了投靠周平王。 申侯、鲁侯、许男、郑子立宜臼于申,虢公翰立王子余臣于携。 为了做好利益捆绑,表达投靠周平王的忠心,郑武公必然是要做出对应的行为,也就有了最开始的前提: 初,郑武公娶于申,曰武姜。 《矛盾论》指出事物在发展过程中一直处在变化状态,事物的主要矛盾和次要矛盾也会根据事情的变化产生转化。 当周幽王想要打压申国的势力时,申侯与太子宜臼是属于合作关系,而当太子宜臼成为周天子,那么周王室与申国的矛盾就再次成为两者之间的主要矛盾。 周平王不可能一直依赖申国的力量来维持自己的权威,而晋国此时介入了天子之争,并且选择了支持周平王,周平王便有底气选择了脱离申国的控制。 晋侯会卫侯、郑伯、秦伯以师从王入于成周。 这个时候郑武公的爵位已经从子爵升为伯爵,说明了周平王对郑武公的信任与依赖,而随着周王室离开申国,那么与申国联姻的郑武公就处在了尴尬的位置。 |

|

|

郑武公一方面要靠近周王室,剥离申国对郑国的影响,一方面则是要维持好与申国关系,防止申国针对郑国乃至周王室,导致烽火戏诸侯的故事重演。 而且,有了周幽王废后的前车之鉴,郑武公显然不可能选择废掉王后,重新选择继承人。最为麻烦的是因为郑武公的“改换门庭”“重新发展”,在发展过程中,申国的势力、倾向申国的大臣必然会在朝堂的各个位置。 在周王室和申国矛盾逐渐扩大的背景下,如果郑武公一直保留着申国的影响,那么必然会逐渐失去周王室的信任。 如果直接下手清除申国的影响,必然会让郑国元气大伤,而且这些人暂时没有做出有损郑国的事情,直接对他们出手,也是对郑武公威信的损害。 面对这样的局面,最好的解决办法便是缓慢削弱这些人在郑国的影响力,逐渐使得郑国摆脱他们的影响。 不过,想要做到如此效果,不是几年间就能完成,要经过十几年、几十年的人员逐渐更迭,所以郑武公在自己执行策略的时候,也注重对继承人的培养。 特别是,郑庄公(寤生)因为出生使得武姜遭受了极大的折磨,对其有一种情感上的不接近,便让郑武公更加明白郑庄公(寤生)是一位合适的继承人。 当一个人想做一件事情的时候,总会在方方面面展露出迹象。 |

|

|

郑武公想要清除申国的影响,而那些人自然不可能就安静地等待,选择“引颈就戮”,必然是要进行反抗,软性对抗郑武公的安排。 武姜作为申国女,又是郑国王后,便是这股势力的最佳代表,因而她会在继承人的问题上选择对郑武公进行影响,也就是选择共叔段作为继承人。 这当然不只是武姜自身的偏爱问题,更多是朝堂上势力的推动问题,如果更往阴谋论的方向考虑,甚至可能是郑武公的有意推动。 如果在一开始郑武公并未意识到,那么,在武姜提出更换继承人的倡议后,他必然明白郑国朝堂上是有一股支持共叔段的势力,而且这些人都是属于深受申国影响的人。 而从这件事情上,郑武公意识到了彻底消除申国影响的办法。因而,他一边否决了更换太子的倡议,一方面又默许了朝堂上臣子对共叔段的支持。 郑庄公继位时,仍是少年(十三岁),但郑武公的言传身教以及留下的老臣支持,让他初步坐稳了王位。 从清华简《郑武夫人规孺子》的篇章中能够看到(今吾君即世,孺子汝毋知邦政,属之大夫),在郑庄公刚刚继位时,武姜对这位新上任的国君并不太尊重,而且应该把国政交予朝中大夫。 |

|

|

面对强势的武姜,郑庄公想要坐稳国君之位,必然要割让利益妥协,同意王后武姜的请求,为共叔段分封。 一来是付出一定的利益,获得武姜所代表派系对他的短暂支持,二来则是分散武姜等人的注意力,让他们将注意力从朝堂转移到共叔段的封地上。 不过,郑庄公也为自己留了余地,并未同意将共叔段封在“制”,而是封在“京”,因为制地属于地势险要之所,有一个大众更为熟悉的名字——虎牢,因为周穆王在此曾圈养猛虎而得名。 如果分封共叔段在此地,并且他将此处发展起来,那便会时刻威胁着郑国的安全,譬如春秋后期,晋国压制郑国便是选择在虎牢筑城——请城虎牢以逼郑,而郑国的灭亡也是因为韩国从虎牢攻入郑国。 郑庄公以“虢叔死于此地”拒绝分封共叔段到此,而且用这种迷信的方式劝告,名义上是“为你好”,实际上是“为我好”。 共叔段最终分封在京地,而且在京地建设的城池“都城过百雉”,属于严重违制的存在,祭仲进行进谏,郑庄公回复一句“姜氏欲之”表现出自己的无可奈何。 看上去是郑庄公对母亲的做法没有办法,但实际上一座城池的建造要耗费大量的物料以及资源,绝不是姜氏偏爱小儿子就能实现的,而是需要朝中不少人的支持。 |

|

|

郑庄公此时的放纵与无可奈何,恰恰是让朝中深受申国影响的人,可以趁机选择支持共叔段,甚至原本隐藏自己想法的人,看到郑庄公的表现,也会慢慢暴露自己的想法。 当然了,选择支持共叔段的大臣中,自然也有在郑庄公授意下“投靠”的人,让共叔段封地的事情,郑庄公可以及时掌握。 也正是因为这样,郑庄公才会对共叔段命令其他人听从自己表现得无动于衷。 既而大叔命西鄙、北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之。无生民心。”公曰:“无庸,将自及。”大叔又收贰以为己邑,至于廪延。 随着共叔段不断聚集势力,不断收拢人员,郑国的整体机制在这个过程中完成了“排毒”,深受申国影响的人,对郑庄公有二心的人,都逐渐聚拢在共叔段的周围。 等到共叔段决定起事,袭击郑国国都的时候,从“夫人将启之”能够看出,共叔段一方认为自己可以顺利地打到国都,然后姜氏可以打开城门帮助他们,而从“公闻其期”可以看出郑庄公时刻掌握着共叔段的情况。 郑庄公立刻派人平叛,在中途便将共叔段的军队击败,而共叔段并未能逃回自己的封地固守,也是很可能他留下的人“反水”,使得他不得不出逃到共。 |

|

|

通过这场公开的叛乱,郑庄公区分出了朝堂中真正忠诚于自己的人,也实现了自己父亲将申国影响彻底消除的目的,甚至抓住了一部分大臣的问题,让他们抱着赎罪的状态为自己效力。 甚至,往更深处想,武姜选择支持共叔段的时候,自然也是从申国获取一定的资源来为自己的小儿子服务,而这最后又便宜了郑庄公。 当郑庄公、武姜、共叔段等人被推为背后势力的利益代言人时,他们本身也就异化为政治的一部分,原本的人性部分也就会在斗争博弈中逐渐磨损,他们越成功便越如同一个没有感情的政治机器。 段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也;谓之郑志。不言出奔,难之也。 最后的道德批评,更像是为残酷的政治斗争增加一个温情脉脉的亲情面纱, 郑伯克段的故事后续时有发生,不过往往会改头换面,有时候成功,有时候失败,可能是站在郑庄公的位置,也可能会站在共叔段的位置,而他们都坚信自己不会重蹈覆辙。 所有人都清楚对此事的批判,但后世再发生时,同样鲜有站在哥哥、弟弟的位置进行考量,更多是站在政治利益的角度进行考量。 |

|

知乎传统,先问是不是,在问为什么。因为《左传》的开篇压根就不是什么“郑伯克段于鄢”,而是鲁国公室内部的伦理大戏: 惠公元妃孟子。孟子卒,继室以声子,生隐公。宋武公生仲子,仲子生而有文在其手,曰:“为鲁夫人”,故仲子归于我。生桓公而惠公薨,是以隐公立而奉之。 而且即使是从《春秋》正文的“王正月”开始,后面还有“公及邾仪父盟于蔑”和“费伯帅师城郎”两件史事,再后面才能轮到大众所熟知的“郑伯克段于鄢”: 元年春,王周正月,不书即位,摄也。 三月,公及邾仪父盟于蔑,邾子克也。未王命,故不书爵。曰“仪父”,贵之也。公摄位而欲求好于邾,故为蔑之盟。 夏四月,费伯帅师城郎。不书,非公命也。 初,郑武公娶于申,曰武姜。生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。爱共叔段,欲立之。亟请于武公,公弗许。及庄公即位,为之请制。公曰:“制,岩邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。”请京,使居之,谓之京城大叔。祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。先王之制:大都不过叁国之一,中五之一,小九之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓,蔓难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义必自毙,子姑待之。” 不是,这个问题下面就没有几个人真看一遍《左传》的开篇是什么就来回答吗……这么多人以为《左传》的开篇是“郑伯克段于鄢”估计都是受了《古文观止》的影响吧,《古文观止》的第一篇文章倒是《郑伯克段于鄢》。 |

|

不,作者并没有什么深意。只是这件事恰好发生在那一年了。 礼崩乐坏也不是郑伯的锅,犬戎杀天子,平王东迁,这比郑国的内乱崩坏的多。 鲁国自己的礼崩乐坏也比郑国猛,鲁隐公的爹鲁惠公比郑庄公崩坏,鲁惠公曾用天子礼祭天,后来又抢了儿媳妇做继室,有什么理由笑话郑庄公呢? 左传同一篇里记载“惠公改葬,公弗临,故不书” “惠公之薨也有宋师,太子少,故葬有阙” 鲁惠公可能不是正常死亡,可能是被宋国军队杀死,总之鲁惠公死在宋鲁交战那年,葬礼匆忙;后来又挖出来重新下葬,但因为抢儿媳妇这事,所以鲁隐公没去现场。 宋武公有个女儿仲子,本来是许给了鲁隐公,鲁惠公听说仲子美貌,就自己截胡了。 郑伯克段的事比你鲁家还是要干净一点嘛! |

|

你以为古人写作跟直播带货一样,把最想卖的先抖露给你。 《左传》是编年体史书,按时间的先后顺序记录重大史实。《春秋》《左传》《资治通鉴》《竹书纪年》《汉纪》《后汉纪》《国榷》这些都是编年体史书。 所以你会发现《春秋》的第一篇也是《郑伯克段于鄢》。因为写《春秋》的孔子是鲁国人,他用的时间线来自于鲁国纪年。 巧了,写《左传》的丘明,他恰是鲁国的史官,他史料的一部分来自于孔子写的《春秋》。《郑伯克段于鄢》原文中的“书曰:“ 郑伯克段于鄢。” “段不弟, 故不言弟; 如二君, 故曰克; 称郑伯, 讥失教也; 谓之郑志。 不言出奔,难之也。” 这里的书就是指《春秋》,为什么不直白的记载为“亲弟弟谋夺亲哥哥的身家财产”“亲哥哥谋划十年打死亲弟弟",是因为史官难以下笔。“难之也”算左丘明小小地夹带了一点私货。 《左传》原名《左氏春秋》,以编年体记载了公元前722年至前468年的历史,内容涵盖战争、外交、典章、制度等,兼具史学与文学价值,被誉为“先秦历史散文的扛鼎之作”。?? 《郑伯克段于鄢》发生在公元前722年,主要讲述鲁隐公元年,郑庄公同其胞弟共叔段之间为了争夺国君权位而进行的一场你死我活的斗争。 时间线是:鲁隐公是鲁国第十四代国君,十四代以前都是周的附属国,不允许独立纪年。鲁隐公是鲁国真正意义上的第一位统治者。鲁隐公元年的重大史实,第一件就是《郑伯克段于鄢》。这不就被孔老夫子记上了,得嘞,左丘明也记上喽。 开篇为什么是《郑伯克段于鄢》这事说清楚了。再掰扯一下,作者最想传达的思想。 《郑伯克段于鄢》发生在春秋战国时期,那是个被后世认为礼乐崩坏的时期。礼乐崩坏的理念正是孔子在《论语·阳货》中提出的。 整篇文章中的人物关系没有合乎礼制的。先分析文章的前半段。 母慈子孝占比50%。郑庄公基本上可称得上孝,但他的老母亲厌恶他绝对称不上慈。武姜对共叔段可谓慈,但共叔段让老母亲内应作贼绝对不孝。三母子关系全都是单向奔赴“剃头挑子,一头热。” 兄友弟恭占比50%。郑伯为兄表面上基本可称得上友,但他的小老弟绝对称不上恭,面子工程丝毫不维护。 君圣臣贤占比25%。郑庄公与共叔段作为君臣关系,共叔段不贤,郑庄公纵容其不贤也不谓圣。祭仲和公子吕建言阻止共叔段扩大权力范围可谓贤,但郑庄公并没有采纳不可谓圣。 这篇文章上半段的人物关系都出来了,守本分守礼的只有两个下位的贤臣,上位者的礼制全崩了。 再看看下半段。下半段的出现主要是为了修复上半段残缺的。我理解为作者最想表达的意思正在这里。 颖考叔为臣可谓贤。为郑庄公出了个“挖道黄泉”的金点子。颖考叔“藏肉侍母”为子也可谓孝。 而郑庄公采纳了颖考叔的意见,真的去"挖道黄泉”与母相见。完成这一仪式,体现了郑庄公为君有圣的一面,为子有孝的一面,高大形象又被修复好了。 综上,这篇文章有作者对当时礼制崩乱“难之也”的无力感,又有全力维护礼制秩序的使命感。《诗》曰: ‘ 孝子不匮, 永锡尔类。 ’孔子“以孝治国”的理念,又被左丘明稳稳接住了。 资料来源于《春秋》《左传》《古文观止》。图片来源于网络,侵删。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

婴儿出生时,一般都是头出来先。而郑庄公出生时,却是双脚出来先,这可把妈妈武姜吓坏了。 就因为这个缘故,武姜心里很是厌恶这个孩子,就把这个孩子叫“寤生”。 (这不是孩子的错哈,当妈妈的为何要厌恶自己的亲生儿?是不是把妈妈折磨得太痛苦了?) 当老二共叔段出生后,她非常喜欢老二,迫不及待的要求老公郑武公把老二立为世子。郑武公坚守立长不立幼的礼法,没有同意武姜的要求。 郑武公过世后,老大“寤生”继承郑国国国君之位,就是郑庄公。 一天,武姜向郑庄公为老二共叔段讨要虎牢关做封地。 郑庄公心里一紧,乖乖,这个地方可是军事战略要地,一旦拥有这个地方,发动兵变的话,整个郑国就可以轻而易举拿下。 郑庄公不动声色地对武姜说,妈妈呀,这个地方很危险,以前有个君主就是死在这个地方的,你还是选个好点的地方吧。 武姜选了一个叫京邑的地方给共叔段做封地,郑庄公同意了。 共叔段搬进封地后,把京邑这个城扩建了数倍,几乎要超过首都了。 老百姓把共叔段称作“京城太叔”。 有个大臣对郑庄公说,共叔段把京城建城建得这样大,不合制度,会给你和国家带来危害的,应该及时制止。 郑庄公说:母亲大人要这样做,我又有什么办法能避开危险呢。 这个大臣说:武姜的欲望是满足不了的,任其发展下去,就像疯长的杂草一样,到时想除掉就难了。 郑庄公淡淡地说:多行不义必自毙,你等着看吧。 共叔段又把郑国北部和西北地区占为自己的封地。 郑庄公手下一个将领很是着急,对郑庄公说:共叔段拥有这么大的地盘,国家就像有两个君主,老百姓就会有疑虑。这样下去太危险了,你要采取措施制止共叔段,要不然我也要投向共叔段了。 郑庄公说不急。 共叔段又把两个郡城划为自己的封地。 这个将领对郑庄公说,共叔段势力一天天坐大,该出手了吧。 郑庄公说,共叔段对君主不义,不得民心,势力越大,崩溃反而就会越快。 共叔段感到郑庄公软弱可欺,便厉兵秣马,准备起兵攻打京都,且约好武姜到时打开京都城门,里应外合。 郑庄公这是才派大军围攻共叔段所在的京城。而京城百姓纷纷反叛共叔段。 共叔段退守鄢陵。 郑庄公穷追猛打,在鄢陵将共叔段打败。 共叔段只身逃亡到共国。 郑庄公恼恨其母亲与共叔段相互勾给,发誓不到黄泉不相见。 后来又后悔了。大孝子颖考叔为郑庄公出了个主意,挖掘一条地下燧道,直看到泉水,在地下燧道与母亲相见,这样既不违背誓言,又恢复了母子关糸。 以上就是《左传》开篇所写的内容,让我们看到郑庄公老谋深算,处心积虑布下一个局,不断放纵共叔段。 共叔段以为郑庄公软弱可欺,野心不断彭涨,最后举兵造反,被郑庄公在鄢陵将他击败。 母亲武姜偏心狭隘,老是为老二着想,不断为老二争取利益,最后想通过武力为老二谋取国君地位。 在权力面前,兄弟不是兄弟,母子不是母子。 《左传》开篇文章是围绕“郑伯克段于鄢”这六个字展开叙述的,这六个字有何“毒辣”之处呢? 《春秋》有三传,即《左传》,《公羊传》,《谷梁传》。 《左传》开篇写了“郑伯克段于鄢”的故事,在《谷梁传》中也有一篇“郑伯克段于鄢”的文章。 《左传》重于叙事,《谷梁传》侧重于义理解析。 《左传》认为共叔段没有恪守当弟弟之道,故不称弟,而称段。郑庄公没有尽兄长劝诫之责,故称郑伯,而不称郑庄公。郑庄公和共叔段兄弟俩像两个敌对国的君主在争斗,故用“克”。 而《谷梁传》分析得更加入木三分。 共叔段不格守礼法,起兵造反,固然可恶。而郑庄公处心积虑,让共叔段一步一步掉入造反的陷阱。之后又穷追猛打,把共叔段赶到遥远的鄢陵,还不放过,欲杀之而后快,犹如把共叔段从母腹中拖出来杀死一样。 “于鄢,远也,犹曰取之其母之怀中而杀之云尔,甚之也。” 郑庄公的所做所为比共叔段更狠毒更令人不齿。 郑伯克段于鄢,仅六个字,就把对郑庄公阴险狠毒的不满,对共叔段不悌不义的挞伐浓缩在其中。 写得太绝了。 |

|

我不明白,为什么高赞都在谈论着“郑伯克段”是《左传》开篇,仿佛这段故事对于《左传》注定了是其开篇一般…… 《左传》开篇: 惠公元妃孟子,孟子卒,继室以声子,生隐公。宋武公生仲子,仲子生而有文在其手,曰“为鲁夫人”,故仲子归于我。生桓公而惠公薨,是以隐公立而奉之。 |

|

|

《春秋经》开篇: 元年春,王正月。 |

|

|

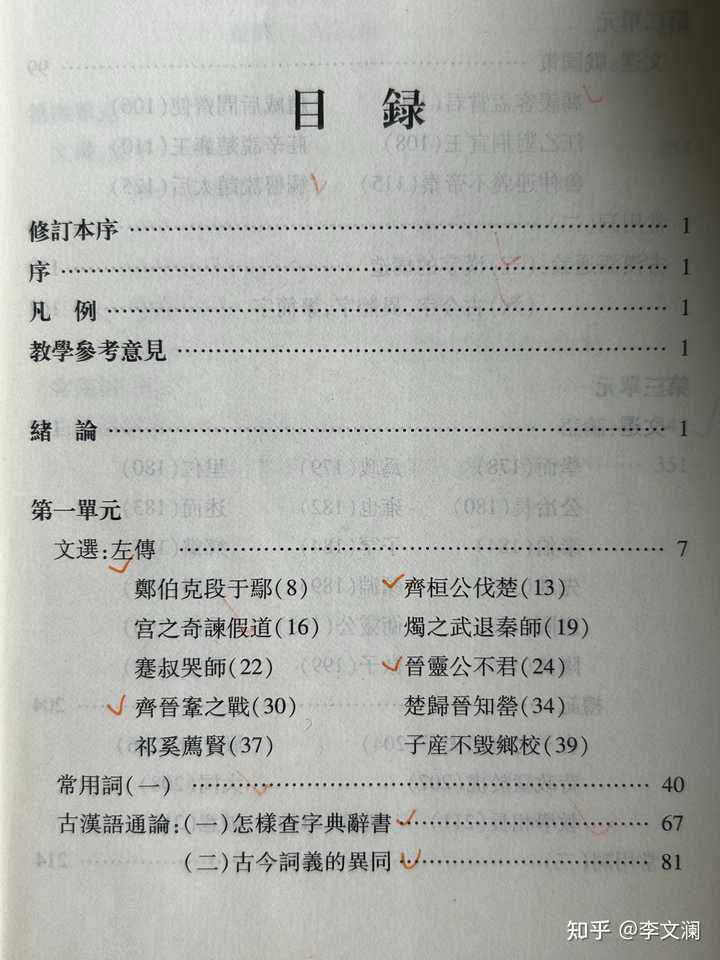

在“夏五月,郑伯克段于鄢”前面还有个“三月,公及邾仪父盟于蔑。”这“郑伯克段”怎么就成了《左传》开篇了呢? “郑伯克段”不是《左传》的abandon,而是王力《古代汉语》的abandon。 |

|

|

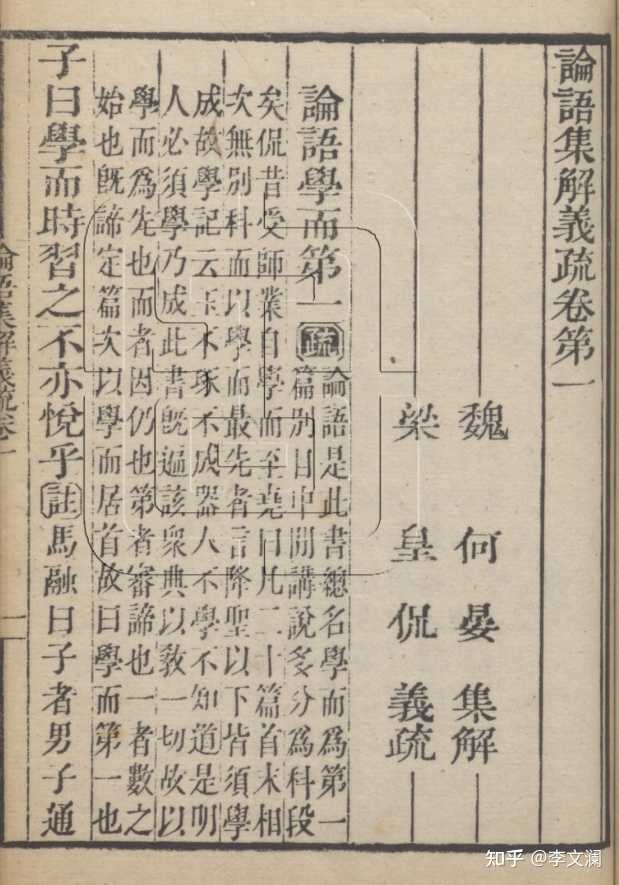

这种重视经传开篇第一章或是第一句的思维确实古已有之,所以将开篇视为作者/编者最想传达给读者的思想可以成立。例如: 上文提到的“元年春”云云,后世经师解释出五始之说: 《公羊传》:元年者何?君之始年也。春者何?岁之始也。王者孰谓?谓文王也。曷为先言王而后言正月?王正月也。何言乎王正月?大一统也。 《繁露》:是故《春秋》之道,以元之深正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治,五者俱正而化大行。? 何休:《春秋》以元之气正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治。诸侯不上奉王之政,则不得即位。故先言正月,而后言即位。政不由王出,则不得为政。故先言王,而后言正月也。王者不承天以制号令,则无法。故先言春,而后言王。天不深正其元,则不能成其化,故先言元,而后言春。五者同日并见,相须成体,乃天人之大本,万物之所系,不可不察也。 颜师古:元者气之始,春者四时之始,王者受命之始,正月者政教之始,公即位者一国之始,是为五始。 《诗经》有四始之说: 《史记》:古者《诗》三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于礼义,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厉之缺,始于衽席,故曰:“《关雎》之乱以为《风》始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。”三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。 亦有经师特别强调《关雎》作为《诗经》首篇的意义: 匡衡:孔子论《诗》,以《关雎》为始,此纲纪之首,王教之端也。自上世已来,三代兴废,未有不由此者也。 《论语》以“学而”开篇亦大有深意: 以《学而》最先者,言降圣以下,皆须学成,故《学记》云‘玉不琢不成器,人不学不知道’,是明人必须学乃成。此书既遍该众典,以教一切,故以《学而》为先也。(皇侃) 學而第一 此為書之首篇,故所記多務本之意,乃入道之門、積德之基、學者之先務也。凡十六章。(朱熹) |

|

|

|

|

首先问题本身就不对,春秋三传是对《春秋》的注解。春秋第一篇说的是鲁隐公元年的事,里面最重要的怕就是“郑伯克段于鄢”。 援引春秋第一篇,看看说了啥。 隐公元年 元年春,王正月。三月,公及邾仪父盟于蔑。 夏五月,郑伯克段于鄢。 秋七月,天王使宰咺来归惠公、仲子之赗。九月,及宋人盟于宿。冬十有二月,祭伯来。公子益师卒。 这些事,可以重点展开说的也就是“郑伯克段于鄢”了。 |

|

四个字:礼崩乐坏。 遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野,父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,湣然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五 |

|

惯例,先说答案。 原因是这个文章能够充分体现作者中心思想形成的过程。作者并不是要将开篇中的郑庄公的思想传达给读者,相反他是要批判。 我第一次读这个书是从《古文观止》上面看见的。我爷爷给我讲这个文章的时候,说这个事情可以说是周朝礼乐崩坏的苗头。作者从这里开始写,说明他已经明白了整个历史发展的关键点。并且,为了后面阐述自己的理念埋下了伏笔。 这篇文章首先描述一个事实。郑伯,郑庄公,是哥哥。段,叔段,是弟弟。鄢,一个小地方。哥哥从小不受母亲待见,一直忍让。父亲将王位传给他,他一直隐忍他的弟弟,说出“多行不义必自毙”的话。好像在给自己立人设,就是仁爱之君,一而再再而三的包容弟弟。后来弟弟造他的反,他瞬间出兵将弟弟打败,弟弟跑到鄢这个小地方。哥哥圈禁一直偏心弟弟的母亲。后来有点后悔,大臣巧妙劝谏之后,放了母亲。 然后,文章给出了自己的评论。 书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;如二君,故曰“克”;称郑伯,讥失教也;谓之郑志。不言出奔,难之也。 说的是弟弟造哥哥的反,不能说是弟弟;郑庄公不教导弟弟,所以讥讽他是郑伯;这样导致的兄弟之间的动乱,不能说是造反和平叛,应该用克,弟弟失败了也不能说是逃跑。 这不是简单的骨肉相残,这是哥哥有能力足够聪明,故意的去陷害弟弟。当然,弟弟不去尊重哥哥也是不对的。 最后,我们可以总结,作者认为,兄友弟恭的年代不见了。 好比说,从小到大,重男轻女。女生是姐姐,姐姐长大之后,非但没有教育被溺爱的弟弟,反而抱着一种我惯着他,等他闯大祸的思想,等着看弟弟笑话,在弟弟出事的时候,直接落井下石,干死弟弟。抢夺家产之后,在报复父母,后来害怕别人说她不孝顺,然后在假装孝顺父母。 --------------------------分割线------------------ 这个举例可能有点极端,但是我们想想,我们有没有达到作者所向往的那种兄友弟恭的条件。家里偏心弟弟,你每天受欺负的时候,还要有耐心的教导弟弟。弟弟在被溺爱的情况下,还能够体量哥哥或者姐姐,去尊敬哥哥姐姐。 ----------------------分割结束---------------------- 作者要说明的是社会风气就是从这个时候开始败坏的,所以后面有周郑交质的事情。周天子被各路诸侯轻视,导致天下大乱,战国时代开启。作者要表达的,应该是,我们应该像古时候(夏商)的先人一样,遵循礼法,这样就不会出现天下大乱的局面了。 小时候,学习历史的时候,年代顺序表是这样的。夏商周,周分两半,春秋与战国,一统秦两汉。春秋与战国的区别,就是战国更加不遵守礼法了。 所谓的百家争鸣,可以说是当时的学者,统治者们,在探讨如何一统天下的方法。 儒家,礼乐教化;道家,道法自然;墨家,兼爱非攻;法家,一断于法。。。。。 其实,从现在人的角度来看。在社会生产能力变强的情况下,会导致利益分配不均。总会有一部分贪婪的人开始抢夺资源,打破这种所谓的兄友弟恭。我们要约束自己,不仅仅要靠礼乐,也要靠法律。或者说,不仅仅要靠自觉,还要靠外部强制力。 从某种角度而言,秦统一天下,其必然性,可能就是从这种律法的严格执行开始的。所以城门立柱可能是另外一种思想的标志。换句话说,法家的思想其实才是统一的思想。但是二世而亡,也证明,治理的思想要远比这个复杂。 为什么说中华文明灿烂辉煌。古人所抽象出的思想,是自己所处时代思想的高度概括。兄弟,你如果能明白自己家里面的思想,至少也是个传说中的“中产阶级”。 近代的思潮,我认为可以看做是更大的春秋时代。依旧是百家争鸣,谁能夺此头筹,可能会造就一个大一统的世界。当然,更大概率是融合之后的思想大一统。 |

|

25年元旦第一次认认真真读完这篇《郑伯克段于鄢》。这次是很耐心把每个注释都看了,一点没敢敷衍了事。应该是到了读先秦诸子散文的年纪,再不好好花点时间了解,怕是这辈子也不想动。 作为《左传》开篇第一讲,好叫各位读者老爷知道:抓稳了,坐好了。我们的故事很精彩。诸位可以当故事听,可以当神话听,可以当八卦听,不可太较真,也不可太绝望,权且图一乐呵。 |

|

|

先交代主人公郑庄公的爹妈是谁名谁,然后就讲了一个皇室八卦,郑庄公出生时候是足先露,那个年代肯定是难产,为此他的母后姜武是吃尽了苦头。 大家不妨想一想,2782年前,春秋时期,那时候的医疗和卫生水平是什么样的。一个初产妇本就很艰难,自然顺产时候生十几二十个小时的情况,更何况遭遇了难产,那个痛苦和危险可能是血淋淋的,不万字难以形容其苦况和惨状。史家的春秋笔法,哈,就是7个字概括了“庄公寤生,惊姜氏” 庄公寤生,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之。 那么,我作为一个普通女性读者,赞成和理解作者左丘明的结论:姜武因为头胎难产不喜欢长子,甚至厌恶憎恨这个儿子,这都是合情合理的。我甚至更进一步的能理解:姜武因为头胎难产,也恨上了自己的丈夫郑武公。老公不同意立小儿子,她还是要拂逆他的意思。老混蛋和小混蛋一起恨上了,都有蛮大可能。 爱共叔段,欲立之,亟请于武公,公弗许。 这种因出生时难产把母亲折磨死去活来的小孩,在民间也是极大可能被父母厌恶的,可能会被认为是灾星妖孽之类(不举特别的例子)。这也从侧面印证了乡下老辈人讲的“娘重小儿子”。(俗话说:小儿子,大孙子,老太太的命根子)初产妇加难产的惨,比之经产妇的顺,可见一斑。 |

|

|

武姜是申侯的女儿之一,申侯还有一个女儿嫁给周幽王,对,就是那个“烽火戏诸侯”博美人褒姒一笑的大王。 那么,武姜自己出身高贵,嫁给郑武公(周幽王的堂弟),郑武公护送周平王(周幽王的儿子)东迁洛邑有大功,郑武公担任周王朝的卿士。 郑武公死后,郑庄公继任。寤生(庄公)当时14岁,其弟叔段11岁。长期处于权利顶峰的女人会不会因为权利而疯狂呢? 能够自己掌权话事,为什么要依靠别人呢?就算是自己的亲儿子。 世上只有两种女人会受尊重,一种是掌握实权的女人或将会操大权的女人,另一种是后台硬至不能再硬的女人。 武姜她自己不就是这样的女人吗?所以,她借厌恶大儿子之名,帮小儿子争取更多权力和利益,实际就是在为自己谋取嘛。比之控制年龄更大的儿子(且从小被当做继承人培养),控制年龄小且从小被自己溺爱的小儿子更方便和容易。 “姜氏欲之,焉辟害?”对日: “姜氏何厌之有!不如早为之所, 无使滋蔓,蔓难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎!””公日: “多行不义,必自毙,子姑待之。” 庄公都知道这一切都是他自己母亲这个幕后推手在操控一切。 不过,庄公不怕,十三四岁的年纪初登王位,斗不过自己母亲,可以妥协,让慢慢成长,积蓄力量,等待时机。等到庄公22岁,终于忍无可忍,一举平了来自母亲和弟弟的内乱。 大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。夫人将启之。公闻其期,日: “可矣!”命子封帅车二百乘以伐京。京叛大叔段,段入于鄢,公伐诸鄙。五月辛丑,大叔出奔共。 书日:“郑伯克段于鄙。” 这好比是一个游戏,庄公和自己的母亲在玩闹中长成一代霸主。 |

|

|

最后的最后,母子二人还来一个“黄泉相会”,和好如初。这么说,庄公还是很爱自己的母亲的,哈哈…… 明眼人都知道这是“障眼法”,在权利争夺过程中,郑庄公没有弑母杀弟已经算可圈可点了,至于其他的就是遮羞布。 “大隧之中,其乐也融融!姜出而赋:大隧之外,其乐也洩洩。”遂为母子如初。 君子日:“颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公。《诗》曰: ‘孝子不匮,永锡尔类。'其是之谓乎!” 王宫实是个最藏污纳垢、 不讲伦常的地方。宫廷中没有一个人是正常的,握有至高无上权力的女人和男人都是疯狂的。皇廷内的伦常关系,就是没有伦常关系。父不父,妻不妻, 子不子,亲情淡薄,且被利欲扭曲。所以一般人视之为伦常惨变的悲剧,在惯于过皇宫中尔虞我诈的虚伪生活的人来说,却是理所当然。失去了权力,就是失去了一切。 虽然但是,史家不能直接开撕呀,就用春秋笔法,就写“孝悌之道”,就要粉饰太平。 自古以来,大家都喜欢大团圆的结局。左丘明这样写历史就很符合主流社会的口味,走得是光明正大的,一马平川的大路。 这头一篇,在《左传》中是没有篇目的,这个篇目《郑伯克段于鄢》是后来加的,就切中要点了,篇名点赞! |

|

对于郑伯克段这件事,其实郑庄公做的已经非常好,同时代的晋文侯和曲沃桓公(发生的早但事件后续在郑庄公时代仍在继续),卫桓公和州吁,晋国和卫国的事情发展最后都造成了极大恶果,而郑庄公这边处置的极为妥当,可谓斩草除根不留隐患。 但偏偏孔子也好,左丘明也好,就是无脑的批判郑庄公,他们这一派典型的特点就是务虚不务实。孔子相鲁,没做出什么成绩,几天就被人赶下台,没有政治手段,只会站在道德制高点诋毁他人,今天看来和美国民主党差不多。 |

|

“郑伯克段于鄢”放在开篇,恰恰为《左传》起到了画龙点睛的作用。 为啥《左传》一上来不写周天子的大事,不写诸侯会盟的盛况,偏偏挑了“郑伯克段于鄢”这么一桩骨肉相残的家事?其实这里面藏着《左传》最核心的叙事逻辑。 首先得先搞懂这到底是个啥事 郑伯就是郑庄公,他亲弟弟叫共叔段,俩人妈是武姜。这妈打小就偏心弟弟,甚至想让老公郑武公废了庄公改立弟弟,没成。 等庄公继位,妈又逼着他给弟弟封了个好地方,弟弟还得寸进尺,不停扩地盘、招兵买马,摆明了要夺权。 庄公表面没说啥,暗地里看着,最后等弟弟真要作乱了,直接派兵把人打跑,弟弟最后自杀,也有说逃亡的,妈也被庄公软禁了,庄公还撂下“不到黄泉不相见”的狠话说。 你看,这故事里啥矛盾都齐了:母子反目、兄弟相残、权力碾压亲情,全是春秋时期最扎心的痛点。 《左传》选它当开篇,我认为的一个原因就是够典型。 春秋时代,周天子已经管不住诸侯了,礼崩乐坏是常态。 但礼崩乐坏不是一句空话,它具体就是体现在上述这些“家事”上。 原本该讲孝悌的母子、兄弟,因为权力说反目就反目。 原本该守规矩的诸侯,为了巩固地位能欲擒故纵。 庄公明显的故意纵容弟弟,等着抓把柄。 《左传》开篇就把这事摆出来,等于给读者递了把钥匙:想懂春秋?先看最基础的人伦,人伦都乱成这样了,外面诸侯打打杀杀就更正常了。 把“郑伯克段于鄢”的故事放在首篇,绝对是最关键的切入点。 不知道大家注意到没,《左传》写这事的时候,没只骂弟弟作乱,也没只怪妈偏心,反而用了个很妙的字:克。 为啥是“郑伯克克段”,不是“郑庄公伐弟”? “克”在春秋笔法里,没有偏袒于任何一方,是暗指双方都有问题,也就是弟弟有错,庄公也没多无辜。庄公是故意养恶,最后才动手,算不得仁君。 这就展示了《左传》的核心思想: 它是一部编年体史书,一如《史记》《资治通鉴》一样,写历史不是为了记流水账,是为了以史为鉴,告诉读者什么是对的,什么是错的。哪怕是诸侯,哪怕是哥哥,做得不地道也得被批评。 而“郑伯克段”这件事,刚好能把“礼”、“义”、“智”这几个点全串起来,比写十件诸侯打仗的事都管用。 还有个点,这里的情感太真实。 你想想,亲妈帮着弟弟抢自己的位置,最后自己把弟弟逼到绝路,还跟妈断绝关系,后来庄公又后悔,搞了“黄泉见母”的戏码。这种想爱又恨,想原谅又难的纠结,放到现在的家庭矛盾里也能找到影子。里面的感情,真实到可以穿透时空,也使得两千年以后的今天,该书依然有一定的影响力。 所以总结下: 《左传》开篇选“郑伯克段于鄢”,不是随便挑的。 它用一件最扎心的家事,把春秋的“乱”、礼制的“崩”、人性的“复杂”全露了出来,既给读者搭了理解历史的架子,又勾着大家去想做人做事该守啥底线。最后故事还引发人深思,比如庄公最后到底是真后悔,还是为了挽回仁君的名声? |

|

冰与火之歌,第一季第一集就给你讲,兄妹近亲乱伦 开宗明义,说明白这就是个乱世。 红楼梦,上来就跟你讲好了歌,讲乱哄哄你方唱罢我登场,错把他乡当故乡,到头来,都是为他人作嫁衣裳。 说明白这个故事就是个一场空。 |

|

先问是不是,再问为什么 左传开篇不是告诉你孟子是女的?? (隐公继位法理性) 惠公元妃孟子,孟子卒,继室以声子,生隐公。宋武公生仲子,仲子生而有文在其手,曰“为鲁夫人”,故仲子归于我。生桓公而惠公薨,是以隐公立而奉之。 第二篇 元年春,王周正月。不书即位,摄也。 (隐公继位过程) 第三篇 三月,公及邾仪父盟于蔑,邾子克也。未王命,故不书爵。曰仪父,贵之也。公摄位而欲求好于邾,故为蔑之盟... 第四篇 夏四月,费伯帅师城郎。不书,非公命也... 第五篇才是 夏五月,郑伯克段于鄢 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |