| |

|

| 阅读网 -> 影视娱乐 -> 第六代导演为什么没办法成为市场主流? -> 正文阅读 |

|

|

[影视娱乐]第六代导演为什么没办法成为市场主流? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

明明他们是随着改革开放一起成长起来的一代,他们一直是个人化超越市场,管虎曾经是比较重视市场的,现在也要被抛弃了。只被外国人承认觉得就够了? |

|

根本原因就是拍的片烂,屁股还歪,登味还重。 你说第六代导演为什么成不了市场主流? 不是因为时代抛弃了他们,是因为他们自己先把国内观众当傻子扔一边了,转头去拍给国外评委看了。 |

|

|

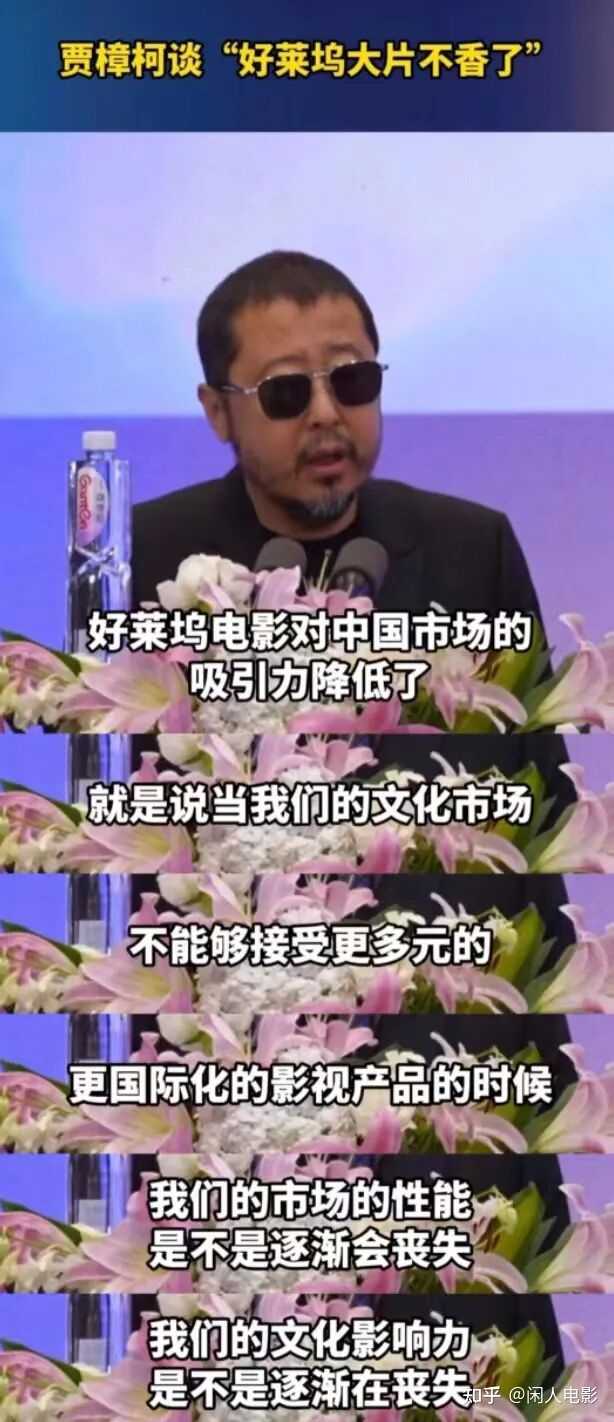

他们拍的不是电影,是投名状,是争取在西方文化体系里“留个位置”的门票。 这不是我阴谋论,是他们自己这些年的作品和姿态摆在那里,赤裸裸地“我不拍给你看,我是拍给懂我的人看的”。 问题是,这“懂”的人不是同胞,是国外那些靠手册看片、靠符号读故事的评论家。 你回头看贾樟柯,从《小武》《站台》到《三峡好人》,一个劲儿拍的都是中国底层挣扎与社会失语,说是现实主义,其实就是把我们身边最破最穷最边缘的那一群人放到镜头里,放大他们的穷,放大他们的沉默,放大他们的无力。 画面灰的,台词少的,节奏慢的,能多苦就多苦。 观众看着压抑,老外看着新鲜,说“这就是中国”。 贾樟柯知道观众不喜欢,所以他一开始就不是冲着国内市场来的。 你说这是不是屁股歪? 明明你是中国导演,镜头拍的是中国人,拿的却是国外投资、跑的却是国外电影节、卖的也是国外版权。 电影上映之后在国内扑得干干净净,他不骂自己不会讲故事,不反思自己表达方式太生硬,而是反过来怪观众“没文化”、“没耐性”、“没审美”。 你再看王小帅,一样的路子。 《十七岁的单车》拍得是城市边缘少年挣扎求生,故事背景全是北京胡同里的破墙烂地,一口气把城乡差距、教育不公、青少年暴力全堆上去了。 拍出来直接送去柏林电影节,拿奖以后回来上映,结果票房惨淡。 他不是去研究市场结构,而是跳出来指着同行说:“他们票房虽然高,但他们失败了。” 这不就是典型的“老男人”式嘴脸吗? 你明明没有成绩,却要靠贬低别人来给自己壮胆。 你不觉得可笑吗? 再说娄烨,《苏州河》《推拿》《颐和园》,每一部电影都试图用一种“异化”的角度看待中国现实。 镜头是晃的,声音是嘈杂的,台词是断裂的,整个叙事是散的。 这种风格有些人觉得高级,其实就是拿“混乱”包装“贫乏”。 尤其是《颐和园》,明知道题材敏感还非要拍,拍完了还非要参展,参展了还被禁,禁了之后又四处诉苦说“创作自由受到打压”。 你不禁要问:你到底是拍电影,还是借电影搞政治? 当你在创作中夹带太多立场,电影自然会变味。 这些人嘴上讲“表达自由”,骨子里是想拿“边缘叙事”洗白对体制的不满。 他们最感兴趣的不是故事是不是好看,而是这个故事能不能打动国外那批“吃人血馒头”的观众。 这种电影不是不能拍,但不能拿它当“代表作”。 你把这当代表作,再拿去和张艺谋的《活着》比,比的不是艺术手法,是创作动机。 《活着》也是苦,但那是人和命运的较量,看的时候你想哭;而《小武》是苦,看完你只想走。 差别就在这儿。 管虎呢? 当年拍《斗牛》还能看出点情怀,《老炮儿》开始味儿就变了,到了《东极岛》完全成了四不像。 明明是战争片,整出来的调性像偶像剧。 一边硬塞渔民情怀、一边又生搬硬套“军事大国”的镜头语言,还非要找一群明星来撑流量,结果反倒什么都不沾。 他不是真不懂观众想看什么,是看不起观众想看的。 他觉得你想看热血,那我就给你一锅“慢炖海战”;你想看主旋律,那我就给你一个“渔民爱国”。 但看完之后你就会觉得,这不是拍给你看的,是导演自己在给自己演讲,演的过程顺便骗你票钱。 这就是所谓的“屁股歪”。 他们不爱这个国家,也不爱这片土地,他们爱的是“我作为一个知识分子,要站在时代的反面”。 他们看不得中国的热闹,热闹就俗;他们听不得百姓的欢笑,欢笑就浅薄。 他们自诩是清醒者,是现实的批判者,是孤独的理想主义者。 可惜他们连电影都拍不好,说到底只是一群学艺不精还自恋过度的人。 你说他们有才华吗? 有。 读书时代每一个都是拍毕业作品能得一等奖的水平,基本功比现在那些流量导演确实强。 可问题是,这几十年,他们把这点才华用来干嘛了? 不是打磨剧本,不是研究观众,而是琢磨怎么在一个看不见的“西方艺术品味”面前打动人家。 他们根本就没站在国内观众这边。 而新一代导演,比如邵艺辉、饺子、大鹏、申奥,他们不是没有立场,而是知道表达需要被“听到”,而不是“自言自语”。 他们拍的是普通人、普通事,但拍得鲜活、真切、有情绪、有张力。 电影不是一门高高在上的艺术,是一种沟通方式,是一场情绪交换。 这些年轻导演明白得很清楚。 所以你看,《南京照相馆》能过20亿票房,《哪吒之魔童闹海》能成全民狂欢,《缝纫机乐队》《保你平安》能在主旋律和喜剧之间找到平衡。 这些不是奇迹,是导演知道“你到底为谁拍”。 而第六代导演呢? 一开始靠反叛赢得注意,后来靠受限博得同情,现在靠回忆吃老本。 他们不敢拍商业片,因为不懂;不想拍现实主义,因为怕不高级;硬要拍,就拍出一个四不像的《东极岛》,然后口碑扑街、票房崩盘。 张艺谋都七十多了,还在跟时代赛跑,他们五十不到,就已经退化成“电影怨种”,天天在微博上发牢骚、接受访谈说“市场变了”、“观众肤浅了”,却从不说“是我落后了”。 他们自己抛弃了观众,却反过来怪观众不理解自己,这不是屁股歪,是什么? 拍电影不是搞自闭行为艺术,也不是去西方跪着要奖杯。 一个导演连自己的观众都看不起,你让人家怎么看得起你? 时代不会偏心,市场也不长眼,但观众心里有杆秤:你拍得好,我掏钱;你拍得烂,还端着,我转身走人。 这就是现实,谁都得认。 第六代导演,不是被市场淘汰的,是自己走着走着,走偏了。 等他们想转身回来时,发现观众早就换了一代了。 你不懂新观众,观众也不记得你。 这才是真正的失联。 拍电影的姿势错了,可以改;屁股歪了,再怎么拍,都会变味。 不是我们不给机会,是你自己不站在我们这边。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

一,导演并不是一个门槛很高的工作。 玩赛车的韩寒能做导演,写小说的郭敬明能做导演,讲笑话的贾玲能做导演,稍微有点出息的演员也都想着做导演。 如此泥沙俱下,你说导演的门槛能有多高? 当今社会的生产力已经高度发展了,工业化渗透到方方面面。 可以改编成剧本的小说多得是,手机普及后会玩摄影的多得是,音乐、特效、发行,只要你出得起钱,全都有大量现成的班子供你挑选。 在这样的大背景下,电影对导演专业水平的要求,其实被极大地弱化了。 以前那种门户森严、师傅手把手教徒弟的传统导演培养模式,已经不适合现代社会发展了。 这和那些父死子继的手工作坊、“工匠精神”,被工业化、专业化、模块化快速取代,是同样的道理。 二,导演现在最主要的工作,是拉投资,是抓社会情绪,是组织协调团队。 只要你能拉到投资,抓准社会情绪,把团队组织起来,即便导演本身不会拍电影,依旧能拍出赚钱的爆款。 典型例子就是吴京的战狼系列,贾玲的你好李焕英,韩寒的几部电影,以及申奥的《孤注一掷》。 用专业眼光看,这些电影都没有太大的优点,可就是社会情绪抓的准,最终成了赚钱的爆款。 所谓的第六代导演,恰恰就处于老作坊培养方式,向流水线培养方式转型的尴尬期。 一方面,第六代接受的是传统导演培养教育,始终认为导演就是剧组的王,啥事都要严格控制完全掌握,可他们的水平又无法做到与时俱进; 另一方面,第六代又对那些半路出家的新锐导演心存鄙夷,认为他们都是没有接受过科班培训的浮萍,水平差,没有艺术追求。 两相夹击之下,第六代既没有高超水平,又不能迎合社会情绪,还高高在上孤芳自赏,自然就失去了市场的主导权。 商人王晶就对这个现实看得非常清楚,最近他就在采访中公开说过: 导演其实是一个门槛很低的工作,只要你稍微有一点功底,稍微有一点学习精神,在片场待上一两个月,就可以独立做导演。 至于做出来的作品好不好,受不受市场认可,那就是另一回事了。 王晶也坦言,香港导演的整体水平肯定是优秀的,技术并不比内地第几代差,比那些半路出家的新锐导演更是高到不知哪里去了。 可香港导演就是拍不出票房几十亿的大爆款,不管再怎么努力也拍不出来,即便是成龙也不行。 这里面最核心的原因,就是香港导演没有经历过内地的完整教育,没有和内地共同成长,始终无法找到内地社会情绪的共鸣点。 没有社会共鸣,即便你导演水平再高,那也是空中楼阁,成不了大爆款。 第六代倒是与内地共同成长了,可他们的老架子又始终放不下来,不愿意迎合社会的普遍情绪,自然就显得非常尴尬。 时代洪流滚滚向前,大浪淘沙,几个所谓的第六代导演被历史所淘汰,这不仅不是坏事,反而还是好事。 中国电影真正的进步,就要从淘汰这些水货导演开始。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

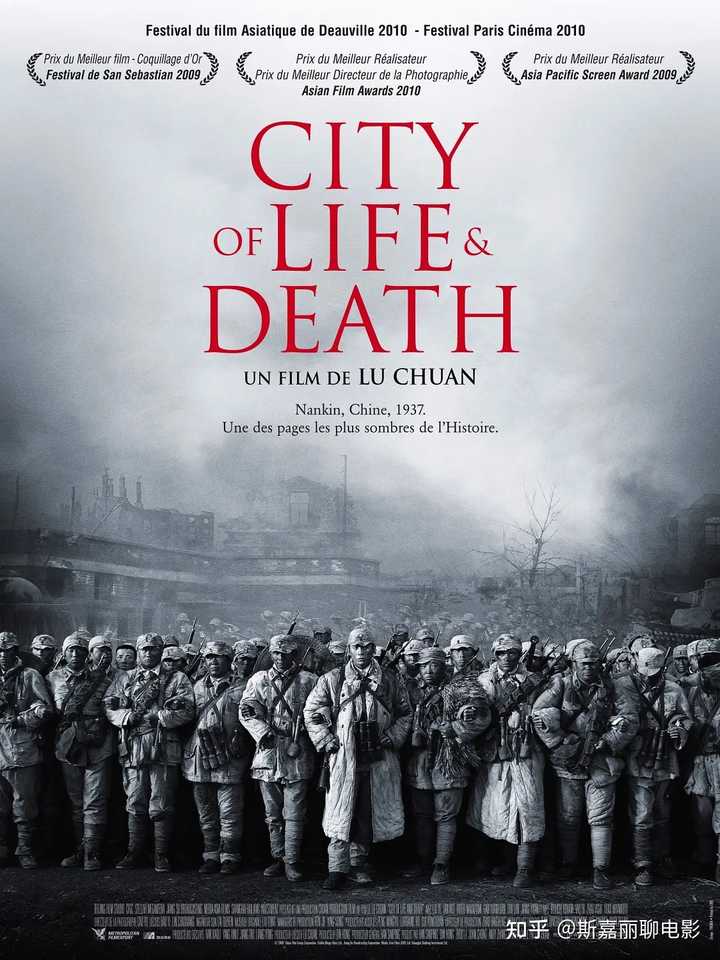

恰逢第六代导演管虎的《东极岛》扑街,这个问题就变得特别有意思。 当我们把镜头对准第六代导演时,会发现,哎呀,这个问题真的问得太对了。 你看,贾樟柯、王小帅、娄烨、管虎、陆川、王全安等这些导演,不正是这种情况吗? 你分不清他们是因为过度追求国外电影奖,导致自己的作品脱离中国观众的主流审美,还是因为他们无法满足中国观众的主流审美,于是剑走偏锋,去迎合国外电影节定制的需求。 你看看他们之前的第五代导演,张艺谋,陈凯歌,冯小刚等,大家都被市场或多或少地喜欢过,都对票房做过或多或少的贡献。 他们被批评过,但是也主流过,并且现在还企图继续站在票房C位上不愿意走。 1 他们身上充满了时代的局限性 其实了解他们的心态,从年代上就能一览无遗。 第六代导演是80年代的毕业生,恰逢改革开放,在突然打开世界的大门那一刻,冲击太大,一时没有回过神来,有一种有奶便是娘的错觉。 这种感受进一步,就是崇洋媚外,所以,第六代导演总是觉得得到国际认可,拿到国外的奖项就是人生巅峰,然后,再从出口转内销,中国观众一定会跪着看他们的电影。 这个时候《南京!南京》和《东极岛》简直就是最明显的例子。 |

|

|

一部展示日本人的威严,一部展示英国人的军纪严明。 |

|

|

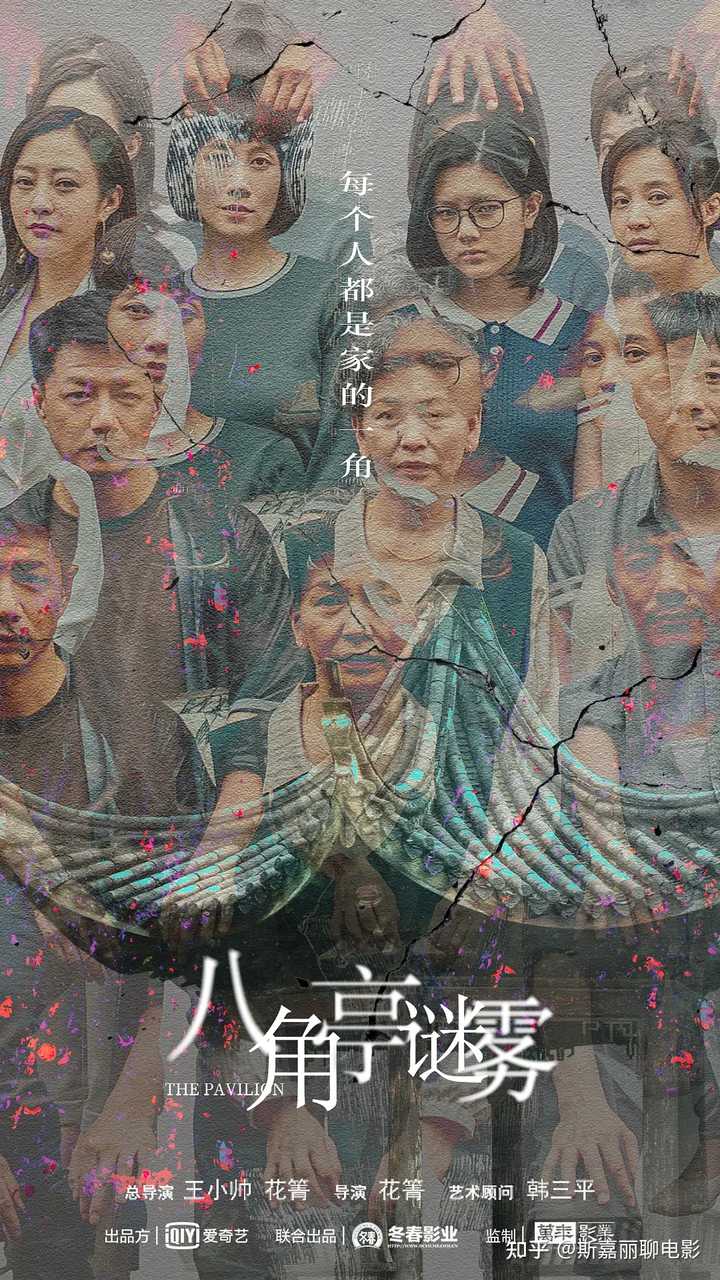

他们以为这是带中国观众看世界,殊不知中国观众的世界观早就革新了。 说穿了,他们始终没有从青年时代走出来,一直以为世界还是他们大学时代看到的世界,中国还是当年他们大学时代看到的中国。 也就是说,他们对中国本土的认识,一直停留在80年代。 2 他们也有时代的良心 但是,你不能因此说他们没有良心。 他们关注社会边缘群体,很少在电影里唱赞歌,一般都是批判。 我们经常说韩剧很敢拍,我们都拍不了。 其实不是的,第六代导演很多电影都很大胆,只是你不爱看罢了。 因为他们即便是批判,你看起来也是特别拧巴。 也就是说,他们的批判方式让观众无法共鸣,似乎他们所看到的黑暗,已经随着时间的洪流冲淡,他们看到的历史的缝隙,已经稍纵即逝。 比如我看贾樟柯的电影《山河故人》、《江湖儿女》,每次能get到他想要带我们看某个群体的生不逢时,但是,又触及得比较拧巴,每次都让我有点尴尬,觉得触摸到了什么但是又有点虚空,总之,却无法震撼。 他们也追求手提摄影机的生活感,追求艺术技巧在电影里的呈现,就连王小帅拍个通俗悬疑《八角亭迷雾》,也要让人不明不白烂尾收场。 |

|

|

看起来,导演很追求构图,追求人物的表现力,但是他牺牲了最简单的一个完整的,经得起逻辑推敲的故事,这无法让主流观众满足最基本的观剧追求时,他所谓的国际大导演的叙事,就根本没人关心。 在娱乐性上,他们满足不了大众的需求,但是在艺术性上,他们又得不到大众的膜拜。 如果一两个导演这样,是他们自己拧巴,但是一代导演都是这样,必然是跟成长的时代有关。 也就是说,他们得到今天的结果,是时代和他们自己共同的选择。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

无论世界怎么变化,每个国家的社会主流价值观永远都是真善美,都必须正。 有了这个大前提,再来看第六代的贾樟柯、王小帅、管虎、娄烨、陆川、宁浩等人。 张元本是第六代最早的领军人,也扛起了独立电影的大旗,自己的电影也别具一格,但他自己作死,思想又歪,所以现在已经不可能再接触电影了。 |

|

|

余下的他们。 一开始的题材都是聚焦边缘人群和社会转型时期的个体困境,风格以纪实为主,当他们以此为创作灵感的时候就注定了他们不可能走向主流。 《小武》讲小偷,《站台》讲自己,《上车,走吧》讲农民工进城务工,《寻枪》讲丢枪、寻枪、疯了,《香火》讲和尚骗钱。 娄烨就不用过多赘述了,他的哪一部片子能上得了正经台面,不是刻意拍敏感历史事件,就是专门针对敏感题材,让墙内感觉“好敢说”,让墙外感觉“他被压迫的不敢说。” |

|

|

这些类型的电影,别说内地了,哪都行不通。 以喜剧和警匪为主的香港不会流行,被好莱坞统治的台湾不会流行,哪怕素来号称什么都敢拍的韩国也不会流行。 日本更别提了,他们更喜欢《那山那人那狗》这种治愈型的影片。 |

|

|

再说好莱坞,打开世界影史榜一看便知,基本就是他们的天下。 不是卡梅隆就是漫威,要么就是迪士尼动画,亦或是星球大战、壮志凌云、侏罗纪世界,根本看不到第六代拍的这些题材。 你可以指出美国哪里不好,民众有哪些不满,甚至阴阳总统,但不能不爱国,美国电影的逻辑就是这样,不允许片中有歪辟谷的反美情节。 |

|

|

其实,第六代中也有三人走向了主流,陆川、管虎、宁浩。 宁浩在《绿草地》之后就开始执导商业片,一手建立的导演扶持计划也培养了大量现今中国电影的中流砥柱,但他自己却越来越不如当年了,算是第六代主流第一人,但也无计可施。 陆川也很快转型,奈何自己能力不济,《南京南京》又蠢又歪,此后的《王的盛宴》《九层妖塔》《749局》烂到令人发指,主流给了他机会,但他自己不争气。 管虎比他们好运,《杀生》票房失败,转向商业片,还接到了《金刚川》《八佰》《东极岛》这种更能代表主流的主旋律,结果呢?夹带私货,虚无主义,胡编乱造,自然被淘汰。 |

|

|

其他第六代是不想走向主流吗?当然不是,谁会跟钱过不去。 毕竟不是每一个第六代都能跟贾樟柯一样可以办电影节,搞教育、发行赚大钱,以至于连电影都不用拍了,这玩意儿不如这些来钱快。 |

|

|

可商业片是需要技法,需要明星,需要票房的。 爆炸贝可能叙事简单,但视效拉满,张艺谋也许讲故事不行,但摄影、色彩无敌,诺兰被人吐槽,但碎片化的叙事方式还是能唬住人,也利于精讲,姜文醋饺子那一套审美疲劳,可也能养活万字解析。 他们的片子也许故事不行,但片中的演员是美的,《红高粱》的巩俐,《我的父亲母亲》的章子怡,《妖猫传》的刘昊然,《邪不压正》的许晴,这就能吸引到演员加盟,资本投资,有时候还能去一趟欧三和奥斯卡,运气好还能拿个奖回来。 |

|

|

再看第六代,抄dogma95的手持摄影,实景拍摄,素人演员。 光靠这三点在商业片领域可是玩不转,商业片必须严格的流程化,宣发、制作、拍摄、后期、统筹,精细到每一步。 有时为了招商引资,明星演员是必须的,商业片不赚钱那就是白搭,但第六代俨然操盘不了大投资、大制作,固守作者性又是商业片的大忌,第六代引以为傲的东西也没了。 |

|

|

此外,翻看中国影史榜,票房高的片子无外乎喜剧、动作、家与国,换句话说,必须得有原创一个广而告之的故事的能力。 可第六代从出道到现在一直是路径依赖,边缘群体,变革人群,新旧时代,这都是现成的故事,不怎么需要加工加料,只要写实拍出来,大体上就成了。 但商业片得是陈思诚这种以市场和观众为主导的思想,做随大势的导演,把电影当商品,文艺创作只是时代的注脚,而不是自诩为艺术家,高高在上。 |

|

|

且不要求他们能像陈思诚一样有高票房。 就说另一点,他们能像陈凯歌一样把画面拍美吗?不能,他们能像张艺谋一样掌控大场面吗?不行,再怎么嘲第五代,人家至少有技法。 而第六代,妥妥的吃时代红利,商业片视效这一块都做不成,原创故事又力不从心,明星也没有,那观众花钱去看什么? |

|

|

何况第六代现在连拿奖的优势也没了,怎么走向主流。 主流是需要人,但主流也不是什么人都需要,观众是想看到人才的推陈出新,但也不是什么歪瓜裂枣都看。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

一直很好奇一个事儿,“导演”这个职业存在岗位继承一说么?为啥还分代呢?没听说过第一代农民,第二代工人,第三代程序员啊也。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

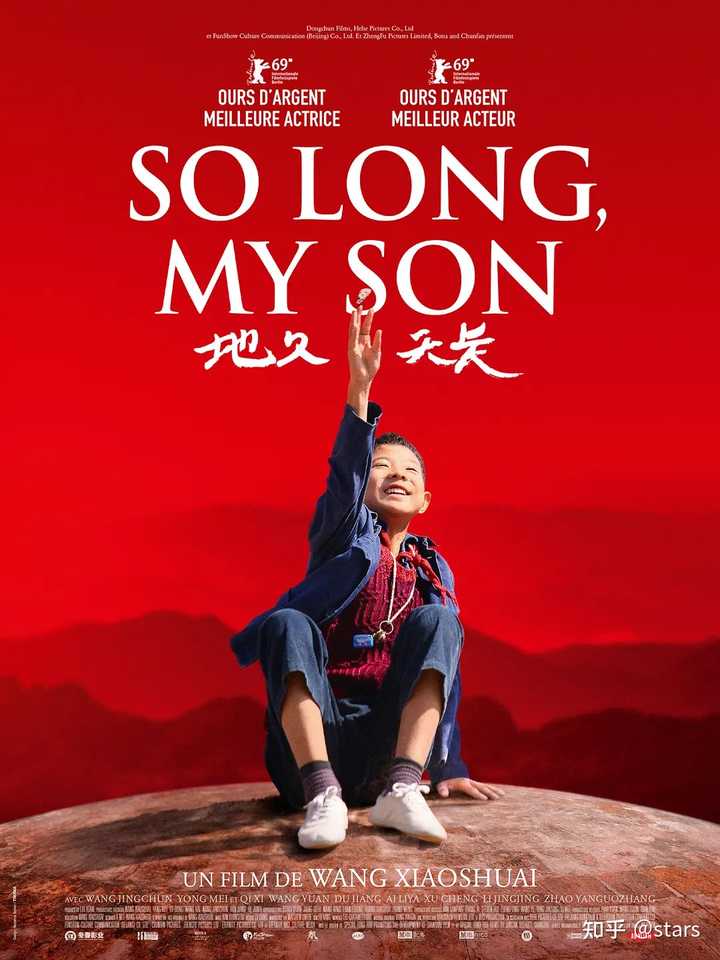

“第六代导演”是中国电影界的一个代际称谓,指20世纪90年代后从北京电影学院、中央戏剧学院等院校毕业,以独特视角关注现实、风格更具个人化和纪实性的一批导演, 其核心代表人物包括: 贾樟柯(代表作《站台》《山河故人》) 王小帅(代表作《十七岁的单车》《地久天长》) 娄烨(代表作《苏州河》《推拿》 张元(代表作《东宫西宫》《过年回家》) 管虎(代表作《斗牛》《老炮儿》) 王全安(代表作《图雅的婚事》《白鹿原》) 这是直答给我搜出来的答案。 里面的这几位导演,可能我最熟悉的顺序就是娄烨、贾樟柯、王小帅、管虎、张元、王全安。 我熟悉他们是因为他们当中有几位在2000-2010年左右经常带着他们的作品,参赛欧洲“三大”电影节。 那个时候,电影频道为了扶持他们,经常会放映他们的代表作。作为一个喜欢电影的观众,总会在不经意间转台看到他们的作品。 他们的作品聚焦的故事都是比较“社会边缘人”,追求“真实感”,很多用手持摄像机拍摄的镜头,就像一部“伪纪录片”的记录手法叙事。 说实在的,现在只要去过上海,在“外白渡桥”走一圈,感受一下“苏州河”的气息。很难从现在感受到的氛围跟电影《苏州河》产生一丢丢共鸣。 但是,我在千禧年作为一个儿童去上海探亲,路过苏州河的时候,苏州河分明又是长成电影那个样子。 两个都是真实的上海,他们用“视听”语言记录的那个时代来得太快,去得也太快。作为电影人,他们确实是很敏感地感知到时代的“剧变”。他们的现代先锋性都很强,但是拍完可能时代已经进入下一个迷惘期,出现新的问题。 从古到今,人类都没有经历过这20年间的高速发展。他们的感受明明就是“今天”的,一年以后恍如n年前。 这种变化对于他们来讲,是很不适应的,也是迷惘的。要知道,能进教科书的教学内容,一定是要经过时间检阅,成为知识体系的。 知识体系扎实,但是不一定有用。出来工作以后还是要继续学习的。 虽然,我没上过电影学院,但是各行各业都一样的。我是在他们20年+后念大学,一样要读比我爷爷的爷爷年纪还要大的亚当斯密、马克思……一堆古典经济学理论,就是没有当下最新的应用科学。 当他们毕业的时候,谁又那么懂那个时代的商业电影如何操作?估计,大多数人都会按照读书时期,接触到的知识去拍摄他们的作品。 对比他们的成熟作品,其实从他们的早期作品都会看到那些无法隐藏的迷惘。 导演用昨天的感受,面对今天的观众,这套真的ok吗?不止是他们,其实各行各业都一样。95后能直接自行开发ai办公的有多少?大多数只是“嘴炮”罢了。但是我见过70后写ATL(A Tensor Language)很厉害的中年人。 这个时代就是如此“割裂”。 观众会看到《苏州河》里牡丹一次次地追问:“你还会来找我吗”? 在这里补一些解读,电影《苏州河》之所以经典,其实内核跟《涛声依旧》那句“这一张旧船票,能否登上你的客船”?是高度一致的。 读“旧书的人”,还能不能登上滚滚向前的时代列车。 念旧情,重情义的人还能不能找到同伴一起走向新世纪这个物质大爆发,信息大爆发的大时代。共患难容易,共富贵难。难在有没有被物欲乱了眼,迷了心。 这也是一把比较好用的“钥匙”,基本上能带大家穿梭他们的电影世界。 市面上缺乏专门针对他们这些影片的专业电影讲解,其实很可惜。现代艺术的科普太少是一种遗憾。 大家都把毕加索当做抽象的代名词用来“玩梗”,而忽略现代语言里,“符号学”是很重要的一环。 |

|

|

|

|

|

《三峡好人》里小马哥:“现在的社会不适合我们了,因为我们太怀旧了。” |

|

|

|

|

|

《老炮》里六爷强调了一次又一次的“这规矩,懂吗?”这是他们旧时代的“人情世故”,大家伙要尊重。 |

|

|

其实,细心观察他们的作品都有一种“昨日之日不可留”的“怀旧”情怀。今天要干啥的迷惘。 他们的代表作,基本上都是“现实主义”的作品。无论拍出来的“成色”如何,批判性如何。我认为他们最起码读书的时候是用功的。看得出,导演们有过努力去思考,去记录那个他曾经经历过的时代。 至少看完他们的代表作,我很难讲一句“浪费我三个小时”这种话。 哪怕是第五代导演,在新千年以后基本上也没几部现实主义的作品。 当第六代导演曾经在努力向时代追问的时候,第五代拍的是《英雄》、《无极》、《夜宴》、《满城尽带黄金甲》……这些超级商业大片。 现在让第五代导演再拍“现实主义”题材,也就那样吧。《一秒间》又不是没有上映,对比《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》我觉得大家心里明白。 第六代导演在毕业开始就已经经历“学院派”与“市场经济为主导”的电影市场双面夹击。“当局者迷”一直都困扰着他们,直到今天。 但是,想赢回市场的尊重,只能靠真诚。 想要赚一笔退休养老金,明显不能像前辈们一样靠“署名”,就能赚真金白银。 商业电影要赚钱,导演也要给足够的诚意。市场化不等于“幼稚化”,不是放弃现实主义就能立刻赚到钱。 这道题对于各行各业,都不是非此即彼的简单取舍。 《东极岛》我也去看了,但是没写过一篇回答。 因为这部电影整体来说对我的观感就是“四不像”。没有管虎明目张胆的“怀旧”、坚持做自己的高调,也没有做商业电影的所谓“卖点”。 观众想看的“海战”,导演:“给”。观众想看流量明星,导演:“安排”。观众想看的“爽文情节”,导演:“好的,超级渔民包爽。” 把以上元素打包成一个故事,其他项目经理做得到。导演想当然觉得他也可以复制。 整个故事都很不真诚,一度虚伪“造作”得让我很无语。 特别是我看到渔民阿哥忽然又觉得“战俘”可以再努力抢救一下的时候。人命关天的事,就那么草率?非要等你弟挂了,阿哥才学会人间大爱吗????经典偶像剧桥段,但是现在他们都不用咧~ 导演是否被市场抛弃跟代数无关系,跟做事情是否真诚,用不用脑子有关系。 第六代导演其实基本功都很扎实,曾经拍电影切问题的角度也很具有“人文思辨”。 只是,在行业周期快速迭代的当下,真的不能靠一种“题材”,一种“套路”就吃尽市场份额。 不断创新无论在哪一个行业都是一把万能钥匙。 但是,“创新饭”太难吃,堆元素就显得太舒服。大家都会有所取舍,只是岁月不饶人。 |

|

这一代导演根本不走市场,就不可能成为市场主流了。 因为这一代导演正赶上中国电影市场众所周知的一段的黑暗期,也就是90年代电视剧抢了电影人饭碗的时候。电影频道就是那个时候设立的,为了让电影人有口饭吃。 这一代导演是心理落差最大的。第六代导演入行学习的80年代,正是中国电影的一段黄金期,他们学成出来之后,已经是90年代的萧条时期了,就像现在的土木老哥一样。 所以这一代导演为了混口饭吃,只能送到国际大影展上面挣奖金。而90年代正是欧洲黄金时代,自由主义大行其道摧枯拉朽,欧洲各种艺术基金大搞文化工程,各种大奖的奖金特别舍得给,这一代导演自然就有奶便是娘。再加上他们本来心理落差就大,拍出来自然有股味儿。 这一代导演根本不走市场,因为这一代华语电影根本没有市场,电影院都倒闭了七七八八,靠着好莱坞撑门面。这时候是好莱坞的黄金时代,本土电影在好莱坞的冲击之下更没活路,内忧外患。 当时的电影人根本不用考虑过审,因为国内规定过审之前不能参展否则不给过,然而那时候的导演都知道国内没人看电影,必须去海外参展,去海外参展自然没法在国内过审,正好国内也没人看不在乎,索性干脆不考虑了,完全面向欧洲评委拍。 (直到现在都有这个规定,所以现在经常有电影为了等过审推迟参展,时代不一样了) 后来国内房地产兴起救了电影业,逛商场重新激发了看电影的需求,商场引入了新一代的数字多厅电影院,再后来有了3D、IMAX,让电影重新有了电视上看不到的体验,商业片进入了起死回生的新时代。 但是新时代已经没有第六代导演的船,第六代导演们此时发现自己已经不会在国内市场拍片了,还是得回欧洲向评委们要饭。评委们对要饭的也没好话,“娄烨他根本拍不好,只不过他对欧洲有些价值” 不过贾樟柯是个例外,他是最成功的第六代,真能用自己在艺术发行圈的人脉挣到钱,还能办平遥国际电影展,足可说明他的圈内地位。老贾是个聪明人,也因此被文青骂是伪文艺。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

没别的他们不配洋的没学会土的还看不起十足的半瓶子醋 |

|

我怎么感觉他们是在追赶前辈呢? 固然第六代导演喜欢关注边缘群体,喜欢非主流叙事,骨子里也比较媚外,但或许还包含另一个因素 那就是追赶或超越第五代导演 一个显著的特点就是第六代导演都喜欢拿自己作品去国外电影节参展,并争取获奖 |

|

|

甚至已经到了一种偏执的程度,有点魔怔了,有些导演更是拿着境外资助拍摄迎合西方的电影(比如娄烨) 本质肯定是希望得到西方的认可,但内心也渴望获得一个专业电影节奖项证明自己,并以此为殊荣 我们都知道第五代导演或多或少都有在欧洲三大电影节里拿过奖,尤以张艺谋最为代表,几乎囊括了国外所有主流大奖,其作品《英雄》甚至提名过第75届奥斯卡金像奖最佳外语片,可谓是华语片最高荣誉了 |

|

|

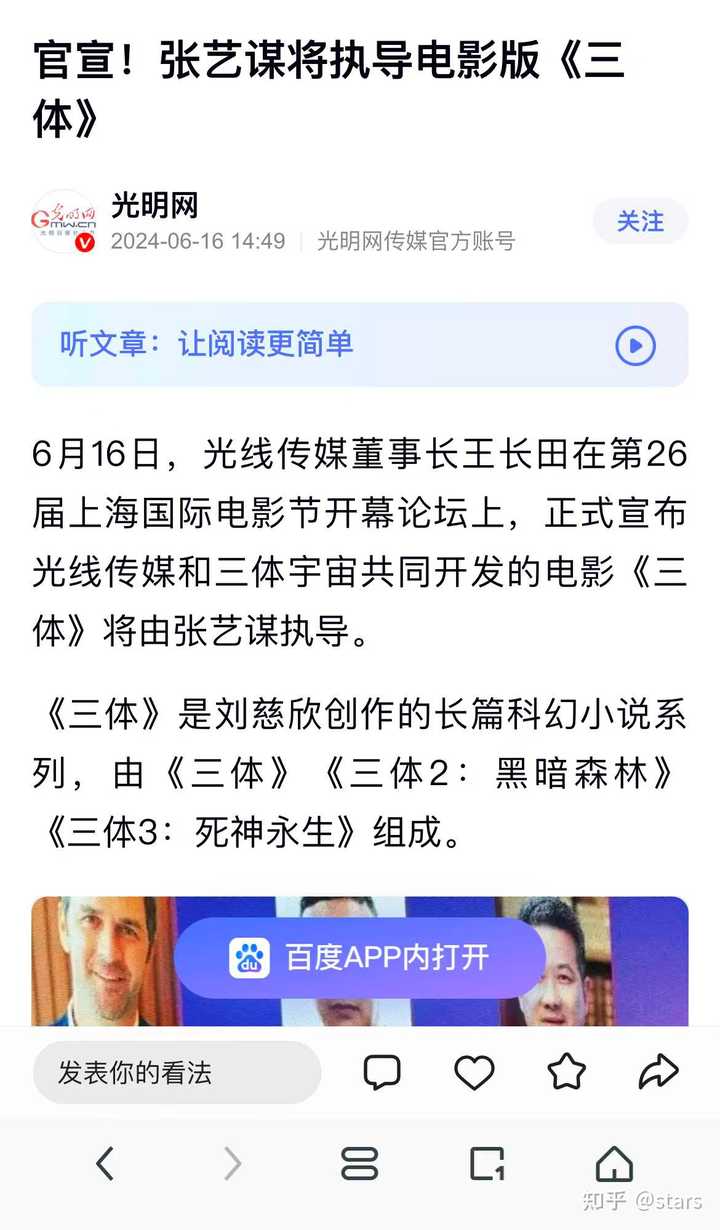

百度百科主要成就 也正因如此,他们的能力可以被国外专业电影人认可,走红毯也能收获鲜花和掌声,更能获得西方世界的尊重,真正意义上的靠实力说话 他们也会关注边缘世界,刻画时代伤痕,但在批判的同时也会寻求变革,说白了,批判不是目的,而是更希望能变好,本质上还是和国家命运联系在一起的 这也是和第六代导演有着显著区别 有了荣誉,有了奖项,自然就没什么在乎的了,拍一些以前从未尝试的题材,玩一些以前从未接触的技术,就成了他们的目标,这里面还是以张艺谋最为活跃 |

|

|

而作为接棒的下一代导演,看到前一代导演们都有各自牛逼的代表作,都能拿奖拿到手软,也都可以获得海外尊重,肯定羡慕嫉妒,再看看自己,同样是导演,同样是中国电影领军人物,咋就做不到呢? 于是,拿奖成了他们毕生的追求,获得西方认可成了他们的心魔,为此不惜牺牲自己灵魂,内心世界追随西方脚步,甚至达到讨好和跪舔的程度 但土就是土,永远无法巴结到根上,还会成为被利用的工具 但他们甘愿如此,只要能拿奖,只要荣誉加身,只要赶超第五代导演,这些都是无所谓的 所以他们为什么没法成为市场主流,根源就在这 |

|

我们先看一下第六代导演的划分标准是什么: 与第五代导演(张艺谋、陈凯歌、冯小刚等)的宏大历史叙事、家国情怀形成鲜明差异,第六代导演的核心成员多出生于 1960 年代末至 1970 年代初,成长于改革开放后的社会转型期,主要毕业于北京电影学院导演系 1987 级、1988 级(被称为 “第六代黄埔军校”),代表性人物包括贾樟柯、王小帅、娄烨、管虎、张元、王全安、李杨、路学长等。 他们的成长轨迹中没有强烈的 “历史创伤”,反而更熟悉 1990 年代后 “市场化、城市化、个体化” 的社会变迁 —— 国企改制、农民工进城、城市化扩张、青年精神迷茫,这些 “身边的现实” 成为他们创作的核心土壤,也决定了其作品 “关注个体、远离宏大” 的基调。 他们的早期作品因聚焦边缘人群、直面社会现实、风格尖锐克制,难以通过官方审查进入主流院线,因此多以 “独立电影”“地下电影” 的形式在国际电影节展映(如威尼斯、戛纳、柏林),成为其获得关注的起点。 例如:张元 1993 年的《北京杂种》(聚焦摇滚青年、艺术家的迷茫)、王小帅 1994 年的《冬春的日子》(讲述北漂画家的生存困境)、贾樟柯 1998 年的《小武》(记录小镇小偷的卑微人生),均因未通过审查先赴海外参展,被贴上 “地下导演” 标签。这种 “非官方” 的创作起点,也塑造了他们 “拒绝迎合、坚持作者表达” 的创作态度。 如果说第五代导演擅长用 “历史符号”(如《红高粱》的高粱地、《黄土地》的黄土高原)讲述民族叙事,第六代则始终将镜头对准“被宏大叙事忽略的个体”。 第六代导演的美学风格高度统一,且带有强烈的 “作者印记”(即每位导演的作品都有辨识度极高的个人风格),多采用实景拍摄、非职业演员(早期)、方言对白,拒绝华丽的镜头语言与特效,追求 “像生活本身一样” 的真实感。 例如《盲井》用手持镜头拍摄煤矿井下的黑暗与压抑,《小武》中大量跟随主角的长镜头,让观众 “沉浸式” 感受小镇生活。 极少使用配乐烘托情绪,避免人物直白的情感爆发,而是通过 “留白” 让情感自然流露。如《三峡好人》中主角眺望拆迁中的奉节县城,镜头静止数秒,无需台词便传递出失落与茫然。 每位导演都有固定的 “创作母题”—— 贾樟柯始终关注 “县城与故乡”“时代变迁中的个体”,娄烨擅长捕捉 “都市青年的情感与焦虑”,管虎聚焦 “底层人物的粗粝生命力”(如《斗牛》《杀生》),这种重复让他们的作品形成 “系列化” 的作者表达。 从上面对第六代导演的总结,我们就能窥见,为什么第六代导演没能成为市场主流? 因为这些科班出身的导演,一方面得不到国家的认可(他们不拍为国为党歌功颂德的东西),另一方面也得不到主流观众的认可(如今的社会娱乐才是主流,他们关注的主题过于边缘、过于阴暗,作品不讨喜)。 但他们又是科班出身,又觉得自己高昂的头颅不能向任何一方低下,他们是有艺术抱负、是俯视观众的人,他们很难放下自己心里的架子,真正去拥抱市场,去拥抱观众,去取悦观众,去服务观众。 而一些非科班出身的导演,他们就非常灵活,他们知道大众喜欢看的是什么,他们本来就是出身草根,他们更能理解现在的观众,成为市场主流,也就无可厚非了。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

那段时间中国电影的一个黑暗时期 以前电影是国企那一套,批下了经费,拍就是了 当这一套不搞了,因为不是不计较盈亏的时代 但是吧,市场又还没有起来,整个市场很小 多数从业人将就着熬,过一天是一天,能拍就拍,拍不了干点别的 还有的少数人,发现了一个路子 拍那种能去国外拿奖,然后卖版权,是一条赚钱的路子 哪怕就是卖个几万欧,也是一笔不错的收入啊 拿了奖,有钱,而且下一步电影也会有人投资了 别说的这群人是为了艺术 这群人是最市侩,最商业的 只是老话说得好,君以此兴,必以此亡 有些片子拍多了,让外国人赢的创作思路就成为了一种刻印 无法彻底摆脱了 现在这个时代,中国人只想看中国人赢 好的,他们也来拍让中国人赢的片子 但拍着拍着,就让外国人赢了 这可就让人不爽了 |

|

因为文艺工作者要有文化! |

|

从出道就把城市拍的像乡里,到如今还是这种风格,谁爱看谁看…. 导演技术我不懂,随你们吹,但是审美与三观,真没第五代导演有水平. 人家第五代导演只是年纪大还真没脱离群众,而他们这些第六代着实让人看不懂,就自己玩呗,不过现在好像自己玩也玩不出去了….. |

|

因为他们要能力没能力要立场没立场要学问没学问要文化没文化 属于典型的四无新人 |

|

第五第六代应该说是慕洋的思想钢印最深的两批人 但第五代好歹还是半红半白,那第六代可以说是只白不红或者是明红暗白了 可惜随着国家越来越富强享受时代福利的人越来越多,红才是主流,自然就让第六代没了市场 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |