| |

|

| 阅读网 -> 影视娱乐 -> 电视剧《外来媳妇本地郎》为什么能风靡广东? -> 正文阅读 |

|

|

[影视娱乐]电视剧《外来媳妇本地郎》为什么能风靡广东? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

好像是2000年开拍的吧?一下子风靡整个广东,记得以前周末傍晚什么都不干,就等着看外剧。一晃过去14年了,不知道谁还记得刘涛当年还是三嫂,康伯一头油得… |

|

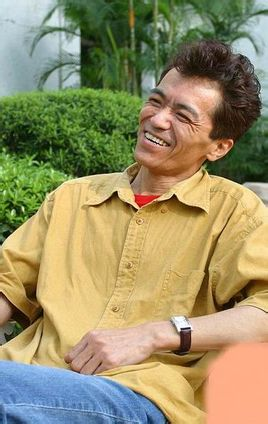

这部戏说成功可以说是在2006年之前,为什么,因为2006年的6月这部戏的核心演员郭昶因为胃癌离世,最地道最市井最高人气最像广州人的二佬康祈宗的离开令这部戏遭受的打击不亚于广岛长崎的原爆。郭昶之于《外来媳妇本地郎》就如黄家驹之于Beyond一样是整部戏的灵魂核心人物。 《外》剧的初衷就是要通过市井地道的广州文化和外人员所带来的全国各地的文化在康家这个老广家庭——老西关的老屋里发生的一系列摩擦、碰撞、冲突、融合来反映广州在改革开放大潮十多年二十年之间市民街坊的生活和各种变化。该剧犹如一幅市井百态图般活灵活现地呈现了各色小人物的各样面孔,从而体现了广州文化的多样性和包容性,所以有外来媳妇和本地郎两词在剧名里面,也体现了整部剧统一对立的中心思想。 其中最能接广州地气演员就是郭昶这个角色——二佬康祈宗,他是一个40+的个体户,做建材生意,精明、干练、斤斤计较、爱占便宜、不肯吃亏、市侩市井,一幅流里流气的样子,典型在80、90年代改革开放的春风中跌摸滚爬过来的广州人,广州人看到他那又瘦又干的“鞋抽”脸就特别觉得亲切。特别他与虎艳芬饰演的苏妙婵组成一对夫妻档更是把整广州夫妻那种“亲夫妻明算账”又爱又恨的关系演得最传神。令人捧腹大笑之余不禁觉得心里暖暖的,因为广州人就是这样、广州夫妻就是这样,我身边的人都是这样。 可惜,郭昶先生英年早逝,他临终之前还是忍痛坚持拍了一年多,直至到吐血倒地坚持不住才被迫停止工作。 所以,题主你说《外来媳妇本地郎》为什么成功,因为他:郭昶。郭昶之后的《外》剧就是狗尾续貂之作,不提也罢。 最后补上一张向郭先生的照片,向广州人都喜爱的二佬康祈宗致敬。 |

|

|

|

|

第一集第一个镜头就为这部剧奠定基调。 康伯买了一袋竹节虾回来,康婶端了一盘刚做好的马蹄糕出来。 康婶问康伯,虾这么贵,你怎么舍得买,康伯回答因为明天他过生日,儿女们请康伯去酒楼吃饭,康伯今天就买点好的给孩子们表示一下。 这个镜头足以说明这是一个有爱大家庭,康伯慈爱,康婶贤惠。孩子们有孝心。 |

|

|

|

|

广东电视剧《外来媳妇本地郎》是我非常喜欢的一部电视剧。 它的核心魅力在于本地文化和外地文化的”冲突“,也就是文化差异!这个文化差异,就是这部剧之所以风靡广东的原因。 可惜的是,现在这个核心魅力已经消失了。 上面有人提到了另外一部风靡广东的电视剧《七十二家房客》,这部电视剧我也挺喜欢看,但是,这部电视剧和2006年以前的《外来媳妇本地郎》是截然不同的两部电视剧。 可以这么说,2006年前的《外来媳妇本地郎》是《外来媳妇本地郎》。 2006年后,《外来媳妇本地郎》失去了它最大特色,成为了现代版《七十二家房客》。 —— 2006年以前,我还能够听到常香兰的普通话、 胡幸子和曾由美的上海话,戴安娜的英语,最重要的是,他们背后代表的外来文化! 注意一点,像是现在的香兰、牛哥和由美虽然也讲河南话和上海话,但是他们代表的是不是外来文化!因为”差异“消失了,所以文化也没有足以体现出来。 《外来媳妇本地郎》最重要的词是什么?”外来“和”本地“的差异! ”外来媳妇“代表的是外来文化,”本地郎“代表的是”本地文化“。 常香兰代表河南文化,胡幸子代表上海文化,戴南娜代表外国文化。 四个媳妇中只有三个媳妇是外来媳妇,苏妙婵不属于“外来媳妇”,她代表的是四个媳妇中的“正宗的广东人”的广东文化。所以很多冲突都是由苏妙婵这个二嫂引发的。 2006年以前的《外来媳妇本地郎》,是河南文化、上海文化、外国文化、其他文化和广东文化之间的文化差异造成冲突! 这个文化差异,正是2006年以前的《外来媳妇本地郎》的最大魅力,而这个文化差异,也正是造成它再也回不去的根本原因。 所谓:成也文化差异,败也文化差异。 —— 本地文化和外来文化冲突的基础是什么?是文化差异! 所以,一开始我们可以看到康家的人很不满外地人的一些习俗、习惯。 举个例子,有一集香兰的表哥来到康家,和康家四兄弟打牌,这个表哥有一个习惯,抽牌的时候会先吐口水、搓牌再抽牌。因为他这个习惯,康家四兄弟非常不满,直接说他这样的习惯很不好,康家四兄弟也碰都不愿意碰一下这副牌,干脆换一副牌。于是,这个表哥吐一下口水他们换一副牌打,吐一下口水换一下牌打,这样接连换了十多副牌。 这就是一个文化差异。 其实现在的人可能不记得了,2008年以前,广东人是非常排斥外地人的,因为外地人很多习惯真的很不好。在公共场所吐口水、光膀子、脱鞋子、大声喧哗、小气、不讲卫生、没礼貌、骗子多、偷井盖、拐卖人口、偷东西、爱贪小便宜。 是不是觉得我在污蔑外地人?很抱歉,这就当时的广东人对于外地人的看法。 当然,也有很多广东人的习惯让外地人看不惯的地方。 归根究底,广东是先富起来的地方,文化水平较高,仓禀足而知礼仪,也比较讲文明懂礼貌。外来人口大多数是制造业流水线上的员工,农民工,人穷,没有养成讲文明懂礼貌的基础和习惯。 河南当然也有爱讲文明的人了,但是这样的人在外来人口占多数还是少数?广东人看到多数河南人都爱偷井盖,自然也认为河南人爱偷井盖了。 正所谓:经济条件决定上层建筑。现在经济好了,现在这种现象也越来越少了。 —— 在2006年以前的《外来媳妇本地郎》,出现很多上面的描述外地人的情况。 所谓的本地文化和外来文化的冲突,有两种方式和结果,一种是求同存异,比如你喜欢吃肉,我喜欢吃素,但是我很不喜欢别人吃素,这是冲突。于是,厨师做菜就做两种,吃素的人吃素,吃肉的人吃肉,你没错,我也没错。 另外一种,是这个文化中的优秀部分战胜那个文化中的劣质部分。比如,上面香兰表哥喜欢吐口水,明显是外来文化的劣质部分,他做错了,所以他改正。最后是外来文化改正这些缺点。 注意一下,在当年,如果你和香兰表哥一样喜欢吐口水的人提意见,说你很不满他这样的习惯,认为这样不文明,他多半不会改正他的缺点,而会说:”你们广东人就是麻烦,我们那里的人都这样做,也没有什么问题。“ 这就是文化冲突的一大特点,有着缺点的人根本不认为他们这些缺点是缺点。很多人在公共场所大声喧哗,也从不认为是错的,因为他们那里的人都这么做。 这部电视剧,本地文化也有展现过劣质的地方,比如孱仔明吸白粉,口水威到处骗人,祝师奶爱八卦到处乱说话。(现在孱仔明不见了,口水威变成一个正直的好人。) 到底有没有倾向性?有没有过多地展现外地文化的劣质部分?我也不记得了。 也许有,也许没有。 不过,你猜猜,广东人在广东人自己的地盘上拍的电视剧,偏向于广东文化,还是外来文化呢? —— 上面讲到冲突的基础是文化差异,现在的《外来媳妇本地郎》已经没有这种东西了。 前些日子,电视剧中,康天麻(那个右我不会打)和COCO男朋友“有银”去了下新疆,见了几个新疆妹子。其实新疆文化也是一个很好的起点,毕竟河南文化、上海文化等文化已经讲得太多了,新疆文化还可以讲很多地方。 但是,我们已经看不到任何的文化差异了。有的只是——和谐相处。 这样一想,就明白到底问题出在哪里了吧? 文化差异必定会贬低这一方或者那一方,起码在这一方的价值体系中,另一方的文化差异是一种”不正确“的行为。 无论最后以何种求同存异的方式和平收场,都必定会在这个过程中展现出文化差异。 但是,文化差异,并不符合“民族团结”。 比方说新疆文化中有宗教文化、新疆人的习俗等,这些都不敢展现出来了。不符合“民族团结。” 再下面的不能说了,我在这里写回答都觉得敏感,更别说拍出来了。 前些天看到有一集,戴安娜的爸爸在写自己的墓志铭,阿祖和康家所有人说了这件事之后,康家的四兄弟和康伯都给自己写了份墓志铭。康伯的墓志铭是一大堆的文言文,大伯的墓志铭是:“辛苦工作、赚钱养家,我终于可以安心地睡在这里了。”然后是其他人的。 看到这里,我也不禁觉得沧海桑田,连康伯这个代表传统文化中最保守的老古董,都给自己写墓志铭。在这么有包容性的环境下,怎么还可能产生任何文化差异和冲突? —— 补充: 由上,《外来媳妇本地郎》最大魅力是文化差异,而文化差异必定违背“民族团结”,最后必定会走向“没有文化差异”。 至于为什么在2006年这部剧就没有了文化差异,我也搞不清楚。 我猜测: 1.之后的剧情,他们遇到了康伯的小妈,去了香港。在此之前,是广东文化这个本土强势文化面对外来文化弱势文化,而出现了香港,广东文化在2006年并不能说比香港文化强势,所以冲突就不好写。 2.可能是一些政策收紧了,2008年,我记得那年整治了很多低俗文化,《外来媳妇本地郎》自然不是低俗文化节目,但是也确实太过关着墨于“文化差异”和“地域差异”了,估计也被上级告诫不要继续往这个方向写了。 3.可能是内部人事调整,导致原本喜欢写文化差异风格的编剧被调走了。 —— 补充: 讲一下《七十二家房客》和《外来媳妇本地郎》的差异。 上面说了,《外来媳妇本地郎》的最大特色就是文化差异。《七十二家房客》也有冲突,但是这个冲突不是基于文化差异。 比如《闲人马大姐》也有冲突,但是这个冲突也不是基于文化差异。 只有基于文化差异的《外来媳妇本地郎》才是它最大魅力,自从康家人开始和COCO、康伯的小妈相遇开始,后面这种文化差异也已经开始消失了。 顺带一提,国内我见过的其他情景室内剧都做不到“文化差异”这个主题,可能是因为别的地方的外地人没有广东这边那么多吧。 《东北一家人》、《广州人家》、《爱情公寓》都不是。 —— 补充: 文化差异之所以能够风靡广东,有两个原因: 1.每个人都能够在这里找到自己的影子。无论你是河南人、上海人还是其他地方的人都可以在这里面找到自己的影子。相比之下,缺乏文化差异的《七十二家房客》就做不到,因为一个非广州文化的人看这部剧会缺乏一种“共鸣感”。就像广东人看《闲人马大姐》和《东北一家人》缺乏共鸣感。 文化差异既包括了广东文化,也包括了外省外市文化。 不过注意,我说的是广东省内的外省外市人,如果一个人从没有来到广东,他可能感受不到文化差异的魅力。 2.广东的时代特色。什么是广东的时代特色?就是大批外省外市人涌入珠三角地区的时代,本地人排斥外地人,文化和习俗的冲突、纠纷、摩擦、包容,尤其是本土文化比外来文化强势的时代特征。 现在是2015年,这一届的高考应届生我听说几乎都是讲普通话的,要知道在这一届之前,“他是讲普通话的”和“他是讲广东话的”是介绍人的方式,这句话有没有歧视意味要看具体情况,不过当时本地人确实不愿意也不屑于讲普通话,会被人看不起和被排斥的。 正因为有歧视和排斥,所以包容和接纳才显得重要。这就是这部剧当年的魅力,它没有否定现实中确实存在的问题——本地人排斥外地人,但是同时也给出了一个美好的结局——互相包容、互相接纳。 这部剧现在重播可能会被人骂死的,有人可能会说:”我们XX地方的人,哪有那么不文明!“ 就像前些天有个新闻讲中国人去日本旅游的不文明现象,很多新浪微博的中国网友表示:”我们中国人并没有那么不文明。“事实上确实是,”现在“的中国游客没有那么不文明了。 但是以前,可不是这样。 所以说,这部剧的核心基础——广东人排斥外地人的时代特征,已经开始消失了,这部剧也有点难走文化差异的老路了。 —— 2016-2-24补充: 对了,最近看了几集,广告元素太浓厚了,这广告打得太厉害了。而且剧情、人物关系、转折什么的,也比以前差远了。 —— 顺带一提,这部剧里面似乎从来没有出现过客家人?为什么?广府人和潮汕人都出现了,为什么客家人没有出现? —— |

|

|

什么意思? —— 最近听说了一部电影,叫做《岳父岳母真难当》,讲的是一个信奉天主教的法国旧式传统资产阶级家庭中有四个女儿。三个女儿却分别找了阿拉伯、犹太、中国丈夫,老夫老妻唯独期盼剩下未嫁的小女儿能找一个信奉天主教的法国白人,结果没想到小女儿找了一位非裔黑人。 大概就是外国版的《外来媳妇本地郎》吧。 _ |

|

以前看是因为真心好看,现在看是因为怀旧,现在回家还经常听到老妈聊起~以前的小天庥都考上暨大了(应该要毕业了吧)~以前康祈宗在的时候好搞笑~幸子到哪去了~之类的话。。。对很多广东人来说,康家就好像自己家的邻居一样。 说个题外话,以前的外来媳妇本地郎,康祈宗虽然是很重要的亮点,但我觉得那时候的的编剧才是撑起整部剧的关键。 比如: ~~~02年还是03年有一集康祈祖上班路上碰到一个被撞的老人,扶去医院反被对方的儿子敲诈~那时扶老人还不算什么社会矛盾。 ~~~还有手机刚兴起的时候有一集《信息时代》讲的是康婶跟街坊攀比手机的趣事~这几年年轻人为了手机都有卖肾的了。 ~~~还有一集讲的是昌盛街拆迁的事,康祈宗夫妇的五金店被迫倒闭~现在拆迁问题都成社会的矛盾了。 以前的编剧很敏锐,我觉得简直就是预言帝。现在都扯些家长里短,加广告,凑集数,没意思了。 |

|

也不知道是谁说这个剧是六合彩公司赞助的,里面透码,所以当年好多人都是看这个剧买六合彩的,比如里面有人穿了红衣服,当天恰好开红波的号码,那所有人都直拍大腿。哎呀,这么明显我怎么就没看出来呀! |

|

从剧名就可以看出,这部从二十世纪末就开播至今的周末家庭剧反映的正是在以珠三角地区为中心的地理经济形势下在广州“昌盛街”里居住的来自广东的河南的各地的和广州本土的居民在同一街巷下生活的零碎琐事。这部剧开播至今,基本记录下了这十几年来广州城广东省乃至中国的价值取向时政热点大小变迁。百姓观众(主要是广东)在打开电视时就像开了一面镜子,看的是编出的剧情,感的是自己的生活。里面的阿娇、老作、祝师奶、表哥炳等三姑七婆四舅五婶也就像是你身边的谁谁谁,行为做事十足的市井小民,市侩却又亲切万分。 但这部家长里短又在映射生活的同时给了现实中有缺憾不如意的观众以剧情的安慰。剧中凡是单身的几乎都能找到伴,有矛盾误会隔阂的最后都能解开,在生活琐事中穿插点点温情,没有那些悬浮剧的狗血煽情,哪怕在情节处理上让现在的我们看来有点假,但对电视机前的老一辈观众而言,足矣。 而在剧情之外,对现在还坚守在每周末直播第一线的观众而言,还有一份情怀在。大概很多广东家庭是从有电视机开始就看到现在,十几年,已经不仅是一部电视剧了。 总结一下,大概就是生活式剧情+市井小民形象+多年追剧情怀,支撑她走到现在,成功或许说不上,但确实可称为中国情景剧之典型了。而这些年来她的没落,终究不过大势所趋。 以上。 |

|

感叹时代的变迁,早期以西关大屋为背景,因为当时广州的市中心还有老广味最浓的也就是越秀荔湾一带,所以也最能表达出广州特色。 但是随后天河的崛起令老城区的影响力逐渐式微,为了顺应潮流这一家子也被逼“东迁”,不过最恶心的事是一部老百姓的娱乐片也要扣上“政治正确”的帽子,靠着这部电视剧的名气,鼓励当年猎德村村民接受拆迁安置,特意“安排”康家一家子搬家到“猎村”居住的故事情节,这样带政治意图的编剧行为十分牵强当时这部剧也是恶评如潮,哪怕后来再搬回西关那种感觉也是不如从前了。 毕竟此时天河中轴线已成广州新的地标和市中心,老西关的风情早已凋零。虽然这么多年的片头曲依然没变,而OP的老城越秀风貌的镜头已经不再,取而代之的是新天河CBD的高楼大厦。康家也顺应时代发生了翻天覆地的变化—— 我不是说全家都患了各种各样慢性病悲催的康家人,而是拍摄场景的一再缩水,早期有不少的外景,有五金店,有街景,不诟病他只挑电视台附近街道拍贪图方便,好歹看上去比较接地气。到后来直接搭建成像72家房客那样的室内街道布景,显得既粗糙又不真实。想起早期剧组还会出个远门旅游取景的,现在沦落到几个室内场景内随便切,真是让人唏嘘不已… 想起以前的《外》,演员场地丰富严谨,除了康家光宗耀祖各自的房间,公务员的啊耀夫妇有机关单位场景;啊婵有茶餐厅;啊祖的公司,祝师奶的家,甚至连还是小学生的康休也有时来个课室的外景。每个场景的配角都是有血有肉,性格丰富的角色。当年剧情丰富啊…除了就家里的故事,也有上班时间的故事,这样角色看起来更加像一个寻常的广州市民生活的日常,可是如今,呵呵…都见不到了。 到现在全家都特么做生意了,康家变旅馆,但是住客几乎一个没见,啊光开发廊搞快递,发型师就那么一个,啊婵的弟弟两公婆开士多,其他角色呢没怎么见,打工的再也没有公司场景。的确做个体户最节省成本,不用额外的布景额外的演员,但是这样的《外》显得毫无生气,在本来就假的要命的室内街道,搞了个全家个体户,每天都是老板和老板娘在空无一人的店内聊天,即便有顾客光顾也只不过是打酱油的临时演员,和生气勃勃的旧作比起来真是差远了,以前每个星期全家吃饭时都追着看,现在都没看这戏很久了。 早期经常有康家一家人吃饭聊天的镜头,现在基本上吃饭人都是不齐的… |

|

这部剧最近旧集数重播,补了之后发现它能火除了本土文化元素,人设很有特色之外,最重要的一点是并不回避塑造人物的缺点: 大哥,头脑能力差又死要面子,犟起来几匹马都拉不回来,还见不得老婆业绩比自己好,本质上心胸非常狭窄,纯粹是老婆迁就他; 二哥,不必多说完全是文化低又市侩的代表; 三哥,斯文色鬼,见到美女一样走不动道小算盘打得飞起,发现对方有男友变脸快过翻书,二婚剧情更是纯纯的抽象人; 四弟,偷奸耍滑摸鱼大师,天天骂上司苛待自己,结果换他来干啥也不会; 孙子,一定程度上继承上述二三四的缺点 即使是寡妇角色,也通过维持缺点人设来冲淡人物的悲剧性: 阿娇,怀第五胎儿子的时候老公被车撞死了,但平时虚荣鸡贼指数极高,长期对老家村民撒谎造人设,一有机会就蹬鼻子上脸把身边所有人骂个遍 祝师奶,结婚几年就死了老公一手将女儿养大,然而坑蒙骗占便宜一把好手,神憎鬼厌无愧西关三大恶人 至于怎么做到在利用缺点推动剧情的同时还要照顾观众的血压,就非常考验编剧的笔力了 |

|

“生仔未必就係福”--《外来媳妇本地郎》的主题曲,是RAP 2000年开映,广东的一个自己打造的情景喜剧,主角就是广东家庭,怎么叫广东人不喜爱? |

|

最大的感受竟是看到这问题想哭 |

|

原因大家在上面都说了。引起了我满满的回忆啊。每周六日吃完饭赶紧冲好凉,坐好在电视机前,7点05分左右准时开始看。自从上大学离家后,几乎都没有怎么看过了,工作之外就更加别说了。去年回国的时候,刚好周末,家里正在看此剧,我问我妈:怎么跑了个旅馆出来的?我妈笑着说,你都多少年没看了,怎么跟你解释啊。突然间想起了2000年刚开播的时候一家人齐齐整整地坐在家里看的情景。如今爷爷已经仙逝,爹妈都长出了许多的白发,我姐早已嫁人生子,家里现在常有的就剩下我爹妈跟我奶奶,自己在国外工作,真有种晃如隔世的感觉。 |

|

就像家里的菜,再不好吃也是家的味道。 |

|

默默吐句嘲,我们94年的到98年的这一辈非广州深圳籍粤语方言平时生活根本不会接触到粤语的小孩子们都是靠看《外来媳妇本地郎》学的粤语。泪目啊,平时朋友聚会讨论到都是说靠小时候看这局剧学的 |

|

表示潮汕人的粤语就是从这部剧学的 |

|

因为珠江台,没别的原因 竟然有人赞,说多几句,为什么说只因为珠江台呢。本身剧质量过关这是前提,不然太难看没收视率也不会续拍,但是播出渠道才是重点。我们会发现80,90后小时候玩的,流行的东西观看的影视作品惊奇的一致,以前选择少,平台越广受众越多。那天晚上宿舍几人躺床上聊天,说起小时候看过的电视剧几乎一致,而广东人很多是在珠江台看的。小时候农村家庭很多还没有有线电视,家里房顶搞个天线,广东地区基本能收到珠江台(临近的广西部分地区应该也能收到),很多除了本地电视台就只有珠江台可看。再说珠江台也不错啊,中午有香港老电影,傍晚的新闻,深夜的TVB剧,很符合广东人胃口啊。就我个人而言,家里有有线电视但一个人呆不下去,总是跑去别人家里他们看我回家也就看啊,不然跟他们没话题聊。就像那时候在我们群体中很火的大家看梅州台的动画片,蓝猫淘气啊,也学了一点点客家话。再有粤语在广东的强势地位对发达的省城也有羡慕之情啊觉得粤语很酷(香港电影影响)。。楼上说的,潮汕人很多从这部剧学到的白话日常表达,比如叫我爸“老豆”,邻居叫街坊。 |

|

老人家喜欢看。这部剧好多年前还可以,现在简直不堪入目!!! 但我丈母娘每天必看,我都快吐血了。 现在这部剧里的角色个个都是设置成弱智,也把观众默认为弱智,比如:随便一个人说句什么话,里面的人大家就都信了,无论说的这话是多离谱多弱智。毫无逻辑可言。 喜剧荒诞、无厘头,甚至无逻辑我都能接受,唯独无法接受像《外来媳妇本地郎》这种弱智设置,即便是儿童剧也不应该这样。但是当我看到经常伴随这个节目出现的各种保健养生产品广告时,我就明白了,不把你们忽悠成傻子,你们谁买。 我丈母娘就买了。 |

|

从细睇到大,感觉康伯一家就住我隔壁 |

|

早期那几百集,对会讲白话爱吃粤菜的我,就感觉特别有共鸣。 在广州念大学的时候特别爱看,看着那些熟悉的街景,自己也会经常去走一走恩宁路99号的永庆坊。片头那个街景是东风东吗,有点不记得了,以前也经常去那边的酒吧。 那时候还没有珠江新城和小蛮腰,钢铁森林带来的疏离感并没有太侵蚀广州这个城市的肌体,老广州虽然多少有点粗俗,但真诚、尊重、互助、和谐依然是当年市民文化的核心,操着一口流利粤语的我很喜欢这样的氛围。 还有吃的,去当地的亲戚或同学家吃饭(特别是住西关长寿路的老屋的同学),看着饭桌上那些五柳炸蛋、鱼肚羹、竹节虾、马蹄糕、马拉盏、白斩鸡,还有各种式鱼丸、菜心西洋菜、款式繁多的靓汤,和康家吃的大差不差,西关大屋那些装饰——缤纷窗、三件头、大屏风、青砖石脚等,也几乎和康家一模一样,在这样的屋子里看外来媳妇本地郎,就感觉剧中的他们,也正在我隔壁吃饭生活,特别亲切。 而且康家生活的呈现是纯粹的平民视角,生意人,小职员,小老板,小市民,业余作家,野模,都市师奶,退休阿伯之类,最大的一个人物不过是个处长(刘效国先生rip),不存在仰视也不需要去解构,就是简简单单的真实日常生活,即使有矛盾,也特别接地气。 那段时光也是迄今为止的人生中最无忧无虑的,真是怀念啊。 参加工作后就没怎么看了,就留意了一下列家村唐汤堂那一段,因为里面有个女生是我大学同学(唐莲蓉,纯路人,不是罗心悦演那个)。 |

|

只是觉得现在西关大屋没了更少了味道 |

|

小学一年级到深圳,整个小学初中生涯放学基本都能看到这部剧 多亏了这部剧,要不然在深圳学粤语算是学不好了 看着康天佑从几岁的细路仔到前几年都结婚了,觉得自己真是老了...... |

|

大概同《七十二家房客》 本土剧,内容能勾起老广的共鸣。 。 说起来也真是神奇,作为笑点高生活无乐的我爸,当年也会抱着个电视和我抢遥控 |

|

此片有望继续播出10到20年,成为世界上播出时间最长的肥皂剧之一。 倒不是说这部片子多牛。其实套路很简单:抓住最近流行的话题,找一群演员,把剧情略夸张一点表现,传递出“政治正确”的价值观来。 时间档也把握得很好,基本就是孩子放学回家妈妈做完饭一家子餐桌边吃边聊的时候(虽然本这个点你未必真到得了家),没人真正关心剧情啦,反正口水片,家长里短还能回归粤语环境,足够,挺好。 |

|

我不是广东人~也从小看这个剧啊,,刘涛是三嫂,后来和啊耀离婚了,啊宗扮演者得癌症去世了。大嫂二嫂还是没怎么变,啊祖都不记得有没有和老外老婆安娜一起了。天庥长大了,还谈女友了,都不像原来的他,昨天才看的这个电视。 其他人像阿娇,祝师奶,老姑婆,作家,我都很有印象。 |

|

黑上海人黑得飞起,果然同行是冤家,我等北佬成吃瓜群众 经典就是这样,超越地域隔阂 |

|

作为一名广州人,里面的剧情都是根据广州的老百姓生活改编的。里面的场景都是旧时代的老广所回忆的,什么西关大屋之类的。作为一名小老广,我很自豪。 |

|

作为一个广东娃,这部节目可以说是陪着我长大的。 很羡慕康家这样的家庭,同时一直觉得这样的人就活在我身边,就像邻居一样。 小时候固执地认为康家就是一家人,真正的一家人,而不是演员们。17年后的今天,依旧这样认为。 最近从第一集开始重温,已经看到三百多集了,依旧觉得温馨,依旧觉得熟悉,依旧觉得泪目,依旧觉得二哥还在… |

|

|

|

|

这部剧可谓广东人的集体回忆,自从搬到咧家村后我已经不再看了 |

|

|

|

|

其实说风靡,应该是在第三部以及之前。那之后的确是跟刚刚看的一个回答一样,就是狗尾续貂。没有以前那种味道,不是我们习惯的样子——搬出了西关大屋,天庥都谈恋爱了,牛哥居然和唐小姐结婚了,贵元冼师奶也当爸了,阿光瘦了也看出来老了...等等等等。 从2000年这部剧播出,那时我才上小学,现在我已经毕业工作了。越来越少看,只是偶尔调台的时候停下看看。但基本可以了解一些。剧情上看,内容没有以前充实有趣,人物上加了很多角色,于是剧情也总是围绕这些次要人物(?)展开。有点杂乱无章,或者说让人感觉有种无力感? 总之就是,再也回不去了。 但是《外》剧的延续发展,应该是因为我们的情怀问题吧。记得小时候,周六日晚上一定准时守着电视等着,有时甚至还先准备好零食,一集完了的话就趁着广告时间去上厕所...然后隔天(还是下一周?)一定要看重播。说实话现在有时候我还会在网上找以前的旧剧集看,感觉特别有味道,很喜欢看就只是他们一家人在演的样子。 当然其实除了我们的情怀,更重要的还有核心演员之间坚不可摧的感情吧。特别想说一下二嫂,微博上关注了她,她真是一个特别重情重义的人,每年二佬的生辰祭日她都会发文怀念。可以说当年这部剧的辉煌一大半要归功于这对“草根夫妻”。 不知道它还会走多久,也许已经很少去了解,但是当某天打开电视再也看不到,真的会很不习惯呀。 好像有点文不对题,但是一下子就想到这些特别想说出来。完毕。 |

|

应该说风靡整个粤语区! |

|

很简单,23分钟的剧情非常紧凑,要笑点有笑点,看完人心情很放松,没有刻意教育人。 根据印象总结外来讽刺的事件 1.苏丹红 2.毒大米 3.康家装高官骗吃骗喝 4.贩毒 5.地域黑 6.广东话和国语之间引起的冲突 7.飞车党 8.狂犬病被医托骗 就连植入的广告都非常和谐,小时候压根看不出是广告。 1.诸葛酿 2.溪红茶 3.小儿七星茶 4.康师傅泡面 5.怡宝 6.南城步行街 7.天地一号 但是自从下面这个编剧来了之后,剧情就开始不行了,还好意思发微博。 |

|

|

|

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 影视娱乐 最新文章 |

| 如何评价电视剧《太平年》豆瓣评分7.8分? |

| 《纸牌屋》男主凯文·史派西自曝欠债数百万 |

| 《太平年》水丘昭券到底死得冤不冤? |

| 韩国电影为什么那么敢拍? |

| 牢A(斯奎奇大王)直播爆火之后,再看美国的 |

| 从《太平年》来看,大一统到底是帝王的理想 |

| 《哪吒之魔童闹海》已打破 14 项影史纪录, |

| 有没有关于娱乐圈的超级爽文? |

| 如何评价杨洋、金晨主演的电视剧《凡人修仙 |

| 韩寒现在为什么不写书了呢? |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |