| |

|

| 阅读网 -> 历史人文 -> 青海「尕日塘秦刻石」认定为我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石,这一发现有何意义和价值? -> 正文阅读 |

|

|

[历史人文]青海「尕日塘秦刻石」认定为我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石,这一发现有何意义和价值? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

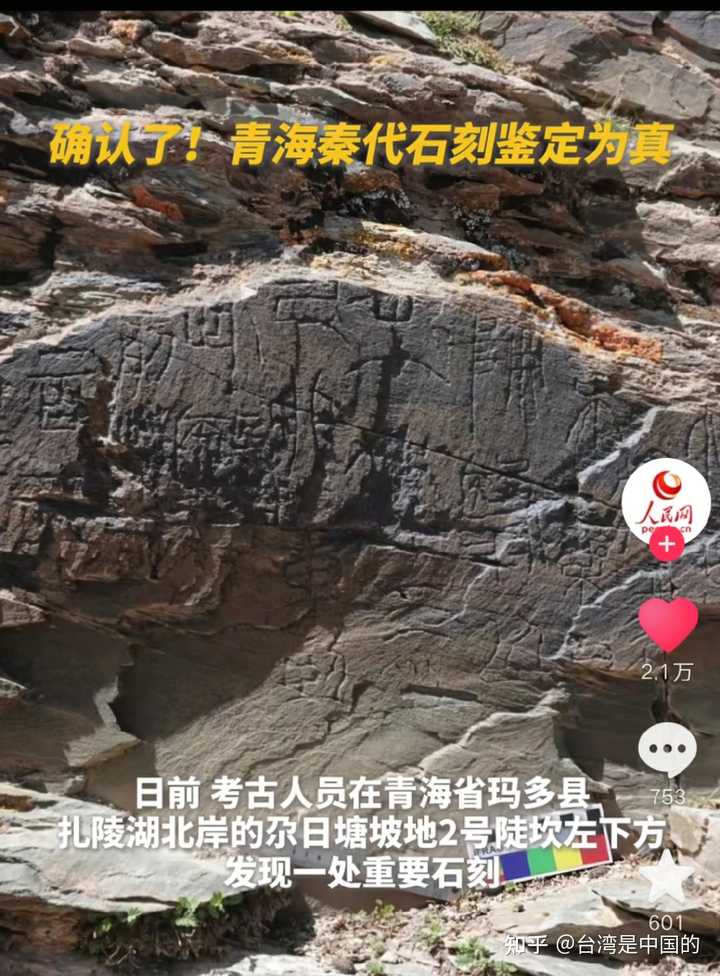

日前,考古人员在青海省玛多县扎陵湖乡卓让村扎陵湖北岸的尕日塘坡地2号陡坎左下方发现一处重要石刻,国家文物局迅速组织石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书… |

|

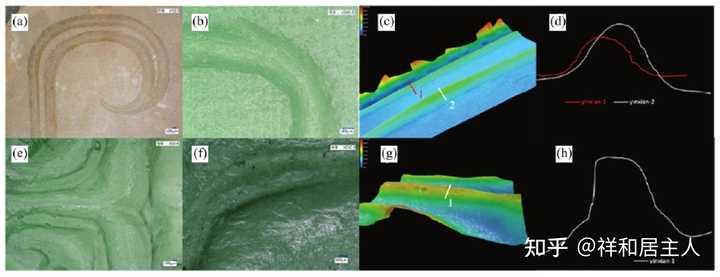

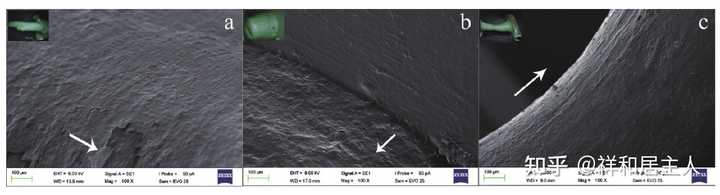

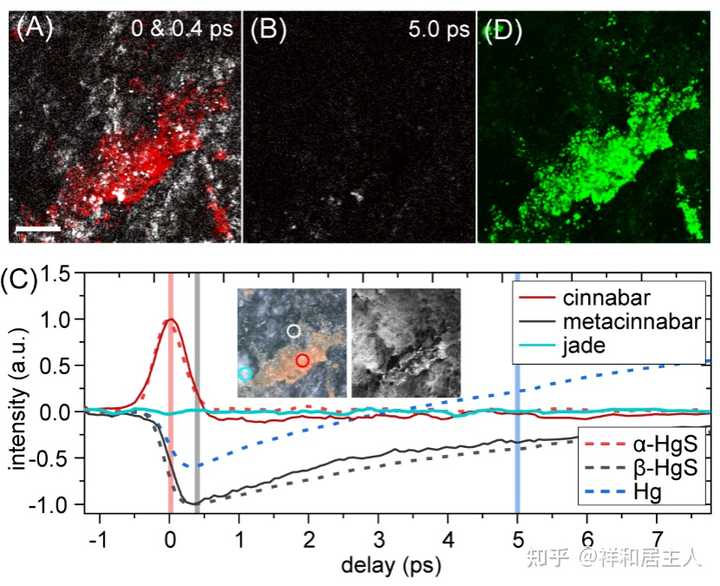

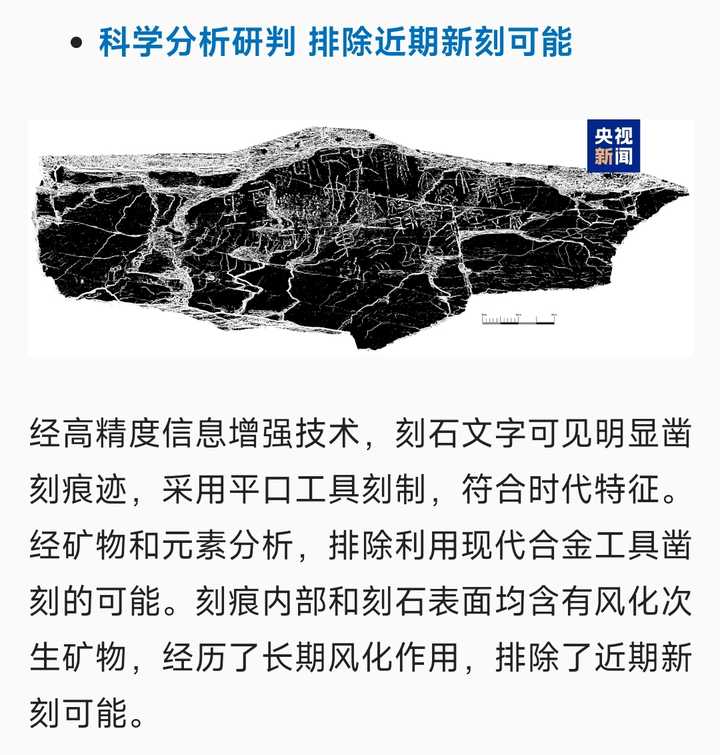

既然已经官宣结论了,那我们就应该尊重,其他的质疑不管是我本人的还是其他人的,也无论目前有无解决,暂时都应该搁置。尊重科学,这点精神和态度必须要有。 至于发现的意义和价值,自从该处石刻由《光明日报》对外正式公布以后,各方面连篇累牍的报道已经很多了,我没有必要再去赘述。在这里倒是很想偏个题,展开讲一下官方通告里提到的这段“经高精度信息增强技术,刻石文字可见明显凿刻痕迹,采用平口工具刻制,符合时代特征。经矿物和元素分析,排除利用现代合金工具凿刻的可能。刻痕内部和刻石表面均含有风化次生矿物,经历了长期风化作用,排除了近期新刻可能。” 首先、官方明确采用了属于科技考古方向下“微痕考古”的研究结论。这也是我最初在参与该处石刻性质讨论时提出的观点。 |

|

|

1957年,苏联考古学家西蒙诺夫刊发了观察石制品微痕迹的《史前技术》一文,以此开启了考古学及文物学微痕迹研究的先河。而随着科技的发展,观察微痕所使用的仪器也由普通光学显微镜,逐渐拓展到偏光显微镜、金相显微镜、带有景深功能的数码显微镜等设备。当然业内目前采用微痕分析的主要应用对象是玉石器,类似对这种摩崖石刻进行微痕分析,据我所知在公开报道中还是第一次,期待后续能看到的正式报告。但本质上的方法都是通用的,大致可分为以下三点: 一、痕迹研究。目的是探讨玉石器表面人工痕迹形成的原因。 |

|

|

金相显微镜所见微痕 引用自陈启贤《砣具始用年代试析》 |

|

|

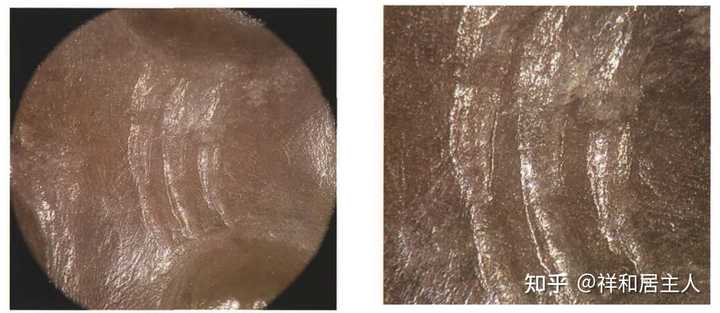

超景深系统所见微痕 引用自《新郑西亚斯东周玉器材料属性与加工工艺的科技分析》 |

|

|

扫描电子显微镜所见微痕 引用自《殷墟玉器孔道内部微痕分类辨析》 二、风化研究。目的是讨论玉石器表面风化痕迹形成的原因。 |

|

|

东周"水银沁"玉样表面的非线性光学显微分析 引用自《一种高分辨率、无损地分析古玉沁色过程的动力学机理的方法—复旦大学季敏标、王荣团队合作新进展》 三、器物表面沾染的微量元素研究。这种研究普通的微痕分析是不包括的,但此次官宣结论,明确排除利用现代合金工具凿刻的可能,那唯一的可能就是采集了研究对象刻痕内的样本,分析其中有无沾染铬、钨这些现代合金工具常见的元素。 其次、“微痕分析法”只能判定该处石刻系采用非现代合金制作的平口工具凿制,且制作年代已比较久远,非近期所为,但无法得出石刻属于秦代的结论。判定石刻属于秦代,主要还是采用了从事秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员所给出的结论。这也说明了科技考古以及科学鉴定法也不是万能的,有时候还需要传统的考古学甚至是金石学补充配合,才能给出客观的结论。 最后、能给出明确的科学结论是大家喜闻乐见的事。无论之前的讨论有多激烈,各种思想的碰撞都有助于我们客观认识一件事物的本质。我也从不为我之前对此石刻的质疑所辩解,真理越辩越明,搞研究就应该抱定这样的想法。 当然,官宣结论没提“昆仑”什么事,这也是客观性的一种体现吧。 |

|

看了一下,这个逻辑链是经得住检验的。 之前的讨论已经发现,这些刻石的秦小篆里,某些字的写法是近年来才在出土秦简里发现并纠正的,和《说文》等辞书里流传的小篆版本不同。因此,要么这刻石是现代作伪刻上去的,要么是《说文》产生的东汉末以前的。在此之间的朝代应该不可能。 然后这次披露的微痕分析结果:在刻痕内部和刻石表面都发现了风化次生矿物,说明刻痕内部和石刻表面一起经历了长期风化,不是现代刻的。排除了现代刻的可能性,唯一的可能性就是东汉以前了。基本上可以肯定是秦代刻的,毕竟汉代不会有人无聊到冒着杀头的危险,跑到这种地方,刻关于前朝的“始皇帝”的事情。 这种考古才是我们乐见的考古。不预设任何结论,通过科学的检验方法和已知的文献、传承知识对比,得到答案。世界上各地的考古都应该遵循这样的方法。不是什么看着觉得真,文献说真,或者什么相关专家一致认定是真的这种玄之又玄的故事。 |

|

|

当地牧民介绍 当地牧民说,他早在1986年发现了这个时刻,由于不认识汉字,所以也一直没有当一回事,现在保护了起来, |

|

【尕日塘秦刻石】就是今年早些时候的【采药昆仑石刻】,这次发布相当于承认了“昆仑石刻”的真实性,该问题都吵了好几个月了。 汇总下刻石信息: |

|

|

|

|

|

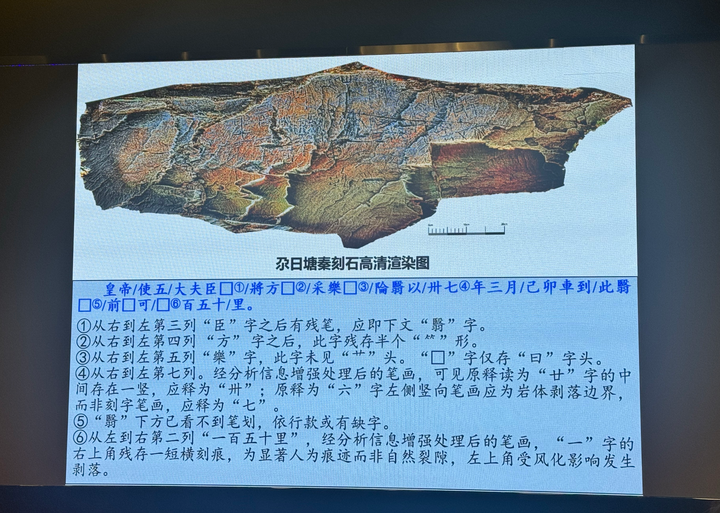

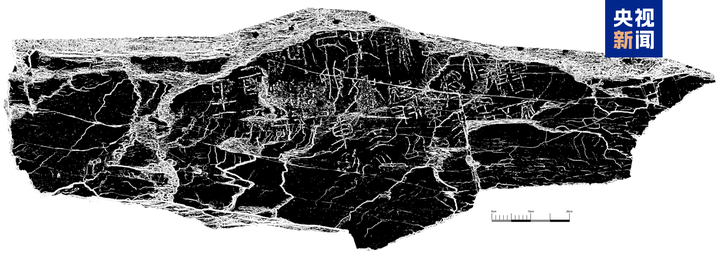

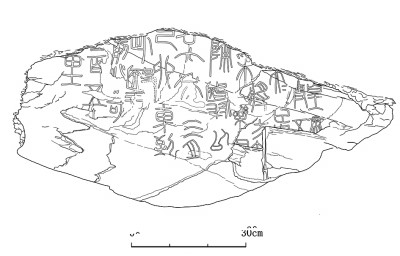

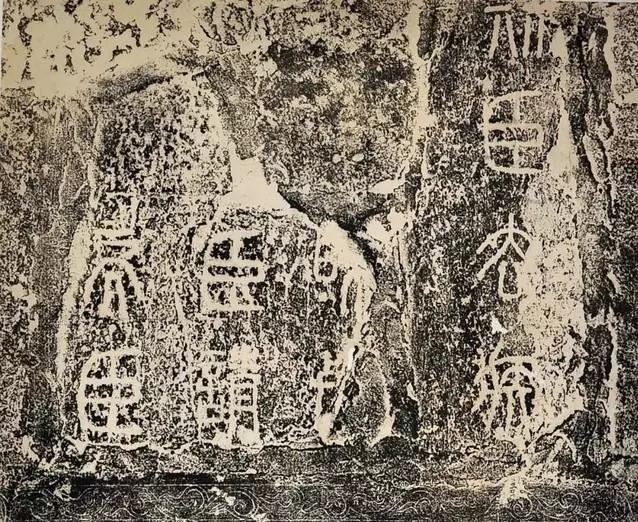

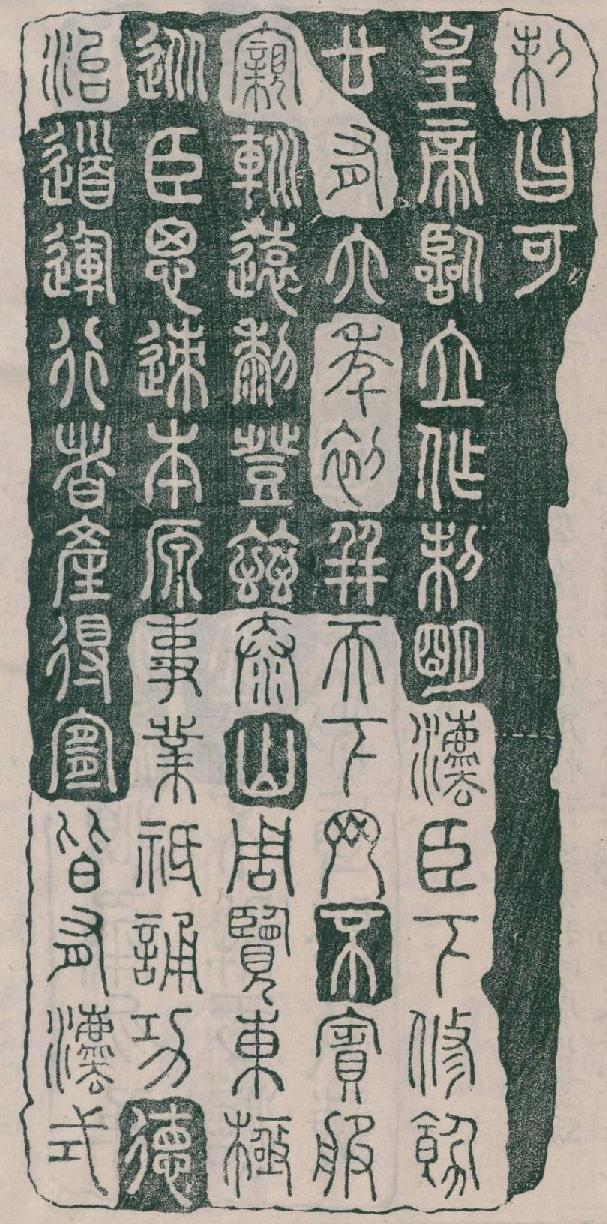

刻石线图: |

|

|

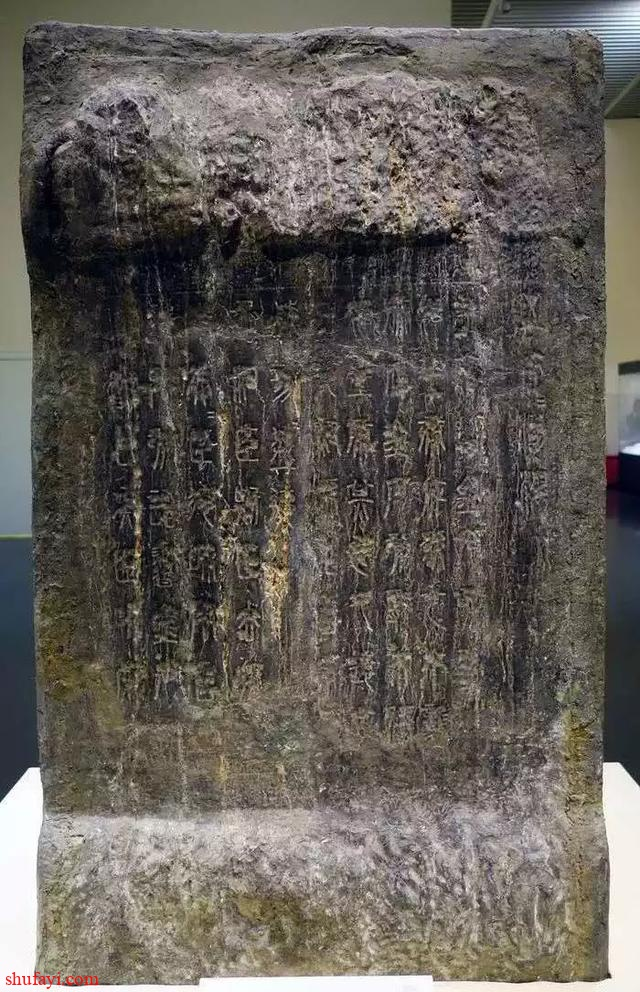

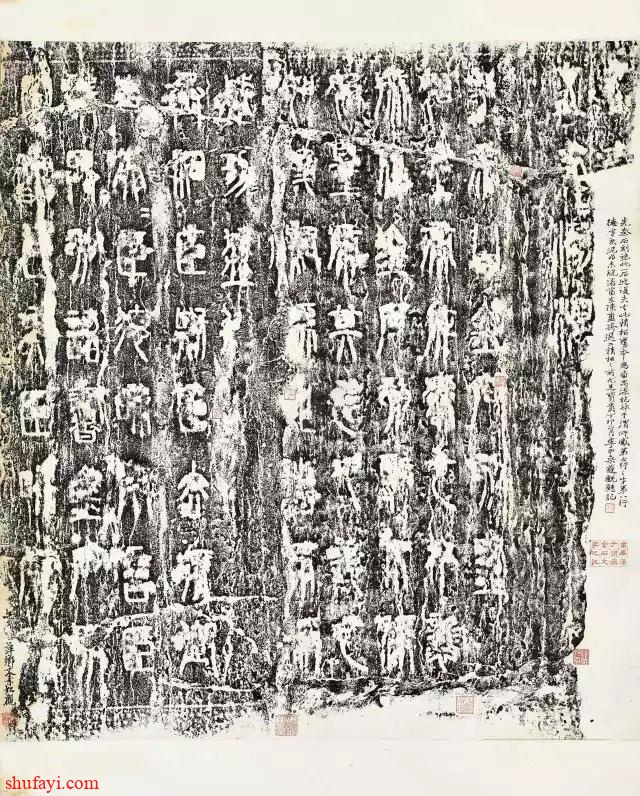

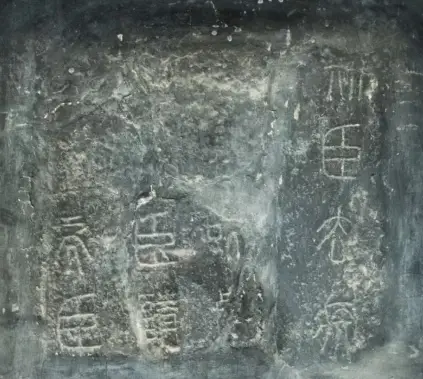

刻石文字释读如下: 皇帝/使五/大夫臣□/将方□/采樂□/陯翳以/卅七年三月/己卯車到/此翳□/前□可/□百五十/里 内容大意如下:秦始皇廿六年,皇帝派遣五大夫翳率领一些方士,乘车前往昆仑山采摘长生不老药。他们于该年三月己卯日到达此地(黄河源头的扎陵湖畔),再前行约一百五十里(到达此行的终点)。 尕日塘石刻位于扎陵湖北岸山坡半腰一处突出的玄武岩基座上,属摩崖性刻文。刻文字区呈菱形,中央部位高出、两端较低,整体长约82厘米,最宽处约30厘米。岩壁上端有轻微剥蚀,中段可见一道斜向裂缝,壁面风化磨蚀较重,下方则有多处残损剥落。依自然不规则的岩面,自右向左、自上而下凿刻成字,共计37字,分为12行,每行2至5字,以三字为常;单字尺寸约长5–7厘米、宽4.5–5.5厘米。 刻文开首以“皇帝”二字为题,并记载“卅七年三月己卯”等岁月纪年,按秦历可对应秦始皇统一天下后之某一日(文内推断为公元前221年三月二十九日)。文中出现“五大夫”等爵称;“大夫”二字在战国至秦文字中常见连写合文形式。此外,“昆仑”一词中“仑”字旁作阜部(写作“陯”),这些字形与章法都符合已知秦代刻石与简牍的典型特征。 据《史记·秦始皇本纪》与相关史料,秦始皇在统一全国后曾多次巡幸名山、立石书功,自公元前219年至公元前211年,秦始皇共七次出巡,分别留下山东峄山、泰山、芝罘、东观、琅琊台、河北碣石、浙江会稽立下七大刻石,相传为李斯撰文书写,均为小篆精品,今原石多已湮灭,近在山东岱庙存有泰山刻石残块,及国家博物馆所藏的琅琊台刻石残块,其余刻石仅存传世摹本和翻刻本。 相比之下,位于黄河源的尕日塘石刻不仅为原址可见的秦代刻石,而且保存相对完整,因而格外珍贵。 刻石图片: |

|

|

细节图卯字 |

|

|

|

|

|

|

|

|

琅琊台刻石原石: |

|

|

琅琊台刻石拓片: |

|

|

泰山刻石原石: |

|

|

泰山刻石原石拓片: |

|

|

传世拓片: |

|

|

|

|

国九板上钉钉了,各层面来说都是珍贵异常,此次引发的学术争论完美诠释了尽信书不如无书,几篇高头讲章终究比不过朴素的实践科学考察,文明发展的探究之路从来都是笔耕不辍的归集和始于足下的研考相互倚照而行的。 |

|

刚发布的时候我就说过了, 专业的事交给专业的人去做, 我们要做的是相信专业的人。 专业的人偶尔会出错, 但你在电脑跟前喝着大茶云评测很显然更容易出错。 这个发现的专业的人是谁呢? 仝涛。 双博士,川大博导, 著作等身,成就等身, 在兔子不拉屎的青藏高原冒着心脏肥大的风险像民工一样考古十几年, 除了热爱和情怀, 我想不出还有什么其他的理由。 你说他造假? |

|

|

|

|

|

|

|

新闻写的是“国家文物局迅速组织石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员调查研判”,怎么就有人宣布“理工科的胜利”呢? 最烦这些挑动学科矛盾的人了。 |

|

既然定了,后面可以开始讨论秦代的昆仑神山是是哪一座呢?我起个头:如果石刻按这次发布会上官方释读是250里,也许距离250-300里的巴颜喀拉山脉黄河源区域最高峰-神山雅拉达泽就是秦人方士认为的昆仑。在黄河源头的约古宗列盆地应该是很容易辨别出这座突兀的金字塔形山是最高峰。也是长江(通天河系)黄河和格尔木河的水源地。 |

|

|

古之昆仑神山在被遗忘2000余年后,将再次现世!乃是吾辈华夏儿女之幸事! |

|

尘埃落定,微痕检测鉴定为真,在下之前从历史和史料角度的分析推论结果也认为是真的,总算是没有误导大家。 另外,此次官宣是国家文物局专门召开发布会公布,规格极高,而且该地已被严格保护起来,看来此次发现很受重视,后续论文估计不少,倒是值得期待。 既已确认为真,那就没什么好顾虑的了,打算就该石刻写个历史传奇,嗯,大概是五大夫裔如何奉秦始皇之令西出昆仑寻找长生不老药,然后走到黄河源头,路尽返回这么一个故事,也不知道有没有人看。最近在写专栏,等时间空余下来就动笔,写完后即刻发出。 |

|

1,唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石 2,彻底定位了古代书籍资料中“昆仑”和“河源”的所在地(今昆仑山脉非古代所指昆仑) 3,此石刻的出现是一面照妖镜。有些学者足不出户就认定为造假,更有甚者言之凿凿的说是2017年后造假。而同样是这一批学者足不出户对西方的一些考古深信不疑 |

|

|

|

|

我的感想是除了碳十三以外,金属可以断代了(威尼斯青铜狮),石制品可以断代了 那么汉谟拉比法典,也应该可以明辨真伪断代了。希望早点出一方面的论文 |

|

当初在这处铭文被发现的时候我就持观望态度,并没有直接写回答下结论,现在既然已经有了正式结论,那也就没有什么争议了。 不过这个问题变成了理工男和西方伪史论的大型赢学现场,简直是闹麻了: |

|

|

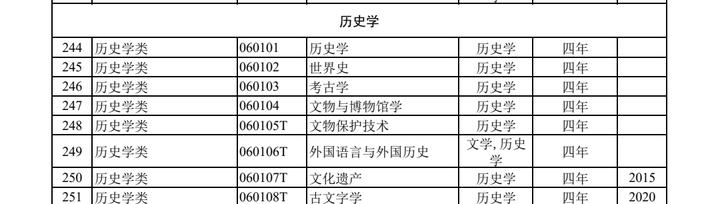

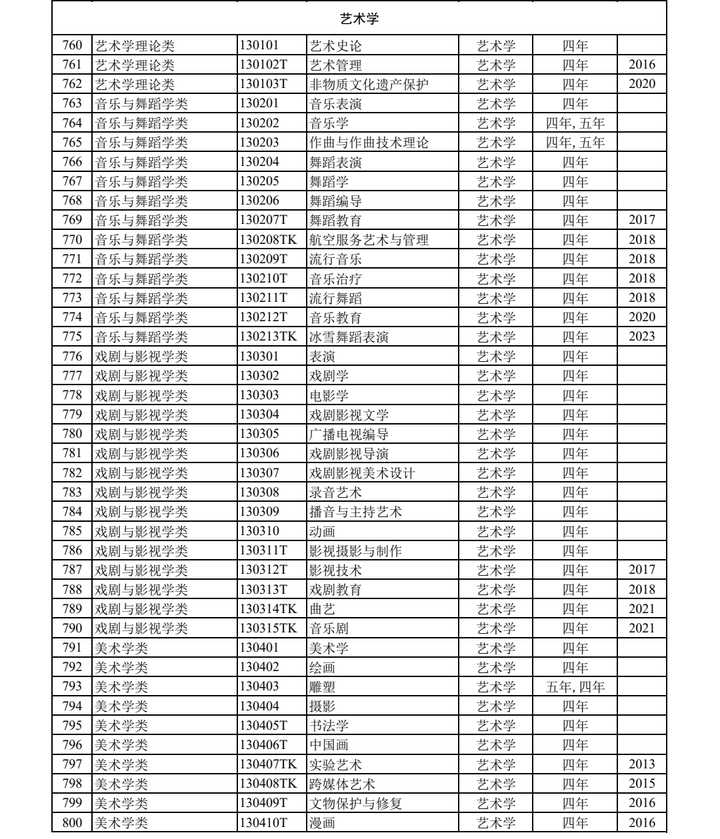

日前,考古人员在青海省玛多县扎陵湖乡卓让村扎陵湖北岸的尕日塘坡地2号陡坎左下方发现一处重要石刻,国家文物局迅速组织石质文物保护、秦汉考古、古文字学和书法篆刻等领域专业人员调查研判。经审慎研究,认定该石刻为秦代石刻,定名为“尕日塘秦刻石”,是我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石,矗立河源,补史之缺,意义重大,具有重要的历史、艺术和科学价值。 参考教育部的《普通高等学校本科专业目录 (2024年)》,文物保护、考古学和古文字学都是历史学门类下的专业,而书法篆刻属于艺术学门类下的专业,没想到有朝一日历史学和艺术学都能被理工男给抬旗成“理工科”,这里需要 @晚空 来好好拷打一下了。 |

|

|

|

|

|

所以这东西本质上就是赢学,文理科本身不重要,重要的是文理科哪个能让我“赢”,理科能赢就吹理科,文科能赢就吹文科。吹理科的时候就谈理科多么有用贡献多么大,再diss一下文科公知多;等到开始吹五千年文明历史悠久的时候,就自动把历史考古这种在文科中世俗意义上都算最没用的那一档给捧起来了。自己用功利的角度去衡量别人,等到别人用同样功利的角度衡量自己的时候就开始抱怨“现在的女生太物质了不看重内在”“现在捞女太多”之类的话语了。等到在各种类似“为什么女生不关注历史政治”的问题下面,平时贬损文科的理工男们瞬间就开始吹捧起文史哲政经法对于人类文明的重要性了,你看他们在贬低女性的时候不就开始吹捧文科了吗?无论抬高文科还是贬低文科,在他们那里最后全是为了“理工男赢学”服务的。 对于西方伪史论,我只能说你不能只在学者和专业人士给中国历史背书的时候才认可学术界,等到学术界认可外国历史和文物的时候就翻脸不认人了。 |

|

非常严谨的通报,基本上解决了此前的一些争议。尽管我之前说过,即便官方结论出来也不要完全采信,但是这个通报内容科学严谨,实事求是,没有袒护任何一方,结论可信。 首先就是定名方面,跟所谓「昆仑」没有什么关系,最终官方给出的释文也以「□陯」为准。 |

|

|

另外就是「卅七」也确定下来,否定了仝涛「廿六」的说法。该是怎样就是怎样,不能因为你是国字号的专家就袒护,专家也会犯错。官方承认自己犯错,这种品质在社会热点事件中几乎是看不到的,的确难能可贵。 在已经产生较多讨论、提供明确证据的前提下,直到7月2日仝仍然不愿承认自己早期释读的错误,坚持「廿六」的观点。舆论哗然,随即遭到驳斥。具体经过见如下每日经济新闻记者做的图。 |

|

|

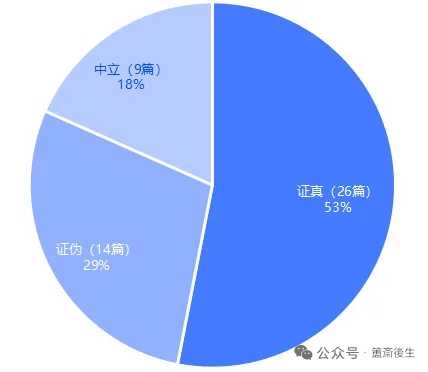

两个月间各个学者产出的数十篇论文,全部发布在《光明日报》“学术争鸣”板块。 这些文章,我只是看了其中零星的几篇,全部读完的意义也不大,八月底就没有新观点出来了,结题条件很早就满足了。文献综述也有人整理出来:青海“昆仑石刻”《光明日报》学术争鸣(6.30-8.13)系列文章观点综述,想了解的可以点进去浏览。所持观点分布如下: |

|

|

这篇通报里面最关键的内容就是微痕分析,也是我选择相信的最大原因。 这个分析得出的结论基本上就是可靠的。之前网上对着几张照片分析来分析去,都是依靠经验,远不及科学分析有说服力。尽管具体的数据还没有公布,都是迟早的事。 |

|

|

最后我想对整个事件表达一下自己的观点。 我并不希望这种学术上的东西过度“出圈”,过度地被公众讨论,这是一种不健康的学术生态。上一次如此大范围地讨论真伪问题还是六十年代的「兰亭论辩」,主要是几个学者之间的商榷,公众参与比较少。现在,在互联网下每个人都能发出自己的声音,在热点事件中舆论能起到一定的推动作用,但是在学术问题上舆论只能起到反作用。这不是“真理越辩越明”,而是绝大部分人,包括我,都不具备讨论真伪的能力。 会议全部内容公开了,包括《青海省玛多县尕日塘秦刻石调查报告》,文字版整理如下: |

|

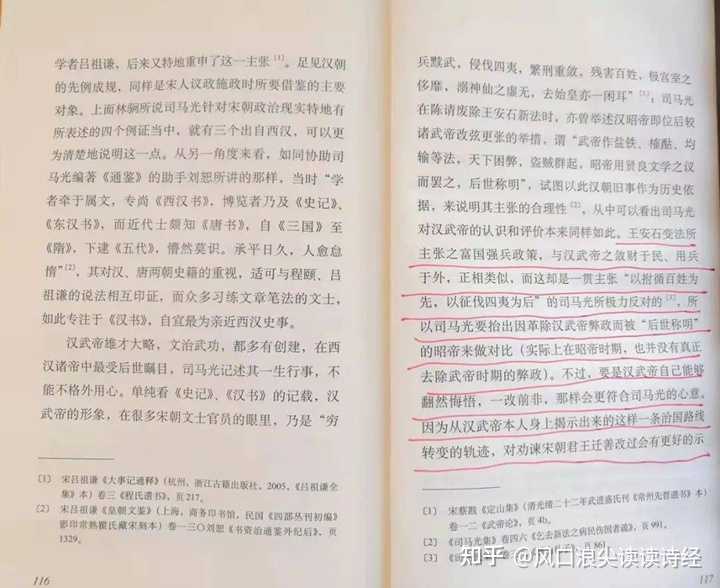

昆仑刻石,我不大懂。 不过认定造假派的旗手辛德勇,我了解一点事迹,发出来以飨共赏?。 辛德勇的事情,得先说到四年前的一场学术争论。 2021年11月,《文史哲》刊发林鹄的文章,称:“辛德勇《制造汉武帝》认为,为了反对王安石变法,司马光在《资治通鉴》中刻意采用不可信的《汉武故事》,塑造虚假的武帝晚年政治形象。本文对此有所质疑。”(全文附在后面) 辛德勇发了一连串十几篇公众号文章声讨,言辞激烈地反驳,并认为这是“歪曲”“栽赃”“攻击”。不仅狂怼那篇文章的作者林鹄,还指名道姓的把《文史哲》的编辑、主编,山东大学的相关负责人骂了个遍。 徐谨观撰文指出,辛德勇著中多处暗示司马光为政治目的重构历史(如认定《汉武故事》为伪书;司马光刻意采用此书;司马光塑造虚假的武帝形象等等),林鹄的概括符合逻辑。同时他批评辛德勇反应过度。商榷文章本属正常学术互动,辛德勇作为知名学者应“心胸宽广,笑纳不同看法”,而非公开斥责“歪曲”“栽赃”。若对林鹄观点不服,应以学术论文理性驳斥,而非通过公众号“大发雷霆”,将争议引向情绪化。 |

|

|

李浩撰文指出,辛德勇“《通鉴》采信《汉武故事》重构历史”这一论点不成立,因《通鉴》明确批判《汉武故事》“语多诞妄”,相关叙事实本于《汉书》。此文从文献考据与逻辑推演双重角度,揭示了辛德勇论述中的关键漏洞,为重新审视《通鉴》的史料价值提供了扎实依据。 文中指出辛德勇的史料依据存在误读。辛德勇依赖南宋吕祖谦《大事记解题》和王益之《西汉年纪》的记载,认为二者证明《通鉴》引用了《汉武故事》。但李浩指出:吕祖谦原文实际认可《通鉴》记载的合理性,仅对细节存疑;王益之标注“太子兵败,南奔覆盎城门”语出《汉武故事》,但此句实见于《汉书·刘屈氂传》,非《汉武故事》独有。 辛德勇主张轮台诏仅为局部军事调整,班固未将其视为政策转折。李浩文中反驳:《汉书·西域传》称武帝“悔远征伐”,下诏“深陈既往之悔”,并“封富民侯以明休息”;《食货志》直接记载“武帝末年,悔征伐之事”;《西域传赞》更以“岂非仁圣之所悔哉”总结,明确将轮台诏定位为根本性政策转变。 辛德勇以《武帝纪》未载轮台诏为由否定其重要性,但李浩指出《汉书》惯用“互见法”,重大事件分散于相关篇章。《西域传》的详述恰体现班固对轮台诏的重视。 李浩强调,司马光对汉武帝晚年政策的叙述是对既有史实的阐释(如整合《汉书》记载),而非凭空虚构。唐宋时人普遍认可武帝悔过(如张九龄、宋神宗均提及“哀痛之诏”),司马光仅是延续传统认知。 辛德勇称戾太子确行巫蛊,依据是“太子未否认掘出桐人”。李浩引用《汉书·武五子传》:武帝后来“知太子惶恐无他意”,族灭江充并建思子宫,证明太子蒙冤。 辛德勇否认武帝与太子存在治国路线分歧,但李浩指出《汉书》载太子“私问《穀梁》而善之”,与武帝推崇《公羊》的激进政策形成对比,暗示思想差异。 李浩通过逐层辩驳,指出辛德勇的核心论点“司马光为反对王安石变法虚构汉武帝形象”存在三重断裂: 史料误读:对《通鉴》引用《汉武故事》的判定不成立;逻辑断裂:即便《汉武故事》不可信,亦无法证明司马光虚构武帝政策转向;忽视传统认知:武帝晚年悔过是汉唐以来史家共识,非司马光独创。 这场学术争论之后,辛德勇就“越战越勇”了。 2022年初,在公众号回复读者时,辛德勇称北大校长为“狗屁校长”,并将北大称为“屁大”。 2022年4月,辛德勇连发两篇文章,质疑北大历史系评定3名文科一级教授(相当于理工科的院士)而自己却落选,认为学校评审程序不公,而且因为自己不是北大“嫡系”。 2023年1月,因为北大没聘他为“博雅讲席教授”,在自己的公众号发表两篇文章“求跳槽”。提出四项条件:每学年仅承担8学时教学;不承诺产出学术成果;薪酬参照北大博雅讲席教授;70岁前不退休。 2025年6月,辛德勇在公众号发表多篇文章,高度怀疑昆仑采药石刻乃今人伪刻,宣称这是石刻造假新”高度”。 2025年8月,成都武侯祠原定辛德勇讲座因主题“诸葛亮无岁不征,误国劳民”引发争议后被取消。 |

|

|

辛神题词 汉武帝的形象在很多宋朝文士官员的眼里,乃是“穷兵黩武,侵伐四夷,繁刑重敛,残害百姓,极宫室之侈靡,溺神仙之虚无,去始皇亦一间耳”;司马光在陈请废除王安石新法时,亦曾举述汉昭帝即位后较诸武帝改弦更张的举措,谓“武帝作盐铁、榷酤、均输等法,天下困弊,盗贼群起,昭帝用贤良文学之议而罢之,后世称明”,试图以此汉朝旧事作为历史依据,来说明其主张的合理性,从中可以看出司马光对汉武帝的认识和评价本来同样如此。王安石变法所主张之富国强兵政策,与汉武帝之敛财于民、用兵于外,正相类似,而这却是一贯主张“以拊循百姓为先,以征伐四夷为后”的司马光所极力反对的,所以司马光要抬出因革除汉武帝弊政而被“后世称明”的昭帝来做对比(实际上在昭帝时期,也并没有真正去除武帝时期的弊政)。不过,要是汉武帝自己能够翻然悔悟,一改前非、那样会更符合司马光的心意。因为从汉武帝本人身上揭示出来的这样一条治国路线转变的轨迹,对劝谏宋朝君王迁善改过会有更好的示范和借鉴意义。 ——引自辛德勇《制造汉武帝》,三联书店,2015年,第116-117页 |

|

|

【附上2021年林鹄《文史哲》文章全文】 司马光的学术逻辑与唐宋时人对汉武帝的看法:读《制造汉武帝》 摘要:辛德勇《制造汉武帝》认为,为了反对王安石变法,司马光在《资治通鉴》中刻意采用不可信的《汉武故事》,塑造了虚假的武帝晚年政治形象。本文对此有所质疑。首先,《通鉴》相关部分,完成于王安石变法之前。其次,辛氏对《汉书》的认识,有偏颇之嫌。其三,武帝末年悔过,是唐宋时人的普遍看法。其四,辛氏所举司马光观点前后变化两例,均不能成立。其五,《通鉴》中汉武帝与戾太子政见分歧的记载源自《汉武故事》,并非无可争议的定论,而辛氏对吕祖谦《大事记》、王益之《西汉年纪》及王祎《大事记续编》的解读,均有商榷的余地。 作 者 | 林鹄,中国社会科学院古代史研究所副研究员 原 载 |《文史哲》2021年第6期,第43-53页 |

|

|

辛德勇先生于2014年在《清华大学学报》发表长文《汉武帝晚年政治取向与司马光的重构》,认为司马光为了宣扬自己的政治主张,在《资治通鉴》中刻意采用不可信的《汉武故事》,塑造出了不符合史实的汉武帝晚年政治形象。其后该文于2015年由三联书店出版(2018年再版),题为《制造汉武帝——由汉武帝晚年政治形象的塑造看〈资治通鉴〉的历史构建》。笔者拜读是书,获益良多,但对书中观点仍有困惑之处,特此拈出,以就教于方家。 一、班固的认识 辛著的核心观点,是《资治通鉴》所载汉武帝与戾太子政见分歧及武帝末年悔过诸事,出自《汉武故事》。而《汉武故事》并不可信,司马光心知肚明,但他为了反对王安石变法,刻意建构出了与历史事实不符、但符合其本人政治需要的汉武帝形象。 首先要说明的是,司马光采用《汉武故事》应与王安石无关。梁太济先生据《资治通鉴》每卷卷首司马光的结衔,指出《前汉纪》三十卷进献神宗的时间为治平四年(1067)四月。也就是说,此前相关部分已全部写定。而此时王安石尚未入朝,变法更无从谈起。所以,可以肯定的是,这与王安石变法无关。 其次,辛著花了很大笔墨,论证单从《汉书》的记载中,根本看不出武帝晚年曾有悔过之举,以此说明这是司马光仅凭不可信的材料编造的故事。不过,辛著的论证还有可以商榷的地方。我们先来看《汉书》中的两处记载。 《汉书·西域传下》称汉武帝在贰师将军李广利投降匈奴后,“悔远征伐”,发布轮台诏,“深陈既往之悔”,“由是不复出军,而封丞相车千秋为富民侯,以明休息,思富养民也”,《传赞》遂称之为“仁圣之所悔”。《食货志》亦云:“武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯。”两处非常明确地指出,武帝晚年对大规模出兵征讨匈奴、西域等地有过批判性的自我反思,因此从根本上转变了政策。 对此,辛著首先通过详细的考证指出:“轮台诏所针对的内容,只是有关西域轮台地区军事部署的局部性问题,是因贰师将军李广利西征受挫所做的策略性调整,而不是朝廷根本性的大政方针。”关于轮台诏在历史上的真实含义,这一解读确实很有道理,但问题在于,现代学者通过研究所得出的结论,是否符合两千年前班固的认识呢?辛著这样论证: 事实上,班固只是将这道停罢轮台屯田的诏书载录于《汉书·西域传》中,而在记述一朝大政的《汉书·武帝纪》里,对此却未着一字。这已经从一个侧面,向我们提示,班固本人,似乎并没有明确的意识,要把它看作汉武帝政治取向转变的标志。特别是在《汉书·武帝纪》篇末的赞语里,班固还很委婉地评议说:“如武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所成,何有加焉!”这显然是在指斥汉武帝暴虐子民的一生,值此盖棺论定之时,亦略无一语提及他在晚年对此行径有过罪己悔过的举措。这更进一步显示出,在班固的眼里,汉武帝并没有改变过他的基本政治取向。 对于辛著的这一论证,李浩先生有所质疑。他以为,“古书本有互见之例”,《西域传赞》才代表了班固对武帝的盖棺定论。 两位先生各取所需,强调的都是对自己有利的材料。平心而论,《武帝纪》何以对悔过不着一字,确实值得深思。但因此否定班固认为武帝晚年曾改变大政方针,似乎又过于简单。为说明问题,现将《西域传赞》和《食货志》的相关内容详细抄录如下: (孝武)遭值文、景玄默,养民五世,天下殷富,财力有余,士马强盛。故能睹犀布、瑇瑁则建珠崖七郡,感枸酱、竹杖则开牂柯、越巂,闻天马、蒲陶则通大宛、安息。自是之后,明珠、文甲、通犀、翠羽之珍盈于后宫,蒲梢、龙文、鱼目、汗血之马充于黄门,钜象、师子、猛犬、大雀之群食于外囿。殊方异物,四面而至。于是广开上林,穿昆明池,营千门万户之宫,立神明通天之台,兴造甲乙之帐,落以随珠和璧,天子负黼依,袭翠被,冯玉几,而处其中。设酒池肉林以飨四夷之客,作《巴俞》都卢、海中《砀极》、漫衍鱼龙、角抵之戏以观视之。及赂遗赠送,万里相奉,师旅之费,不可胜计。至于用度不足,乃榷酒酤,筦盐铁,铸白金,造皮币,算至车船,租及六畜。民力屈,财力竭,因之以凶年,寇盗并起,道路不通,直指之使始出,衣绣杖斧,断斩于郡国,然后胜之。是以末年遂弃轮台之地,而下哀痛之诏,岂非仁圣之所悔哉! (汉兴)至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。……是后外事四夷,内兴功利,役费并兴,而民去本。董仲舒说上曰……仲舒死后,功费愈甚,天下虚耗,人复相食。武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯。下诏曰:“方今之务,在于力农。”以赵过为搜粟都尉。(下论代田法,不录) 从这两段记载来看,班固认为武帝晚年改变了基本政策,恐怕没有疑问。此外,笔者以为,《汉书·武五子传赞》也体现了班固的这一看法,全文如下: 巫蛊之祸,岂不哀哉!此不唯一江充之辜,亦有天时,非人力所致焉。建元六年,蚩尤之旗见,其长竟天。后遂命将出征,略取河南,建置朔方。其春,戾太子生。自是之后,师行三十年,兵所诛屠夷灭,死者不可胜数。及巫蛊事起,京师流血,僵尸数万,太子子父皆败。故太子生长于兵,与之终始,何独一嬖臣哉!秦始皇即位三十九年,内平六国,外攘四夷,死人如乱麻,暴骨长城之下,头卢相属于道,不一日而无兵。由是山东之难兴,四方溃而逆秦。秦将吏外畔,贼臣内发,乱作萧墙,祸成二世。故曰“兵犹火也,弗戢必自焚”,信矣。是以仓颉作书,“止”“戈”为“武”。圣人以武禁暴整乱,止息干戈,非以为残而兴纵之也。《易》曰:“天之所助者顺也,人之所助者信也。君子履信思顺,自天祐之,吉无不利也。”故车千秋指明蛊情,章太子之冤。千秋材知未必能过人也,以其销恶运,遏乱原,因衰激极,道迎善气,传得天人之佑助云。 这里班固虽然没有明言武帝转变政策,但将戾太子父子之死和武帝征伐四夷联系在一起,称车千秋为太子讼冤乃“销恶运,遏乱原,因衰激极,道迎善气”,而在《车千秋传》中,班固称他上书后,武帝“大感悟”,“立拜千秋为大鸿胪”,言外之意,不正是武帝末年曾悔过吗? 那么,《武帝纪》的奇怪噤声该如何解释呢?笔者以为,《武帝纪》不提轮台诏,确实像是班固有意为之,个中缘由,值得深究,但没有必要因此否定他在《西域传》《食货志》和《武五子传赞》中的看法。 附带要说明的是,关于《西域传》和《食货志》的这些记载,辛著以为,“可能是从刘向《新序》下面一段议论中,采录了相关内容,或是受到了这种看法的影响”。《新序》的这段议论,出自《善谋下》: 孝武皇帝自将师伏兵于马邑,诱致单于。单于既入塞,觉之,奔走而去。其后交兵接刃,结怨连祸,相攻击十年,兵雕民劳,百姓空虚,道殣相望,槥车相属,寇盗满山,天下揺动。孝武皇帝后悔之,御史大夫桑弘羊请佃轮台,诏却曰:“当今之务,务在禁苛暴,止擅赋,今乃远西佃,非所以慰民也,朕不忍闻。”封丞相号曰富民侯,遂不复言兵事,国家以宁,继嗣以定。 对于班固采用《新序》或受其影响,辛著这样解释: 像《汉书》这样一部大书,在具体的记事中,采录一些不同来源的著述,是很自然的事情,然而,《新序》其书,本非纪事性史籍,而是藉事设喻,阐发作者想要讲述的治世主张。唐人刘知幾早已指出,《新序》书中往往“广陈虚事,多构伪辞”……因而,不能简单据(《新序》)以推定历史事实。要想准确理解汉武帝轮台之诏的旨意,还是要以诏书本身的内容和诏书发布前后的具体事实为依据。 姑且不论《新序》是否《西域传》《食货志》相关说法的唯一来源,即便确实如此,这不恰恰说明,班固相信武帝末年确曾悔过,否则为什么会在《汉书》采用这一说法呢?辛著举刘知幾为例,指出《新序》并不可信,不能作为理解轮台诏本意的证据。这一观点非常正确,但和班固是否相信《新序》完全没有关系。历史真相如何是一回事,班固怎么看是另一回事。更何况,即便退一步讲,真像辛著所说的,班固本人“并没有明确的意识,要把它(轮台诏)看作汉武帝政治取向转变的标志”,后人如何理解《西域传》《食货志》和《武五子传赞》的相关记载,又是另一回事。 二、唐宋时代的普遍看法与不变的司马光 事实上,唐宋时代人们普遍相信,汉武帝晚年曾悔过。《旧唐书·李大亮传》记载李氏给唐太宗的上书中提到:“汉文养兵静守,天下安丰;孝武扬威远略,海内虚耗。虽悔轮台,追已不及。”褚遂良也曾谏阻太宗派兵远戍西域高昌,他的奏疏这样说: 汉武负文景之聚财,玩士马之余力,始通西域,将三十年。复得天马于宛城,采葡萄于安息。而海内空竭,生人物故,所以租至六畜,算至舟车,因之年凶,盗贼并起。搜粟都尉桑弘羊复希主意,请遣士卒远田轮台,筑城以威西域。武帝翻然追悔,弃轮台之野,下哀痛之诏,人神感悦,海内乂康。向使不然,生灵尽矣。 武则天时代,狄仁杰曾上疏曰: 昔始皇穷兵极武,以求广地,男子不得耕于野,女子不得蚕于室,长城之下,死者如乱麻,于是天下溃叛。汉武追高、文之宿愤,藉四帝之储实,于是定朝鲜,讨西域,平南越,击匈奴,府库空虚,盗贼蜂起,百姓嫁妻卖子,流离于道路者万计。末年觉悟,息兵罢役,封丞相为富民侯,故能为天所佑也。 此外,中唐名相陆贽有奏议谈到: 汉武帝遇时运理平之会,承文、景勤俭之积,内广兴作,外张甲兵,侈汰无穷,遂至殚竭;大搜财货,算及舟车,远近骚然,几至颠覆。赖武帝英姿大度,付任以能,纳谏无疑,改过不吝,下哀痛之诏,罢征伐之劳,封丞相为富民侯,以示休息。……秦、隋不悟而遂灭,汉武中悔而获存。 而白居易在所作策问拟对中,也提到:“臣闻狄者,一气所生,不可翦而灭也……若乃选将课兵,长驱深入之谋,自王恢始。……用王恢之谋,则殚财耗力,疲竭生人,祸结兵连,功不偿费。故汉武悔焉,而下哀痛之诏也。”到了晚唐宣宗大中三年(849),《收复河湟德音》这份诏书中也有“绝汉武远征之悔”的话。降至宋初,雍熙三年(986)赵普的《上太宗请(北伐)班师疏》同样援引了汉武帝的例子:“秦始皇之拒谏,终累子孙;汉武帝之回心,转延宗社。” 既然唐宋时代人们普遍相信武帝悔过,那么司马光采信《汉武故事》的原因,显然就需要重新检讨了。不过,在讨论《汉武故事》之前,还需要先澄清辛著关于司马光史观前后变化的两处误解。 元丰八年(1085),宋神宗辞世后的第二个月,司马光上《乞去新法之病民伤国者疏》,其中提到“武帝作盐铁、榷酤、均输等法,天下困弊,盗贼群起,昭帝用贤良文学之议而罢之,后世称明”。辛著认为,这代表了司马光最初对汉武帝的认识和评价——既然司马光指出盐铁诸法晚至昭帝时方罢,而不是在武帝末年被废除,那就意味着武帝末年不曾悔过。“不过,要是汉武帝自己能够翻然悔悟,一改前非,那样会更符合司马光的心意。因为从汉武帝本人身上揭示出来的这样一条治国路线转变的轨迹,对劝谏宋朝君王迁善改过会有更好的示范和借鉴意义。”因此,司马光在《资治通鉴》中改变看法,编造了武帝悔过的故事。 不过,司马光发表这番议论时,不仅《资治通鉴》前汉部分早已成书,全书也已经定稿,辛著认定这是司马光在编纂《通鉴》前的观点,完全没有任何依据。而且,上述观点真与武帝末年悔过说无法兼容,自相矛盾吗?武帝悔过,必然意味着立即废除盐铁诸法吗?据苏轼所撰《司马温公行状》,熙宁初年司马光和王安石在朝堂上争论时,说过:“至其(汉武)末年,盗贼蜂起,几至于乱。若武帝不悔祸,昭帝不变法,则汉几亡。”而《资治通鉴》武帝崩条的“臣光曰”这样评价武帝:“晚而改过,顾托得人。”换言之,司马光认为,武帝悔过并不代表他马上彻底拨转方向,而是将这一任务留给了昭帝和霍光,昭帝时的变法正是秉承了武帝遗志。不论这一认识是否符合历史事实,在逻辑上是自洽的。也就是说,以此证明司马光的观点发生过变化,并不能成立。 辛著的另一误解,是司马光关于戾太子地位动摇的原因的看法。宋仁宗庆历五年(1045),司马光撰写《史赞评议》,其中“戾太子败”条曰:“钩弋夫人之子十四月而生,孝武以为神灵,命其门曰‘尧母’。当是时,太子犹在东宫,则孝武属意固已异矣。是以奸臣逆窥上意,以倾覆冢嗣,卒成巫蛊之祸,天下咸被其殃。然则人君用意,小违大义,祸乱及此,可不慎哉!”辛著认为,“这也就意味着按照司马光在仁宗庆历五年时原有的看法,后来成为昭帝的刘弗陵甫一出生,汉武帝就萌生了废黜戾太子而令其取而代之的意图”,“戾太子就实实在在地落入了随时会被废除储位的凶险境地”,“(这)与戾太子的治国理念是否契合于汉武帝本人,没有丝毫关系”。换言之,司马光后来编纂《资治通鉴》时采纳《汉武故事》中有关武帝与戾太子政见分歧的记载,属于曲学阿世。 关于巫蛊之祸的起因,后宫争宠和政见分歧真的不能兼容吗?司马光的看法,真的如此黑白分明、截然两分吗?事实上,正如辛著所指出的,《史赞评议》中的这段话,经过修饰,也出现在《通鉴》中的“臣光曰”:“为人君者,动静举措不可不慎,发于中必形于外,天下无不知之。当是时也,皇后、太子皆无恙,而命钩弋之门曰尧母,非名也。是以奸人逆探上意,知其奇爱少子,欲以为嗣,遂有危及皇后、太子之心,卒成巫蛊之祸,悲夫!”辛著认为:“这样的认识,与前述《资治通鉴》称汉武帝因戾太子‘性仁恕温谨’而心生厌意的说法,存在明显的冲突,实际上是司马光早期看法的残留。”问题是,既然司马光采纳《汉武故事》是有意作假,他应当特别留神抹去作伪的痕迹,为何偏偏在最敏感的地方,主动留下自相矛盾的评论? 笔者以为,在司马光这样的在现实政治中经历过风风雨雨的政治家看来,巫蛊之祸这样的大事,恐怕很难用单一的原因作完整的解释。后宫争宠和政见分歧都是造成父子破裂的原因,两说并不矛盾,并非鱼与熊掌的关系。《通鉴》在追溯巫蛊之祸起源时,这样说:“初,上年二十九乃生戾太子,甚爱之。及长,性仁恕温谨,上嫌其材能少,不类己;而所幸王夫人生子闳,李姬生子旦、胥,李夫人生子髆,皇后、太子宠浸衰,常有不自安之意。”这里显然是把“不类己”和后宫新宠列为卫皇后、戾太子“宠浸衰”的两大原因。武帝虽然“奇爱少子,欲以为嗣”,但不代表他一定会易储,正是“奸人逆探上意”,加上武帝与太子政见存在分歧,使得父子不和得以发酵,最终酿成了悲剧。《史赞评议》所谓“人君用意,小违大义”,“小违”云云,正说明司马光不认为后宫争宠必然导致巫蛊之祸。如果“尧母门”的命名已经决定了戾太子难逃厄运,那就不是“小违”,而是直接挑战天理人伦了。 南宋朱熹所持的,也是类似看法。《朱子语类》记载了他对汉武帝的评价:“(汉武)末年海内虚耗,去秦始皇无几。若不得霍光收拾,成甚么?轮台之悔,亦是天资高,方如此。尝因人言太子仁柔不能用武,答以‘正欲其守成。若朕所为,是袭亡秦之迹!’可见他当时已自知其非。”关于太子,朱熹引用的正是《资治通鉴》的记载,他认同父子政见分歧的说法。但在其他地方,朱熹又说过:“汉武帝溺于声色,游燕后宫,父子不亲,遂致戾太子之变,此亦夫妇无别而父子不亲之一证。语在《戾太子传》,可检看。然亦非独此也。”认为后宫问题是父子不和的原因。 以上论述,不是要证明司马光或朱熹的看法符合历史事实,只是为了说明,所谓司马光史观发生过变化的说法,并没有坚实的证据。 三、司马光采信《汉武故事》的原因 关于《汉武故事》,辛著指出:“此书本属驾神托仙的小说故事,内容怪异神奇,实在不宜当做纪事的史料来使用。”并由此推论,司马光采用《汉武故事》必定是刻意扭曲历史。但是,辛著同时承认:“不过(《汉武故事》)书中记述的故事,有些或有更早传承,这也是此等著述当中往往会出现的情况。”那么,有无可能司马光恰恰认为《汉武故事》中关于武帝和戾太子政见分歧的记载,正属于有所传承,因而可信度较高呢?我们先来看辛著所引南宋吕祖谦、王益之及明人王祎批评司马光采信《汉武故事》这三个例子。吕祖谦《大事记解题》武帝征和二年(前91)“秋七月使者江充掘蛊太子宫”条曰: 按《江充传》:“充为水衡都尉,坐法免。会朱安世告公孙贺巫蛊,连及阳石、诸邑公主,皆坐诛。后上幸甘泉,疾病,充因是为奏,言上疾祟在巫蛊。”此《公孙贺传》所谓“起自朱安世,成于江充”者也。余并见《通鉴》。(《通鉴》引《汉武故事》诸书,戾太子巫蛊事甚详。如言:“是时,方士及诸神巫多聚京师,率皆左道惑众。女巫往来宫中,教美人度厄,每屋辄埋木人祭祀之。因妒忌恚詈,更相告讦,以为祝诅上。心既以为疑,因是体不平。”此理之必然,盖可信也。如载:“太子曰:‘吾人子,安得擅诛!不如归谢,幸得无罪。’太子将往之甘泉,而江充持太子甚急。太子计不知所出,遂从石德计。苏文迸走,得亡归甘泉,说太子无状。上曰:‘太子必惧,又忿充等,故有此变。’乃使使召太子。使者不敢进,归报云:‘太子反已成,欲斩臣,臣逃归。’上大怒。”以《汉书》考之,《戾太子传》载石德画矫节捕江充之策,止云“太子急,然德言”而已,未尝有自归谢罪之说也。江充特扬声言太子宫得木人帛书,当奏闻耳,非敢如狱吏治庶僚,禁止其朝谒也。籍使充果持太子甚急,太子不得往甘泉,则亦何由能发兵乎?《刘屈氂传》:“戾太子杀充,发兵入丞相府,屈氂挺身逃。是时上避暑甘泉宫,丞相长史乘疾置以闻。上问:‘丞相何为?’对曰:‘丞相秘之,未敢发兵。’上怒曰:‘事籍籍如此,何谓秘也?丞相无周公之风矣。周公不诛管、蔡乎?’”长史既乘疾置,必先苏文至甘泉。武帝闻变之始,其怒如此,必不能亮太子之无他,遣使召之事也。凡此类,皆不可尽信。) 首先要说明的是,《解题》正文云“余并见《通鉴》”,恰恰表明吕祖谦对《通鉴》相关记载在整体上是认可的,注文只是补充说明其中出自《汉武故事》等书的材料,有“可信”的,也有“不可尽信”的。第二,吕氏并没有明确说武帝与戾太子政见分歧的记载出自《汉武故事》,“《汉武故事》诸书”云云,显示还存在其他的可能来源。第三,关于《通鉴》所引《汉武故事》等书的材料,可信和不可信的,《解题》仅仅各举一例,而武帝与戾太子政见分歧的记载不在其中。吕祖谦考辨的方法,从这两个例子看,不外乎两种:是否符合情理,是否能在《汉书》中找到相矛盾或相佐证的材料。武帝与戾太子政见分歧说并没有不合情理的地方,而《汉书》中固然找不到佐证,但也没有和它明显矛盾的记载。从这两点来看,我们没有理由断定,吕氏认为这一说法不可信。更何况,即便吕祖谦不认同武帝和戾太子存在政见分歧,也不代表他相信武帝晚年没有悔过。遗憾的是,《大事记》止于征和三年,是未完稿,我们无从得知吕氏对轮台诏的明确看法,但线索并非完全不存在。《解题》征和三年“以高寝郎田千秋为大鸿胪”条引用了班固《武五子传赞》:“《易》曰:‘天之所助者顺也,人之所助者信也。君子履信思顺,自天祐之,吉无不利也。’故车千秋指明蛊情,章太子之冤。千秋材知未必能过人也,以其销恶运,遏乱原,因衰激极,道迎善气,传得天人之祐助云。”如上所述,“销恶运”云云正暗示武帝悔过,吕祖谦引用了这一说法,难道完全没有意识到班固的用意吗? 我们再看王益之《西汉年纪》关于巫蛊之祸的记载: 初,上晚得戾太子,甚爱之。及长,上嫌其材能少,不类己。会女巫往来宫中,教美人度厄,埋木人祭祀之。上乃使江充入宫,掘地求蛊。充云:“于太子宫得木人尤多。”太子惧,斩江充,发兵与丞相刘屈氂战。(考异曰:吕氏《解题》曰:“《通鉴》引《汉武故事》诸书,载其始末甚详。如言:‘是时,方士及诸神巫多聚京师,……’此理之必然,盖可信也。如载:‘太子曰:吾人子,……’……凡此类,皆未尽信。”今删去之。) 太子兵败,南奔覆盎城门。(《汉武故事》)……上怒甚,群下忧惧,不知所出。壶关三老茂上书曰:……书奏,天子感悟,然尚未显言赦之也。(《考异》曰:《荀纪》以为令狐茂,《汉武故事》以为郑茂,二者不同。《汉书》不载姓,今从之。) ……巫蛊之祸,起自朱安世,成于江充,遂及公主,皇后、太子皆败。(《公孙贺传》) 班固赞曰:巫蛊之祸,岂不哀哉!此不惟一江充之辜,亦有天时,非人力所致焉!建元六年,蚩尤之旗见,其长竟天。遂命将出征,而戾太子生。自是师行三十年,兵所诛屠夷灭,死者不可胜数。及巫蛊事起,京师流血,僵尸数万,太子父子皆败。故太子生长于兵,与之终始,何独一嬖臣哉!故曰:“兵犹火也,弗戢,必自焚。”信矣。是以仓颉作书,“止”“戈”为“武”。圣人以武禁暴整乱,止息兵戈,非以为残,而兴纵之也。(鹄按:《武五子传赞》) 《西汉年纪》援引吕祖谦“《汉武故事》诸书”的说法,可见武帝与戾太子政见分歧事出自《汉武故事》的观点,还不能算定论。同样,和吕氏相似,王益之也只是认为《汉武故事》不可尽信,而非全不可信,因此《西汉年纪》也有采用《故事》的地方。如上引“女巫往来宫中,教美人度厄,埋木人祭祀之”,就出自《故事》。另外,根据王氏的注文,“太子兵败,南奔覆盎城门”也出自《故事》。李浩先生曾指出,这句话见于《汉书·刘屈氂传》,恰恰可以证明王益之判断的精审。再如壶关三老茂的姓氏,荀悦《汉纪》和《汉武故事》不同,王氏也没有因为《汉武故事》的性质而简单否定后者。 不过,武帝与太子政见分歧的记载,确实没有出现在《西汉年纪》中。辛著以为,注文所谓“今删去之”,正是指的这一记载。笔者认为这是误读。首先要说明的是,整体而言,《西汉年纪》要比《通鉴》简略得多。上引文末提到“巫蛊之祸,起自朱安世,成于江充,遂及公主”,但朱安世告发丞相公孙贺的儿子公孙敬声行巫蛊,牵连到诸邑、阳石公主,相关记载分别见于《通鉴》征和元年、二年(源自《汉书》),却不见于《西汉年纪》。这说明见于《通鉴》而不见于《西汉年纪》的内容,并不一定意味着王益之否认其可靠性。事实上,王氏因怀疑不可信而“今删去之”的部分,除了吕祖谦明确提到的太子拟归谢不得及武帝曾遣使召太子这两件事外,我们并不清楚是否还包括其他内容。值得注意的是,上引文一开始就抄录了出自《汉武故事》诸书的“上嫌其(戾太子)材能少,不类己”这一句,如果王益之不相信武帝和太子政见有分歧,这该如何解释?笔者怀疑,武帝与太子政见分歧的记载,不是因为不可信而不见于《西汉年纪》。 我们先来仔细考察《通鉴》关于巫蛊之祸“太子兵败”前的相关记载(粗体是与《西汉年纪》相同或相近的文字,下划线者代表吕祖谦明确认为不可信的文字): 初,上年二十九乃生戾太子,甚爱之。及长,性仁恕温谨,上嫌其材能少,不类己;而所幸王夫人生子闳,李姬生子旦、胥,李夫人生子髆,皇后、太子宠浸衰,常有不自安之意。上觉之,谓大将军青曰:“汉家庶事草创,加四夷侵陵中国,朕不变更制度,后世无法;不出师征伐,天下不安;为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹也。太子敦重好静,必能安天下,不使朕忧。欲求守文之主,安有贤于太子者乎!闻皇后与太子有不安之意,岂有之邪?可以意晓之。”大将军顿首谢。皇后闻之,脱簪请罪。太子每谏证伐四夷,上笑曰:“吾当其劳,以逸遗汝,不亦可乎!” 上每行幸,常以后事付太子,宫内付皇后。有所平决,还,白其最,上亦无异,有时不省也。上用法严,多任深刻吏;太子宽厚,多所平反,虽得百姓心,而用法大臣皆不悦。皇后恐久获罪,每戒太子,宜留取上意,不应擅有所纵舍。上闻之,是太子而非皇后。群臣宽厚长者皆附太子,而深酷用法者皆毁之;邪臣多党与,故太子誉少而毁多。卫青薨,臣下无复外家为据,竞欲构太子。…… 是时,方士及诸神巫多聚京师,率皆左道惑众,变幻无所不为。女巫往来宫中,教美人度厄,每屋辄埋木人祭祀之;因妒忌恚詈,更相告讦,以为祝诅上,无道。上怒,所杀后宫延及大臣,死者数百人。上心既以为疑,尝昼寝,梦木人数千持杖欲击上,上惊寤,因是体不平,遂苦忽忽善忘。江充自以与太子及卫氏有隙,见上年老,恐晏驾后为太子所诛,因是为奸,言上疾祟在巫蛊。于是上以充为使者,治巫蛊狱。充将胡巫掘地求偶人,捕蛊及夜祠、视鬼,染污令有处,辄收捕验治,烧铁钳灼,强服之。民转相诬以巫蛊,吏辄劾以为大逆无道;自京师、三辅连及郡、国,坐而死者前后数万人。 是时,上春秋高,疑左右皆为蛊祝诅;有与无,莫敢讼其冤者。充既知上意,因胡巫檀何言:“宫中有蛊气,不除之,上终不差。”上乃使充入宫,至省中,坏御座,掘地求蛊;又使按道侯韩说、御史章赣、黄门苏文等助充。充先治后宫希幸夫人,以次及皇后、太子宫,掘地纵横,太子、皇后无复施床处。充云:“于太子宫得木人尤多,又有帛书,所言不道;当奏闻。”太子惧,问少傅石德。德惧为师傅并诛,因谓太子曰:“前丞相父子、两公主及卫氏皆坐此,今巫与使者掘地得征验,不知巫置之邪,将实有也,无以自明。可矫以节收捕充等系狱,穷治其奸诈。且上疾在甘泉,皇后及家吏请问皆不报;上存亡未可知,而奸臣如此,太子将不念秦扶苏事邪?”太子曰:“吾人子,安得擅诛!不如归谢,幸得无罪。”太子将往之甘泉,而江充持太子甚急;太子计不知所出,遂从石德计。秋,七月,壬午,太子使客诈为使者,收捕充等;按道侯说疑使者有诈,不肯受诏,客格杀说。太子自临斩充,骂曰:“赵虏!前乱乃国王父子不足邪!乃复乱吾父子也!”又炙胡巫上林中。 太子使舍人无且持节夜入未央宫殿长秋门,因长御倚华具白皇后,发中厩车载射士,出武库兵,发长乐宫卫卒。长安扰乱,言太子反。苏文迸走,得亡归甘泉,说太子无状。上曰:“太子必惧,又忿充等,故有此变。”乃使使召太子。使者不敢进,归报云:“太子反已成,欲斩臣,臣逃归。”上大怒。丞相屈氂闻变,挺身逃,亡其印绶,使长史乘疾置以闻。上问:“丞相何为?”对曰:“丞相秘之,未敢发兵。”上怒曰:“事籍籍如此,何谓秘也!丞相无周公之风矣,周公不诛管、蔡乎!”乃赐丞相玺书曰:“捕斩反者,自有赏罚。以牛车为橹,毋接短兵,多杀伤士众!坚闭城门,毋令反者得出!”太子宣言告令百官云:“帝在甘泉病困,疑有变;奸臣欲作乱。”上于是从甘泉来,幸城西建章宫,诏发三辅近县兵,部中二千石以下,丞相兼将之。太子亦遣使者矫制赦长安中都官囚徒,命少傅石德及宾客张光等分将;使长安囚如侯持节发长水及宣曲胡骑,皆以装会。侍郎马通使长安,因追捕如侯,告胡人曰:“节有诈,勿听也!”遂斩如侯,引骑入长安;又发楫棹士以予大鸿胪商丘成。初,汉节纯赤,以太子持赤节,故更为黄旄加上以相别。 太子立车北军南门外,召护北军使者任安,与节,令发兵。安拜受节;入,闭门不出。太子引兵去,驱四市人凡数万众,至长乐西阙下,逢丞相军,合战五日,死者数万人,血流入沟中。民间皆云太子反,以故众不附太子,丞相附兵浸多。 《通鉴》这么长的几段文字,在《西汉年纪》中仅仅是上引文的第一段,总共才76个字。可以明显看出,所刊落的文字绝大多数不是因为不可信,而是《西汉年纪》力求简略的缘故。比如上引《通鉴》首二句“初,上年二十九乃生戾太子,甚爱之。及长,性仁恕温谨,上嫌其材能少,不类己”,应当出自《汉武故事》诸书。而《西汉年纪》沿袭《通鉴》,这样记载:“初,上晚得戾太子,甚爱之。及长,上嫌其材能少,不类己。”将“年二十九”改为“晚”,是为了节省文字。删去“性仁恕温谨”,也是如此,并非认为此句话不可信。再如上引《通鉴》第三段开头说:“是时,方士及诸神巫多聚京师,率皆左道惑众,变幻无所不为。女巫往来宫中,教美人度厄,每屋辄埋木人祭祀之。”这部分文字也出自《汉武故事》诸书,吕祖谦明确认为可信,王益之赞同其说。但《西汉年纪》仅仅记载:“会女巫往来宫中,教美人度厄,埋木人祭祀之。”删去了一半多文字。至于“埋木人祭祀之”之后的文字,显然也不是因为不可信而删掉的。总之,《西汉年纪》用这一句,概括了《通鉴》整段的内容。上引《通鉴》第四、五、六段,包含了出自《汉武故事》诸书而被吕祖谦判定为“不可尽信”的内容,但主体部分来自《汉书》,而《西汉年纪》也仅仅记载:“上乃使江充入宫,掘地求蛊。充云:‘于太子宫得木人尤多。’太子惧,斩江充,发兵与丞相刘屈氂战。”寥寥三句,共37个字,就概括了三段的内容。 综上所述,笔者以为,我们不能因为武帝与太子政见分歧的记载不见于《西汉年纪》,就武断地认为王益之不相信这一说法。更可能的情况是,王氏用“上嫌其材能少,不类己”一句,概括了上引《通鉴》前两段的内容。换言之,王益之恰恰认可《汉武故事》的这部分记载。《西汉年纪》注文之所以引用吕祖谦《解题》关于《汉武故事》诸书的考证,而且强调“今删去之”,只是为了提醒大家,见于《通鉴》但不见于《西汉年纪》的内容,并不全是出于简略删削,其中有些并不可信;而不是在声明,《通鉴》所采用的《汉武故事》诸书的内容,凡是不见《西汉年纪》的,都不可信。 而且,不管王益之是否接受武帝与太子存在政见分歧的说法,他都相信武帝晚年曾悔过。《西汉年纪》征和三年载:“高寝郎长陵田千秋上急变,讼太子冤。上怜太子无辜,乃作思子宫,为归来望思之台于湖,天下闻而悲之。”下引班固《武五子传赞》:“《易》曰:‘天之所助者,顺也;人之所助者,信也。’君子履信思顺,自天佑之,吉无不利也。故田千秋指明蛊情,彰太子之冤。千秋材知未必能过人也,以其销恶运,遏乱原,因衰激极,道迎善气,传得天人之祐助云。”也就是说,王益之将班固《武五子传赞》分作两处(另一处就是上引关于巫蛊之祸的记载的末尾),全文抄录。 此外,《西汉年纪》征和四年轮台诏条云: 帝初通西域,置校尉,屯田渠犂。是时军旅连出,师行三十二年,海内虚耗。及贰师以军降匈奴,上既悔远征伐,而搜粟都尉桑宏羊与丞相御史奏言……(鹄按:全文抄录见于《西域传》的这份奏章,共220字。)上乃下诏,深陈既往之悔曰:……(鹄按:摘抄《西域传》所载轮台诏,共304个字。)由是不复出军,而封丞相田千秋为富民侯,以明休息,思富养民也。(《西域传》) 其下又全文抄录了上引《西域传赞》,接着抄录《食货志》“以赵过为搜粟都尉”一句及代田法,光是后者就长达359个字。如上所述,《西汉年纪》文字相对较俭省,如此大篇幅抄录《西域传》《食货志》和《武五子传赞》,只能说明王益之受班固影响,认为轮台诏及代田法代表了武帝悔过这一事关西汉国运的转折点。 最后我们来检讨为吕祖谦《大事记》作续书的明代人王祎对《汉武故事》的态度。《通鉴》征和四年轮台诏之前,还记载了一件大事: 三月,上耕于钜定。还,幸泰山,修封。庚寅,祀于明堂。癸巳,禅石闾,见群臣,上乃言曰:“朕即位以来,所为狂悖,使天下愁苦,不可追悔。自今事有伤害百姓,糜费天下者,悉罢之。”田千秋曰:“方士言神仙者甚众,而无显功,臣请皆罢斥遣之。”上曰:“大鸿胪言是也。”于是悉罢诸方士候神人者。是后上每对群臣自叹:“向时愚惑,为方士所欺。天下岂有仙人,尽妖妄耳!节食服药,差可少病而已。” 辛著指出,“禅石闾”以下的记载,出自《汉武故事》,并谈到王祎《大事记续编》因此对《通鉴》提出了批评。辛著没有说明的是,《续编》并非彻底否定这一记载。现将相关内容详细抄录如下: 汉孝武皇帝征和四年春正月,帝幸东莱,欲浮海求神仙,群臣谏弗听,大风海涌而止。(以《通鉴目录》《稽古录》修)……三月,帝耕于钜定。(以本纪、荀悦《汉纪》、《稽古录》修) 解题曰:武帝一纪,征伐、宫室、祭祀、诗乐之事,无岁无之,独农桑之务未尝及焉。至是,始亲耕钜定,是殆悔心之萌乎?轮台悔过之诏,富民、搜粟之封,兆于此矣。 还幸泰山。庚寅,祀明堂。癸巳,禅石闾。大鸿胪田千秋白斥遣方士候神人者。(同上) 解题曰:《通鉴》载上每对群臣自叹曰:“向时愚惑,为方士所欺。天下岂有仙人,尽妖妄耳!节食服药,差可少病而已。”此出《汉武故事》,其言绝不类西汉,《通鉴》误取尔。 夏六月,还幸甘泉。丁巳,以千秋为丞相。先是,搜粟都尉桑弘羊与丞相御史请田轮台。帝乃下哀痛之诏,不复出军,而封千秋为富民侯,以赵过为搜粟都尉,教民代田。(同上) 解题曰:自武帝初通西域……(鹄按:此下大幅抄录《西域传》,尤其是全文抄录轮台诏630字,又接《食货志》代田法311字。不计注文,正文共1023字,加注则为1587字。文长不录。) 《大事记续编》“禅石闾”之下明明白白记载着“大鸿胪田千秋白斥遣方士候神人者”,这显然是对《汉武故事》的概括。王祎所谓“《通鉴》误取”的,只是武帝所说的“向时愚惑”那几句话。而且,“耕于钜定”之上,还有一条记载:“帝幸东莱,欲浮海求神仙,群臣谏弗听,大风海涌而止。”注文说明出自司马光的著作,而据辛著研究,司马光抄录的还是《汉武故事》,和田千秋白斥遣方士属于同一则记载。这说明,对于《汉武故事》的叙事本身,王祎并没有怀疑。还值得注意的是,“帝耕于钜定”条解题云:“亲耕钜定,是殆悔心之萌乎?轮台悔过之诏,富民、搜粟之封,兆于此矣。”王祎显然相信武帝晚年曾悔过,认为轮台诏和代田法都与此有关。所以,他在轮台诏条的解题中,对这两件事大书特书,解题之长出人意料,极为罕见。 综合本节和第一、二节的分析,可以看出,至少唐宋时期,学界主流笃信武帝悔过说,其源头正是班固《汉书》。对于《汉武故事》,固然学者有所警惕,但并没有断然摒弃,而是就事论事,加以考辨,认为可信和不可信的内容都有。具体到其中武帝与戾太子政见分歧的记载,并没有证据可以坐实吕祖谦、王益之否定这一说法。恰恰相反,至少就王益之而言,相信这一记载的可能性更大。 我们再回到司马光。对于《汉武故事》中的可疑史料,司马光有充分的认识。《通鉴》汉武帝元光四年(前131)十二月“论杀魏其于渭城”条《考异》云:“班固《汉武故事》曰……按《汉武故事》语多诞妄,非班固书,盖后人为之,托固名耳。”翌年七月“女巫楚服等教陈皇后祠祭厌胜”条《考异》:“《汉武故事》曰:‘陈皇后废处长门宫,窦太后以宿恩犹自亲近。后置酒主家,主见所幸董偃。’按《东方朔传》:‘爰叔为偃画计,令主献长门园,更名曰长门宫。’则偃见上在陈后废前明矣。”元封五年(前106)“长平烈侯卫青薨”条《考异》:“《汉武故事》曰:‘大将军四子皆不才,皇后每因太子涕泣请上削其封。上曰:“吾自知之,不令皇后忧也。”少子竟坐奢淫诛。上遣谢后,通削诸子封爵,各留千户焉。’按青四子无坐奢淫诛者,此说妄也。”又征和二年八月“吏围捕太子”条《考异》曰:“《汉武故事》云:‘治随太子反者,外连郡国数十万人。壶关三老郑茂上书,上感寤,赦反者,拜郑茂为宣慈校尉,持节徇三辅赦太子。太子欲出,疑弗实。吏捕太子急,太子自杀。’按上若赦太子,当诏吏弗捕,此说恐妄也。”如果司马光明知武帝与太子政见不合是无稽之谈,却刻意采用《汉武故事》以歪曲事实,他为何一而再、再而三地展示《汉武故事》种种不合情理之处?尤其是上引最后一处,直接涉及巫蛊之祸,是最敏感的地方,司马光却明确说《汉武故事》“恐妄”,难道他不担心后人因为这一提示看破他做的手脚吗? 事实上,即便是吕祖谦认定不可信的《汉武故事》中太子欲归谢而不得的说法,司马光之所以写入《通鉴》,也并非没有理由。《汉书·戾太子传》载壶关三老上书曰:“江充,布衣之人,闾阎之隶臣耳。陛下显而用之,衔至尊之命以迫蹴皇太子,造饰奸诈,群邪错谬,是以亲戚之路鬲塞而不通。太子进则不得上见,退则困于乱臣,独冤结而亡告,不忍忿忿之心,起而杀充。”如上所述,辛著承认《汉武故事》中的某些记载可能有更早的来源,而不论是吕祖谦、王益之还是王祎,也都没有全盘否定《汉武故事》,相反都对其中的某些记载表示肯定。那么,不管壶关三老的分析是否符合历史事实,司马光因为《汉武故事》这一记载可以得到《汉书》印证,在《通鉴》采用了这一说法,完全可以理解,无需制造阴谋论。 不过,武帝与太子政见分歧的记载确实得不到《汉书》印证,司马光(甚至包括王益之)为何“相信”(姑且用引号)这一说法呢?笔者以为,辛著已经给出了答案:“在这(指《汉武故事》的神怪记载——引者)当中,也有一些似乎稍显另类的记述,这就是《通鉴》所采有关巫蛊之乱的发生缘由以及对汉武帝与戾太子之间不同治国理念的描摹,这些相对比较平实自然的记述,在全书神云仙雾的背景之下,颇为引人注目。”在司马光看来,这不正表明,这一记载渊源有自吗?加上这恰好可以和唐宋时人笃信的武帝悔过说相互呼应,司马光将其写入《通鉴》,容有不够严谨的嫌疑,但因此斥责他“不惜曲意横行,不惜改变历史的本来面目”,即便加上限定词“一定程度上”,仍不免有失公允。更何况,如上所述,武帝与太子政见分歧事出自《汉武故事》说,尚非定论! |

|

一眼顶真 反正比汉谟拉比法典要真。 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

|

古典名著

名著精选

外国名著

儿童童话

武侠小说

名人传记

学习励志

诗词散文

经典故事

其它杂谈

小说文学 恐怖推理 感情生活 瓶邪 原创小说 小说 故事 鬼故事 微小说 文学 耽美 师生 内向 成功 潇湘溪苑 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 浅浅寂寞 yy小说吧 穿越小说 校园小说 武侠小说 言情小说 玄幻小说 经典语录 三国演义 西游记 红楼梦 水浒传 古诗 易经 后宫 鼠猫 美文 坏蛋 对联 读后感 文字吧 武动乾坤 遮天 凡人修仙传 吞噬星空 盗墓笔记 斗破苍穹 绝世唐门 龙王传说 诛仙 庶女有毒 哈利波特 雪中悍刀行 知否知否应是绿肥红瘦 极品家丁 龙族 玄界之门 莽荒纪 全职高手 心理罪 校花的贴身高手 美人为馅 三体 我欲封天 少年王 旧巷笙歌 花千骨 剑来 万相之王 深空彼岸 天阿降临 重生唐三 最强狂兵 邻家天使大人把我变成废人这事 顶级弃少 大奉打更人 剑道第一仙 一剑独尊 剑仙在此 渡劫之王 第九特区 不败战神 星门 圣墟 |

|

|

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com |